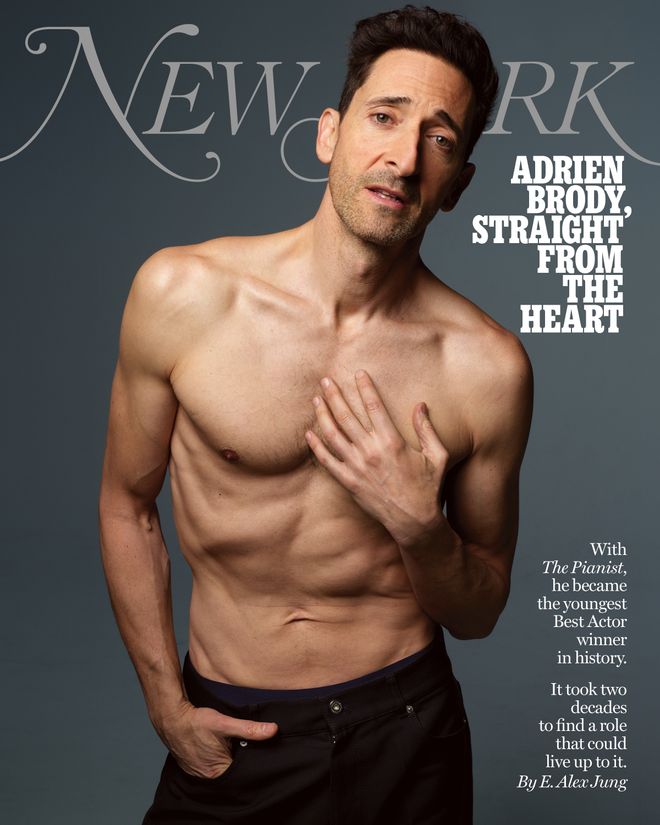

照片:Mark Seliger for New York Magazine

這篇文章被推薦於一個偉大的故事,紐約的閱讀推薦通訊。在這裡註冊每晚得到它。

阿德里安布羅迪已經停下來思考一堆紙板。我們正走過倫敦西區,他正在那裡演出,這時他發現人行道上散佈著幾十個壞了的箱子。 “這是一個很棒的霹靂舞平台。那是一座金礦,」他說。 “這也是一個村莊。”

我等他解釋。在我們一起度過的幾個小時裡,我逐漸了解到這就是布羅迪的思維方式,在看似無關的事物之間跳躍。就在一個小時前,郵筒蓋的金屬撞擊聲觸發了他劇中的台詞:13歲的恐懼,當他的角色,一名死囚,收到一封信時說出這句話。 23 歲時,他在沒有執照的情況下進行了水肺潛水,這塊紙板讓他掉進了一個兔子洞。拍攝泰倫斯·馬力克的戰爭電影細紅線。「我花了六個月的時間扮演一個因為恐懼而感到無能的人,」他說。因此,他潛入大海調查太平洋戰爭期間沉沒的大型海軍艦艇的殘骸,以證明他不是膽小鬼。 “那是我太愚蠢了,太年輕了。”

哦,對了,紙板。

在瓜達爾卡納爾島,許多居民住在用紙板箱建造的房屋中。這堆東西讓他想起了在那裡與一個小男孩的一次邂逅。布羅迪和他的搭檔達什·米霍克 (Dash Mihok) 一起舉辦了一場戶外嘻哈表演;他們稱自己為「薄紅襯裡」。隨後,一個大約8歲的男孩走到他面前,問布羅迪是否可以買一個椰子給他。他做到了,他們開始交談。布羅迪問他為什麼沒去學校,男孩說他叔叔要他白天收集箱子作為庇護所。布羅迪承諾每年支付他幾百美元,以便他可以上學。 (男孩隨後帶來了他想要參與這筆交易的朋友。)他的搭檔米基·洛克(從電影的最終剪輯中剪掉)喜歡這個主意,他們兩人最終支付了男孩的高中教育費用。學校。 「我已經忘記那個故事很長一段時間了,」布羅迪說。 “看著一堆紙板,十層樓深。”

布羅迪現在已經 51 歲了,但他仍然保持著一種讓你措手不及的樸實。他不說話。他沉思而認真,讓自己的思緒隨心所欲,就像一隻沒有拴住的狗一樣。故事蜿蜒曲折,但最終會回歸。這或許可以部分解釋為什麼儘管布羅迪擁有出色的演員能力,但他卻不太擅長出名。他的女友、時裝設計師喬治娜·查普曼告訴他,如果他不喜歡某事或某人,他就不擅長隱藏。 「她說,『親愛的,你是一名演員。為什麼你不能? 』」對此他說道,“這很難,除非我努力相信這一點。

2003 年,29 歲的布羅迪憑藉羅曼波蘭斯基 (Roman Polanski) 的電影成為奧斯卡最年輕的最佳男主角得主。鋼琴家,他感受到了不同的時間和地點——歐洲風格的性感,海角般的輪廓和傾斜的眉毛,這會讓羅丹流淚。在他獲得奧斯卡獎後的幾年裡,好萊塢一直不知道該如何對待他。早期,他被比喻為羅伯特·德尼羅和阿爾·帕西諾,但他從未得到過這樣的零件。 (人們想知道年輕的布羅迪在當今這個流浪男主角的時代會如何表現。)他知道他並不適合所有人——他的風度、他的舉止、他的嚴肅。他是一個有特定品味的特定人。 「我接受我是誰,我是誰,」他說。 “缺乏特殊性可以讓你在主角的空間裡做更多的工作,但正是性格的特殊性讓人類變得如此有趣。”

布羅迪在布雷迪·科貝特的電影中再次找到了這樣的人物野獸派,在劇中,他扮演拉斯洛·托特 (László Tóth),一位妥協時代的不妥協藝術家。電影以托特(Tóth)開始,托特是一位虛構的受過包浩斯教育的猶太建築師,他於 1947 年逃離大屠殺後抵達美國。他把自己的生活拋在了布達佩斯,他的建築成為了城市景觀的印記。他到達費城,在他表弟的家具店工作,他的馬塞爾·布勞爾式曲線設計與當地時尚格格不入。最後他得到了哈里森李範布倫(Harrison Lee Van Buren)的青睞(蓋皮爾斯),一位氣勢洶洶的實業家,希望他在多伊爾斯敦附近的長滿青草的山坡上建造一個以他母親的名字命名的社區中心。他們的自我意識在這個野心點上相遇了。

托特與範布倫的突發奇想作鬥爭,但必須維持藝術家與贊助人的關係才能完成該計畫。會有延誤、不可預見的成本和懷疑的市民;他犧牲自己的報酬來忠於自己的願景。令托特憤怒的是,一位以建造購物中心而聞名的建築師曾一度被聘請擔任顧問。托特思想奇特,但也粗魯、任性、熱情、有趣,並為自己的過去所折磨。科貝特打來電話 野獸派《一部關於製作電影的電影》,很容易將托特的追求轉移到電影製作本身的行為。野獸派史詩般的掃蕩,在 VistaVision 中拍攝,片長三個半小時,中場休息 15 分鐘。科貝特經歷了自己曲折的七年旅程才到達了這一點,但在大流行開始時出軌,當時他擁有完全不同的演員陣容,只是為了用一組新的演員為該項目重新融資。托特(Tóth)就是科貝特(Corbet)就是布羅迪(Brody),任何試圖創造出屬於自己的不可磨滅的東西的藝術家。

創作如此規模的作品讓布羅迪意識到生命是多麼有限以及他希望留下什麼。野獸派令人激動地想起了我們一直懷念的阿德里安·布羅迪。有些臉需要化很多妝;它能夠承受歷史的重量,專為有關藝術、移民和戰爭的史詩敘事而建造。鋼琴家,他在劇中飾演瓦迪斯瓦夫·斯皮爾曼(Władysław Szpilman),這位在大屠殺中倖存下來的著名波蘭音樂家,是野獸派:斯皮爾曼經歷了一場種族滅絕,而托特則在其漫長的陰影下辛苦工作。和鋼琴家,布羅迪可能會獲得奧斯卡提名,並可能再次獲勝。 「看看我花了多長時間才找到我想要留下的另一個真正的工作支柱,」他說。

布羅迪的母親西爾維亞·普拉奇 (Sylvia Plachy) 是一位長期攝影師鄉村之聲和紐約客,她的作品可以在現代藝術博物館和其他收藏中找到。在成長過程中,這位演員經常在她的雜誌任務和藝術展覽期間陪伴在她身邊。在這裡,普拉奇分享了她一生中收藏的一些她最喜歡的繆斯的照片。1974 年:艾略特·布羅迪 (Elliot Brody) 將兒子抱在膝上,車上停在他們位於伍德黑文 (Woodhaven) 的家門前。他們的狗 Poco 從後座向外張望。照片:西爾維亞·普拉奇

我第一次見到布羅迪是在一場晚間表演後13的恐懼11 月在 Donmar 倉庫。他扮演現實生活中的尼克·亞里斯 (Nick Yaris),他於 1982 年被錯誤監禁,在死囚牢房中度過了 21 年。布羅迪換上了灰色毛衣和運動褲;他的頭髮在淋浴場景中還濕漉漉的。當我到達他的更衣室時,他擁抱了我,說:“我很高興能盡我所能地給你。”他的經紀人本·戴伊和查普曼也在場。布羅迪於 2019 年在波多黎各旅行時透過共同的朋友認識了查普曼。 「她說服我做大多數事情,」布羅迪說,包括這部戲。早些時候有一場日場戲,所以他在這裡待了一整天。 「這是我的小監獄,」他指著地板上的藍色嬰兒床說。他平常不出門,喜歡吃家裡的東西。日場結束後,他會冥想並小睡一會兒。到了為第二場演出再次恢復活力的時候,他會喝咖啡、服用獅鬃菇補充劑,並一邊聽著 trap 音樂一邊做一些俯臥撐。然後他會用一些悲傷而緩慢的東西把它帶回來(今天是約翰·弗魯西安特的“死亡意志”)。

13的恐懼這是布羅迪自 12 歲起出演的第一部戲劇作品,當時他出演了瓊·申卡 (Joan Schenkar) 的戲劇家族的驕傲 50年代在新城劇院。他感到巨大的壓力來實現這一目標。在開幕的那一周,他只是躺在那裡想著日本男子博又岩男(Iwao Hakamata),他因自己沒有犯下的罪行而被監禁了 58 年,最近被無罪釋放。他和劇作家林賽費倫蒂諾(Lindsey Ferrentino)仔細檢查了每一行台詞。他們了解到,他們都有添加“ass”作為後綴的習慣,如“dumbass”、“smart-ass”、“smep-ass”等。像他。 「我對這部劇和角色的想法與他的想法之間沒有任何距離,」費倫蒂諾說。

20 世紀 80 年代初:西爾維亞、艾利歐特和阿德里安一家在紐約的一個照相亭裡偶然發現了一段膠卷。照片:西爾維亞·普拉奇

擁有 251 個座位的黑盒子劇院的隱私發揮了布羅迪的優勢。如在野蠻主義者,布羅迪描繪了一個人的人生軌跡,他讓亞里斯充滿了魅力和俏皮的熱情。在一些場景中,他再次成為一個倒霉的青少年,吸食冰毒和偷車,他的身體變成了年輕人的麵條般的肉體,然後在那些他在法律系統官僚噩夢的壓垮下崩潰的場景。今晚,在全場起立鼓掌中,他最後一次鞠躬之前,他去了洗手間哭了。 「我只是需要稍微崩潰一下,」他說。 「最困難的是當人們鼓掌時重新回到舞台上。我不喜歡它。這很奇怪,因為最後我只需要離開。

布羅迪說,當他不工作時,他就過著遊牧的生活。在倫敦,他一直過著修道院的生活。當他到達時,他在唐馬爾排練室的閣樓公寓住了一個月。他會醒來,伸個懶腰,然後前往地下室工作。之後,他會去散步或游泳,然後再次複習台詞。週日,他是那裡唯一的人,有時他出去時會觸發警報。競選開始後,他轉租了伊斯靈頓的一間公寓。

幾天後我去那裡拜訪了布羅迪。他穿著白色T恤和牛仔褲,手裡拿著香來到門口。他讓這個地方的溫度保持溫暖,我們下到花園層,在那裡他為我們泡了綠茶,然後我們圍著一張他稱之為「非常野獸派」的石頭咖啡桌坐在地板上。他點燃了柯巴脂棒,把它放在叉子上保持平衡,然後放了一些芒果乾。頭頂上方有一扇窗戶,行人從那裡掠過。空氣中瀰漫著淡淡的木頭香味。就在我們說話的時候,一個男人停下來看手機的灰色剪影出現在窗簾上。 “我的相機在哪裡?”布羅迪抬起頭說。 “媽的,完了。”男人已經走開了;那一刻已經過去了。

正是出於這個原因,他的母親、攝影師西爾維亞·普拉奇 (Sylvia Plachy) 會隨身攜帶五台相機。 (如果你做好準備…)這就是布羅迪對自己工作的看法,那就是擁有應對片場任何挑戰的工具:機械故障、有限的時間、漸弱的光線、突然的噪音。在某些方面,他將自己的工作視為一名計時員,將當下的一小部分印入電影中,以便它可以存在於未來。有時你只有幾分鐘的時間。他說:“在 15 分鐘內找到某個時刻的天賦是你必須真正掌握它的天賦,並且知道如果你沒有在那個窗口內發現它,就意味著它從未被發現。” 「它永遠不會被發現。它永遠不會是你可以回去並重新奪回的東西。

紀律、嚴格、痛苦都是為了把握時機。當他拍攝時夾克,在一部科幻驚悚片中,他被送進了精神病院,他告訴導演讓他穿上緊身衣,這樣他就能感受一下。在拍攝電影時,有人不小心打了他的臉,他的鼻子被打斷了。山姆的夏天,給他留下了永久的凹痕。為了氧,在其中他扮演一個戴著牙套的連環殺手,他戴的是真正的金屬牙套而不是義肢。 「直到最後他們用鉗子把它們從我的牙齒上扯下來之前,我才知道那有多痛,」他說。為了失事,他吃螞蟻和蠕蟲(他的角色在樹林裡獨自醒來)。

1995年:J 列車是距離阿德里安童年的家最近的路線。照片:西爾維亞·普拉奇

但沒有一部電影比這部電影對身體造成的傷害更大鋼琴家。在德國拍攝前六週,他拋售了自己的物質財產,賣掉了汽車,扔掉了公寓和手機,並將東西存放起來。他們以相反的方式拍攝,這樣這部電影就從斯皮爾曼最疲憊的時候開始。布羅迪讓自己處於近乎飢餓的飲食狀態,一邊吃少量蛋白質,一邊練習蕭邦幾個小時。他減掉了 30 磅,體重降至 129 磅。當他們開始拍攝時,他幾乎沒有喝水。 「這是講故事所必需的物理轉變,」他說。 “但隨後,這讓我在精神上以一種我從未知道過的方式深入了解空虛和飢餓。”

後遺症很長。他患有失眠症和驚恐發作。我問他是否因為這次經歷而感覺自己患有創傷後壓力症候群(PTSD)。 「我願意,是的,」他說。 「我肯定患有飲食失調至少一年了。然後我憂鬱了一年,甚至一輩子。我開玩笑的,我開玩笑的。

大約一個小時後,布羅迪將在排練大樓進行針灸治療,所以我們前往地鐵。他開始向我講述他騎著汽油動力 GoPed 踏板車去參加他的電影首映式的經歷餐廳在林肯中心。當他在手機上調出 GoPed 的照片時,我們錯過了車站。我們下車後沿著正確的方向原路返回。我問他如何看待再次參加整個奧斯卡狗和小馬錶演。他停了下來。我們已經到達目的地了。 「好吧,你問了我一個問題,然後我們就到站了,」他說。 「我認為更好的問題是——如果它確實運行了課程——我如何從錯誤中學習?幫助確保那些罕見的、真正有意義的作品不需要太長時間就能被考慮。

2001年:在華沙拍攝鋼琴家。 照片:西爾維亞·普拉奇

2023 年:匈牙利拍攝現場野蠻主義者。 照片:A24

後鋼琴家的首次亮相,布羅迪大約一年沒有工作。 「我不認為這是自願的休息,」他的父親艾利歐特·布羅迪告訴我。 「他剛剛贏得了奧斯卡獎,但他並沒有得到任何與他剛剛所做的事情相稱的東西。所以他拒絕了很多蹩腳的角色。艾德里安也感受到了期待的沉重。 「我承認門檻很高,」他說。

在接下來的幾年裡,布羅迪最終與主要導演簽約拍攝電影:金剛和彼得傑克森一起,布魯姆兄弟和萊恩·約翰遜一起,村莊和M·奈特·沙馬蘭。他開始與以下人士建立專業關係:魏斯安德森開始於大吉嶺有限公司一直持續到現在。他做到了掠奪者,2010年嘗試重新啟用特許經營權。最初他被邀請扮演埃德溫(Edwin)這個角色,一個在一群職業殺手中顯得格格不入的醫生,但他想扮演羅伊斯(Royce),一個強硬、沉默寡言的僱傭兵,同時也是主角。布羅迪給製片人羅伯特羅德里格斯寫了一封信,禮貌地拒絕了埃德溫的角色,並認為他可以扮演主角。 「我說,『看,有很多方法可以解決這個問題。有一個明顯的方法,而這不是一個明顯的方法,」他回憶道。 「『如果你敞開心扉時間雜誌上你看到士兵,他們看起來不像史瓦辛格。他們在我看來並沒有什麼不同。這是關於情感和智力上的硬度。

為羅伊斯推銷自己是為了改變人們對他的看法。 (掠奪者做得很好,但還不足以為續集開綠燈。他扮演了廣泛的、不合時宜的角色,就像吸毒者喜劇中一個名叫心理艾德的毒販中學還有調情的哈利,一名警察,在電影中用同性戀雙關語說話。不恰當的喜劇林賽羅韓 (Lindsay Lohan) 共同主演,兩部影片的票房收入都不到 25 萬美元。 (後者在 Metacritic 上的評分為 1 分(滿分 100 分)。)「我以為我非常想從事喜劇工作,」他說。 “這是另一個限制,因為我只做過戲劇性的工作,沒有人認為我會很有趣。”

布羅迪榮獲奧斯卡獎那年,主持週六夜現場。他戴上辮子假髮,操著緊張的牙買加口音,介紹了音樂嘉賓肖恩·保羅。那一週他帶著很多想法進入,包括那個。 “他們都對我的投球目瞪口呆,”他說。但週六夜現場給他買了服裝,他在彩排時做了這個部分。 「我認為洛恩對我的修飾不滿意,但他們允許我這樣做,」他說。 “奇怪的是,我認為這是一個安全的空間。”有傳言稱他已被禁止參加該節目,但據他所知,這並非事實。 「但我也從未被邀請回來,」他笑著說。 “所以我不知道該告訴你什麼。”

布羅迪現在對自己所說的話總體上更加謹慎和自覺。他不願意重溫那些即興的名人時刻。當我問起他在奧斯卡舞台上自發性地親吻哈莉貝瑞的那個臭名昭著的時刻時,他感到很沮喪,並拒絕對此發表任何評論。 (那一年,他告訴格Q這是「一次盛大而美麗的感謝。」)政治是另一個第三軌道。以色列國的成立與以下事件同時發生:野獸派;它的一些角色決定搬到那裡。布羅迪榮獲 2003 年奧斯卡獎,就在美國入侵伊拉克幾天後。他在演講中說:「無論你信誰,如果是真主或真主,願他看顧你。讓我們祈禱和平、迅速的解決方案。本次頒獎季恰逢以色列在整個中東地區持續發生爆炸事件。當我問他有關加薩的破壞時,他給了類似的外交回應。 「我反對不公正,反對我們周圍的所有恐怖,」他說。 “我對那些因這些比我們大得多的事情而受害的人感到同情。”

2010年代,他的職業誤判開始累積:他的電影不賺錢。布羅迪告訴我:「我不想列出那些我認為是災難性的電影,」但他說他試圖遵循他對劇本一貫的標準:有什麼不同嗎?我喜歡導演嗎?這會讓人滿足嗎?他在第一次導演的作品上抓住了機會,例如邁克爾格林斯潘的驚悚片失事,他在其中扮演一名在車禍中倖存的無名男子。評論家會說他在一部糟糕的電影中竭盡全力。 (「布羅迪與材料的接觸阻止了失事埃里克·科恩 (Eric Kohn) 寫道。龍刃,與成龍、約翰·庫薩克一起主演。他從這次事件中學到的是「在一個有規則的行業中,你沒有以藝術方式進行實驗的創作自由。我並沒有真正意識到這一點,而且它仍然無法計算。

這一切讓他感受到了好萊塢商業的束縛,一個演員的價值是如何根據票房收入而變得或多或少的。 「在任何有投資的電影中,他們都會從名單開始,」他說。 「你要么在名單上,要么不在名單上。如果你夠幸運,主要製作賺錢的電影,那麼你在這個名單上的排名就很高。如果你創作了精彩的、藝術性的、更前衛的作品,那麼你在這份名單上的排名就很低了。要成為一線明星,你必須創造收入,這與我的擔憂有關,即價值觀的侵蝕可能會在更深層次上對我造成永久性的侵蝕。不僅,我拍了一部爛電影嗎?」

一路走來,布羅迪開始感受到這種侵蝕。 2018年左右,他休息了。他專注於他的初戀之一,並開始再次創作藝術,以羅伯特·勞森伯格和傑克遜·波洛克的風格進行繪畫。 「我只是走出去,」他說。 “這幫助我重新調整。”在他離開幾年後,查普曼幫忙說服他回去。她告訴他,躲起來畫畫並不是解決辦法,儘管聽起來可能是解決辦法。所以他逐漸回歸,出現在諸如演替和撲克臉並繼續出現在魏斯安德森的劇團中。 「她幫助我認識到,如果讓挫折阻礙我以開放的心態去追求我注定要做的事情,那將是一種損失,」他說。

正是在 2019 年的休息期間,科貝特第一次見到布羅迪並討論了野蠻主義者。科貝特最終選擇了喬爾·埃哲頓。然後,新冠疫情關閉了製作,當電影再次開拍時,布羅迪又回到了遊戲中。 「我們最初的討論讓我有些困擾,」科貝特說。 「我沒有和任何從內到外理解這部電影的人交談過。這是一個非常簡短的名單,名單上的人都具有阿德里安那樣的背景。

布羅迪與這部電影聯繫在一起的原因之一是他的母親。普拉奇出生於電影的拍攝地佈達佩斯。她的母親是猶太人,父親是天主教徒。在大屠殺期間,她母親一方的幾乎所有親戚都死在集中營裡。做事的經歷鋼琴家直接影響了布羅迪對拉茲洛·托特的理解。按時間順序,影片從哪裡開始鋼琴家離開了。拉茲洛逃離了集中營,但他仍帶著這段經歷。他因與妻子埃塞貝特(菲麗希緹瓊斯飾)的分離而感到痛苦,但當他們重聚時卻將她拒之門外。他在妓院裡與一個女人欺騙了她,並用海洛因自我治療。科貝特說,他希望這個角色能夠反駁這樣一種觀點:“我們只能同情經歷過可怕創傷的人,如果他們有一顆金子般的心。”

體驗沒有那麼強烈鋼琴家。那部電影 是六個月的製作,而野獸派在很短的時間內就被槍殺了。 “野獸派打破了我對痛苦的需求超出了我塑造這個角色所需的幻想,」布羅迪說。 “令我驚訝的是,我不需要把那麼多自己的痛苦帶回家。”電影中有一個小時刻,托特一邊吃蘋果,一邊畫著他正在建造的研究所。 「我說,『艾德里安,我們要剪輯了,』」科貝特的搭檔兼合作者莫娜·法斯特沃爾德(Mona Fastvold) 說道,她共同編寫了劇本並拍攝了第二單元。 「他說,『我還沒畫完呢。』」確切地說,這不是方法表演。那是畫家布羅迪,坐在陽光下的山坡上,沉浸在這一刻。

照片:Mark Seliger for New York Magazine

十二月,布羅迪帶我去看他的父母。他在紐約待了24小時多一點,這天正好是他獲得紐約影評人協會獎的那天。他的戲劇剛結束,他正全力投入頒獎季——這是一個不允許離題的時期。 「被問到諸如『這是奧斯卡獎的前身…』之類的膚淺問題時,我什至不想考慮這些問題,」他說。 “我只是太認真了,而且我知道我太認真了。”他正在盡可能地擠出時間陪伴父母:前一天晚上他帶他們去參加哥譚獎頒獎典禮,今晚晚些時候他動身前往洛杉磯時,他們將送他到機場。現在,我們正前往皇后區的伍德黑文,他們仍然住在他長大的房子裡,那是一棟白色的單戶住宅,有一條車道,他會在那裡製造肌肉車。當他四歲時,他們從傑克遜高地搬到了那裡,大約在那時,他的母親(攝影師)鄉村之聲,獲得古根漢獎學金。他的父親是一位退休教師,研究哲學和社會科學,在傑克遜高地教中學。布羅迪有他父親的鼻子和母親的眼睛。

在開車的路上,他像城市裡的哈克貝利·費恩一樣回憶起自己的童年。他喜歡和大孩子們一起出去玩。在森林公園,他們會在汽車引擎蓋上滑下峽谷。他用牙線和安全別針製作釣魚線,並使用生皮爾斯伯里麵團作為誘餌在池塘釣魚。他和他的朋友們會在一家名為「德雷克」的電影院看雙片,他的父親曾經在電影院的前排發現他抽煙。它也可能很粗糙。他因為有一條老鼠尾巴而被跳了起來。他認識的一個四年級的孩子被金鍊射中喉嚨。 「現在回想起來,這對我來說是有好處的。它造就了現在的我,」當我們下車沿著牙買加大道散步時,布羅迪說。 「但紐約是一座艱難的城市。這讓我做出了一種我不喜歡但當時覺得有必要的反應。

我們轉向他父母的家,他打電話,問我們是否可以順便去一趟。當我們到達時,他的母親正在後院餵養一些流浪小貓,他的父親正在清洗特百惠容器並將它們放在洗碗機中晾乾。他們為我泡了一杯咖啡,帶我參觀了他們的房子。牆上幾乎每一寸都裝滿了裱框的藝術品和照片,其中包括布羅迪兄弟的畫作。他的父母已經在一起 62 年了,阿德里安是他們唯一的孩子。客廳的壁爐架上放著他的奧斯卡獎。普拉奇拿出多年來她為他拍攝的照片。當他還是個嬰兒的時候,她就根據他會說的有趣的話製作了連環畫。她告訴朋友們,她計劃最終製作一本他的照片書。 (她還在計劃中。)她記得人們會告訴她,“誰會對你的小男孩長大感興趣?”她笑了。 “好吧,他們知道得很少。”

當他還是個孩子的時候,普拉奇帶著阿德里安一起執行任務,例如她報道畫廊開幕或拍攝豪爾赫·路易斯·博爾赫斯時。當他長大後,他仍然會跟著他。 9/11 事件後的第二天,他們一起去了世界貿易中心。透過觀察她的鏡頭,他學會了專心。 「你會以人們看不到的方式尋找事物,」他告訴她。 「你非常專注並且在場。我一直獨自一人和你一起觀看這一切。我變得非常專注並且活在當下。

12 歲時,他開始在美國戲劇藝術學院的兒童週末班上表演。即便如此,他似乎還是偏向沉重的話題。他的第一部電影是終於回家了在 PBS 中,他扮演一名紐約市的孤兒,被內布拉斯加的一個農場家庭收養,部分原因是為了提供契約勞工。布羅迪的父母在世界各地拍攝時探望過他,其中包括野蠻主義者,他母親拍照的地方。在她的書中,與牛回家的自畫像,有他在片場的照片鋼琴家。「他是我父親年輕時的幻影,」她寫道。 “當你自己的兒子能召喚鬼魂時,真是令人興奮和不安。”

布羅迪說話的方式野獸派讓他的父母想起了普拉奇的父親,他的英語發音帶有濃重的匈牙利口音。布羅迪的祖父去世時年僅 7 歲,但他的言語和舉止卻在記憶中留下了印記。拉茲洛的聲音是他要糾正的最重要的部分。他與一位方言教練一起工作,聆聽那個時期的匈牙利人是如何說話的。 「我知道什麼時候感覺是真實的,什麼時候感覺不是,」他說。 “匈牙利人的感性、敏感性和力量是一種超越語言的品質,對我來說是顯而易見的,它存在於這個角色中。”

當布羅迪談到代表的責任時野蠻主義者,他指的是這棟房子,裡面有這兩個人以及把他帶到這裡的整個家族譜系——遠離憤世嫉俗的商業決策或紅地毯攝影機。冬日的陽光已經消失了,但在我離開之前,布羅迪坐在客廳的小沙發上講了一個故事。期間13歲的恐懼,他說,他對時間有敏銳的感覺。他知道演出什麼時候結束三分鐘。在他飾演尼克·亞里斯的最後獨白中,布羅迪打破了第四面牆,並試圖在觀眾中找到可以直接交談的人。有時過於親密,他們就會把目光移開。其他人會給他他正在尋找的能量。

他了解到,當他讓情緒自然地流經他時,他就可以像龍頭一樣控制它。 「那是我感覺自己真正活著的時候,當你被吸引進來,你只是在調節那種情緒的流動和力量,」他說。在他的最後一次演講中,尼克回憶起一個陽光燦爛的日子,人們都在外面,完全不知道暴風雨即將來臨。整件事就是對童年純真的隱喻,這種純真存在於不可挽回的事情發生之前,就像它發生在他身上一樣。當雲層變暗、沒有人想到帶傘時,布羅迪開始背誦戲劇的最後幾句:「我們都站在懸崖上。我們一起仰望天空……希望永遠不要下雨……然後……”

當他完全處於心流狀態時,他可以忍住淚水,讓淚水落在燈光熄滅、音樂響起之前的最後一個詞上。在整個演出過程中,這種情況只發生過一次,也許兩次,但那一瞬間幫助他了解演員為什麼要做戲劇。它不像電影,你可以暫停和倒帶。短暫性是重點。 「做一小時零四十七分鐘,在一小時零四十七分鐘,準確地控制一件實際上是你內心真實情感的事情,與之相連並引導它,並在外圍感覺每個人都在堅持最後一口氣,力量、感覺和…這真是太他媽的美麗了。

當他說話時,我看著他的父母,他們全神貫注。他們是他今晚的觀眾。