2024 年 1 月 23 日,前世曾是兩項奧斯卡提名,其中包括席琳·宋的最佳影片和最佳原創劇本。一定要還閱讀我們的評論。

本來就是這樣人們都在看著我們。在東村莫加多爾咖啡館的一個明亮角落裡,電影製片人席琳·宋還記得五年前在附近酒吧的一次約會,那次約會激發了她的處女作電影的靈感,前世。從表面上看,這部電影是由諾拉(Nora)組成的三角戀(葛蕾塔·李),旅居紐約的韓裔加拿大劇作家;她青梅竹馬的海成(張裕),在成年後重新出現;和諾拉的丈夫亞瑟(約翰·馬加羅),猶太裔美國作家。諾拉 (Nora) 和海成 (Hae Sung) 小時候在首爾相識,諾拉 (Nora) 在那裡被稱為娜英 (Na Young),之後她與家人一起向西移民。現在,海成是一名工程師,他跨越世界各地去看她,他們踏上了漫長的散步之路,一路上充滿了溫柔、好奇的目光和緩慢的啟示。但諾拉已經結婚了。在開場場景中,在酒吧霍珀式的琥珀色燈光下,她坐在兩個男人之間。她輕輕地轉向海成,一邊喝著飲料一邊用韓語與他交談,而在她左邊的亞瑟則露出一副憂鬱的神情。

在現實生活中,宋發現自己身處曼哈頓的地下酒吧「請不要告訴」。她坐在中間的兩個男人是一位老情人,一位穿著商務休閒裝的韓國工程師,她不願透露他的名字,還有她的白人丈夫、作家賈斯汀·庫里茨克斯,穿著一件「破爛的襯衫」。她感覺到顧客們的目光注視著他們,並想著他們的想法。哪一個是老公?他嫉妒嗎?她覺得對更深層的隱含問題有任何快速的答案——他們彼此是誰?——缺乏真相的複雜性。 “你可以感受到想要知道的渴望,”她說。 “如果我要告訴你,我會實話實說。”

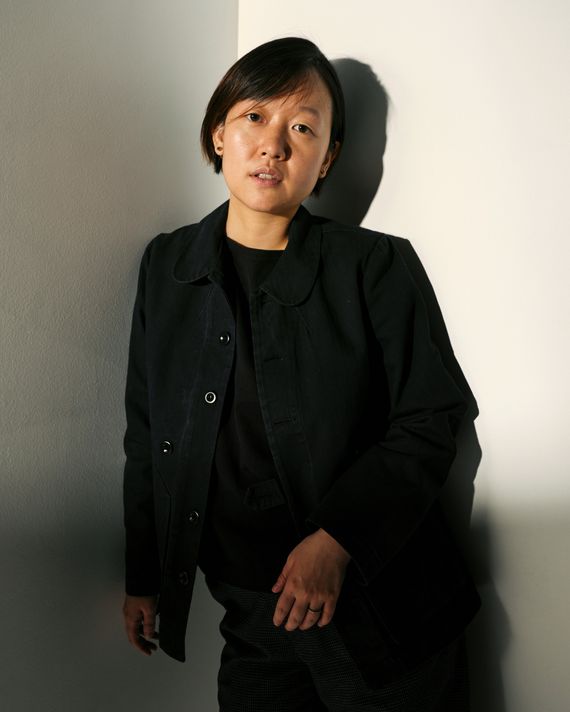

結果,前世今生,由宋編劇和導演,在聖丹斯電影節首映,被稱為多年來最好的處女作——一個苦樂參半、寶石般的愛情故事,與理查德·林克萊特的日出前三部曲。宋於 2018 年創作了這部作品,此前他是一名嶄露頭角的劇作家,以有關種族、暴力和權力的非正統、對抗性戲劇而聞名。 34歲的她對自己的觀點有著「毫無負擔」的信念,作為她的朋友和前世聯合製片人大衛伊諾霍薩 (David Hinojosa) 表示,無論是小到吃什麼,還是大到寫什麼。她高效的鮑伯髮型襯托出一張開放、敏感的臉。前世代表了她對生活矛盾(尤其是她自己的矛盾)的藝術痴迷的最公開的——也是自傳性的——開花結果。我們是誰可以決定我們愛誰,反之亦然。諾拉作為移民和藝術家的旅程似乎要求她失去與祖國和習俗的聯繫。海成是一位韓國中產階級,他的出現幾乎是個夢幻般的人物:平凡卻充滿魅力的靈魂,透過他,諾拉或許可以縮小流離失所的差距。亞瑟,一個走在藝術家生命路上的人,她似乎每一次呼吸都在選擇,也許代表著未來,但他的存在似乎也抹去了她的過去。宋說,這是關於人們試圖變得成熟的「成人愛情故事」。 「我想讓觀眾感覺到,對於她為什麼應該留下來,有一個非常真實的爭論,就像海星也有一個非常真實的爭論一樣。我不希望爭論一邊倒。我希望它們是均勻的。

格蕾塔·李 (Greta Lee)、約翰·馬加羅 (John Magaro) 和張裕 (Teo Yoo)前世。

席琳12歲當她從首爾飛往加拿大。她的母親是一名插畫家,憑藉著數百本兒童讀物的作品集,為全家獲得了藝術家簽證。席琳 (Celine) 的父親宋能漢 (Song Neung-han) 是韓國電影界的一位默默無聞的傳奇人物,他是一位編劇兼導演,他引進了一些重要的演員,例如寄生蟲的宋康昊——他最早的角色之一是3號,席琳父親的黑幫喜劇。在世界的某個地方,「我是一個尼波寶寶,」她開玩笑說。當她回到韓國拍攝部分作品時前世今生,工作人員告訴她,他們很高興看到宋能韓的女兒能做什麼。

她的父母放棄了以前的職業,在安大略省萬錦市經營一家工藝品和配件店。席琳是一位精力充沛的學生。她的公立高中有一個古典俱樂部,她為該俱樂部寫劇本。當她進入安大略省金斯頓女王大學時,她決定學習心理學並成為一名治療師。在大學裡,她全心投入各種活動中,「試著找出我內心真正的想法」。她是六本雜誌的編輯人員,有些與文化有關,有些與心理健康有關。然後她看了貝爾托·布萊希特的一部作品夜裡的鼓聲在她的大學。她開始迷戀這位劇作家的挑釁衝動,以及他如何使用打破第四面牆、身臨其境的技巧來「牽連觀眾」並迫使他們參與到存在的最大問題中。 「如果你可以做一些對他人有害或邪惡的事情來養活你的孩子怎麼辦?這能怪媽媽嗎?孩子?還是社會讓她必須養育孩子?她擺出姿勢。宋申請了戲劇學校並進入了哥倫比亞大學,在那裡她師從查克·米(Chuck Mee) 和安妮·博加特(Anne Bogart),這兩位劇作家是在20 世紀80 年代實驗性的鼎盛時期嶄露頭角的——「在那裡你可以以劇作家的身份謀生,同時也可以真正打破形式」的東西,」宋說。當她在 2010 年代抵達紐約時,這種景象正在消亡。過去用於展示實驗作品的空間每年都在關閉或公司化。她將現場戲劇描述為一種“基於訂閱者”的媒體:“當你的訂閱者群是老年人和白人時,你不想與人發生對抗。”

2012年,宋獲得了愛德華·F·阿爾比基金會的獎學金,該基金會設在蒙托克一座經過改建的白色穀倉裡,劇作家在那裡接待了新興作家;這次經歷將改變她的人生。 「我在那裡遇見了愛德華。我也在那裡遇到了我的白人丈夫,」她在 2016 年紀念阿爾比去世的文章中寫道。庫里茨克斯 22 歲(“一個真正的嬰兒,剛開始能夠合法飲酒”);宋當時 24 歲。 “我們要么互相殘殺,要么結婚。這就是我們的感覺。她說庫里茨克斯是一位小說家和劇作家,是一位與她自己“非常不同的作家”,她是一位博學的人物,具有超現實有趣、流行的傾向。他的第一本小說,名人,採用流行歌星回憶錄的形式。他2017年的戲混蛋想像一個醫生沉迷於自己屁眼的氣味。但她看到了他們之間的一條線。 「有很多人擅長寫作,但要成為一個對自己的工作有意識形態的人就更難了,」她說。 “我知道我們在追求的目標上是一致的。”

宋希望在她的作品中強迫人們參與她認為緊迫的存在問題。早期的一部戲,家庭,透過三個同父異母的兄弟姊妹在父親葬禮上的交談,探討了繼承暴力的概念。那齣戲涉及亂倫。其他,盛宴,涉及慾望的本質和日益減少的自然資源,並涉及同類相食。 2014年,她寫道嗶嗶聲打擊犯罪,一部關於警察暴行的戲劇,靈感來自於該市的攔截搜身計劃;裡面的警察穿著三K黨的連帽衫,朝平民開槍。她的戲劇在精品工作室和劇院上映,通常報酬微薄。一場演出整場演出她只賺了 500 美元。她在一家婚介機構工作了六個月。她的客戶是紐約的年輕職業女性。宋半開玩笑地說,她對這次經歷非常著迷,幾乎讓她的寫作生涯脫軌。她得到了心理學的見解——例如,坦白承認種族主義。 「人們向媒人講述令人驚奇的事情,」她說。 “我認為你比治療師有更多的機會,因為他們知道自己不是來接受評判的。”

她和庫里茨克斯於2016年結婚。由於經濟拮据,她的寫作開始對戲劇界內建的種族等級制度以及她自己與這些等級制度的接觸產生壓力。 2016年她上演的新劇湯姆和伊麗莎,這是對「白人戲劇」的諷刺,儘管她尊重這些戲劇所代表的傳統,但她還是覺得自己必須關心這些戲劇。它具有該類型的經典結構:一對夫婦中的兩個人找出出了問題的地方。在她的版本中,湯姆囤積書籍,伊麗莎則燒毀它們。她認為這些角色在某種程度上體現了她對書面文字和戲劇經典的衝突情感:既過度保護又具有破壞性。這部劇本應是她的最後一部劇,但隨著劇的上演,她不由自主地開始創作新的劇本。她完成了 2019 年的裂腦元文本結局。它遵循一組海女,每天潛入海裡捕魚的韓國老年婦女,但最大的亮點是一個以宋本人為原型的角色。她在曼哈頓的場景中扮演一位年輕的韓裔加拿大劇作家,和她的劇作家丈夫一起,她向丈夫傳達想法,丈夫戴著布萊希特式代表性道具的標語牌,表明他是白人丈夫。宋向我解釋了她的信念,即由於劇院觀眾的人口組成,大多數人都會體驗該劇的海女他們的腦中閃過一條自動收報機的紙帶:亞洲人,亞洲人,亞洲人。為什麼不把他也認出來呢? 「我決定寫這部劇,因為我被困住了,」她的角色在獨白中說道。 「我先告訴一些白人海女他們是多麼神奇。然後他們就說,『天哪,太棒了;這太棒了!你必須寫一部關於他們的戲劇。

末物成為她職業生涯中最受矚目的作品,並在美國話劇團首演。新冠疫情縮短了紐約的演出時間,但宋已經開始轉型,加入了亞馬遜系列劇時間之輪擔任特約撰稿人。她也開始了後來的劇本前世今生。2020年,超級製作人史考特·魯丁撿起它並把它帶到A24。然後,指控長達數十年的 工作場所虐待導致他與公司的交易被終止。伊諾霍薩和另外兩位 A24 的堅定支持者 Christine Vachon 和 Pamela Koffler 也加入了。宋說魯丁最終沒有參與製作。

歌曲的劇本是建立在韓文概念之上的因雲,或「注定的聯繫」。這個詞塑造了韓國人生活中最大和最小的方面,就像印度教徒的業力一樣。在其邏輯中,相互作用顯示了前世的關係。有不好的因雲,宋告訴我:“我們一直互相對峙,我們不喜歡這樣。”還有一個好處:「那種感覺,哦,我們都來到這裡真是太神奇了,” 當一次會議感覺是命中註定的。你現在愛某個人可能是因為你在早年討厭他們,或者相反。生命有數千種深度。 「如果兩個人結婚,他們會說這是因為有八千層婚姻銀雲超過 8,000 世,」諾拉向亞瑟解釋。海成後來問她:「你認為我們彼此是誰?也許是一件不可能的事?當他們交換假設時,宋優雅而簡潔的對話揭示了這個概念中包含的微妙可能性。 「也許我們只是坐在同一列火車上。也許我們只是一隻小鳥,它在某個早晨停在樹枝上。

在現實生活中,就像在電影中一樣,宋在遇到庫里茨克斯之前,透過 Skype 再次見到了她的青梅竹馬。 「我們嘗試過,當然這是不可能的,」她回憶道。他們失去了聯繫,她結婚了,兩年後,他決定去探望她。她很想見見他,但現在無論她有什麼感覺都是柏拉圖式的。他們的銀雲並不堅固——也許只有 7,000 層,她開玩笑說。今天,他有女朋友了,她告訴我。他知道這部電影,並且為她感到「自豪和興奮」。宋說,這些角色與現實生活中的角色很相似,但他們都是自己的人,有自己的關係。與整潔的浪漫喜劇不同,他們之間的緊張關係無法輕易消除。諾拉和海成最小的動作都充滿了渴望,彷彿這部電影是對那種狀態的風格化探索,一種老式的、貞潔而又色情的舞蹈。 “在另一個故事中,”宋說,“他們會試圖通過睡在一起來解決這個問題。”在這裡,他們透過言語進行探索。他們微笑。他們在一起,什麼也沒說。宋告訴飾演諾拉的葛雷塔李,把自己想像成主持人。她必須照顧男人,確保他們安好,就像主人對待客人一樣。

諾拉的丈夫亞瑟似乎對海成的到來有著異常的理解。馬加羅指出,宋自己的關係是電影中自由的愛情觀的模板。他說,Kuritzkes 是「一位理解、關心、聰明、富有創造力的合作夥伴」。 「現代男人中有很多這樣的人。如果沒有像亞瑟這樣的支持角色,你將無法促進諾拉了解她的過去和身份。宋告訴我庫里茨克斯是她作品的第一位讀者。儘管他們對於如何讓對方參與到自己的工作中沒有明確的一致意見,但他們一直在就此進行溝通。當我問是否有討論時末物「白人丈夫的標語牌,她看起來幾乎很困惑。 「他會是第一個指出如果我不說白色就會奇怪的人,」她解釋道。

歌曲談到了她和庫里茨克斯的力量因雲,但她也將命運視為微風中漂浮的輕如羽毛的東西。 「我的意思是,他只是我 24 歲時愛上的一個人,」她告訴我,呼應了電影中亞瑟的台詞。當他們躺在床上時,亞瑟問諾拉,如果她在住院醫師處遇到了其他男人,他讀過與她所有相同的書籍並且可以評論她的作品怎麼辦?但是,她說,她遇見了他。生活不是這樣的。 「他作為一個猶太白人確實講述了諾拉的生活,」就像宋自己的合夥人所做的那樣。 「當我還是劇作家時,很多劇院都擠滿了長得像我丈夫的人,」她說。 “他們就是這樣的人。我認為我在劇院認識的韓國或亞裔美國直男不多。這種文化是白人至上主義的。還有厭惡女性的人。因此,它將融入我們的內心。前世提供了關於種族等級制度如何使我們陷入困境的人道願景。 「我有時會和年輕的作家交談,他們因為自己意識到這一點而感到非常痛苦,」她說。 “我的觀點是,你不僅要接受它,還要學會愛它——不是以一種慶祝的方式,而是以一種你可能會愛你自己可能有複雜感受的所有其他部分的方式。”

宋和我走到街上,諾拉在電影中最後一次散步,離開一個男人,走向另一個男人。太陽像硬幣一樣透過樹葉落下,我可以看到完美的東村街區的所有美麗——磚紅色的門,石拱門。宋告訴我,她指派了整個團隊來尋找她的理想街區。她的指示很清楚要找什麼:「必須讓人感覺沒有人在乎過它。但它也必須讓人感覺夢幻。就像整部電影一樣。在拍攝宋所謂的「步行回家」的那天晚上,他們沒有風力機,但風自然地將諾拉吹向其中一名男子。一名船員問宋李該朝哪個方向走。宋告訴了他方向,然後理所當然地說:「當然。然後她就會來到這裡。