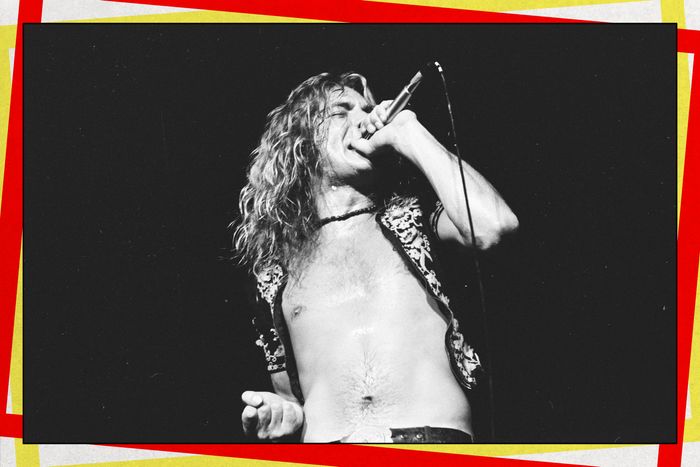

“我一直在閱讀和研究這些東西,並找到神話、童話和現實之間的所有參考點,因為它們非常接近。”照片插圖:禿鷹;攝影:Koh Hasebe/Shinko Music/Getty Images

這是英格蘭西部「灰暗而悲慘」的一天,但是羅伯特普蘭特正處於接受挑戰的心情。如果有什麼不同的話,那就是迷霧讓他變得更強了。

我們在 12 月下旬進行聯繫,距普蘭特與艾莉森·克勞斯 (Alison Krauss) 發行令人驚嘆的合作專輯一年多後,升起屋頂,在今年的頒獎典禮上角逐三項葛萊美獎。正是這種不可預測的精神——這個項目,就像它的年度專輯獲獎前作一樣,養沙,植根於藍草音樂和鄉村傳統——這指導了普蘭特的大部分職業生涯。當然,他是柏拉圖式理想的搖滾主唱與齊柏林飛船直到他們於1980 年解散——對於他的靈魂伴侶吉米·佩奇(Jimmy Page)、約翰·保羅·瓊斯(John Paul Jones) 和約翰·博納姆(John Bonham) 來說,他的聲音就像金鎚,他的歌詞常常是難以理解的原始力量經典。在接下來的幾十年裡,普蘭特的勢頭是無限的,即使當他在1982 年開始作為獨奏藝術家的旅程時,他的音樂已經偏離主題並有目的地改變了。 ,“我已經在某種程度上編織了自己的道路”全部。

普蘭特和我聊了一個多小時——「下一個城鎮的泛光燈亮起來了,」他有一次觀察到——直到他意識到自己必須在附近的一場足球比賽中見到博納姆的姐姐和她的丈夫時才說再見。不過,在此之前,他想向閱讀這篇文章的每個人傳達一個訊息:「我完全意識到,解決這類問題有兩種途徑,」普蘭特說。 「你可以把整件事情發上來,因為那是很久以前的事情了,然後說它就是這樣。或者你實際上可以解釋其中的一些內容。這並不意味著讓我創作這些歌曲的任何過程都是我現在的生活方式。儘管如此,我仍然知道那些故事,這也是我創作這些歌曲的原因。慶幸的是,這次他選擇了後者。

它可能不會立即被識別出來,但我會選擇“Achilles Last Stand”,來自在場。我現在看到的大部分歌詞和旋律都包含在這些旅程歌曲中。想想《No Quarter》、《The Song Remains the Same》、《Kashmir》和《Ramble On》。而今天在升起屋頂與「高而孤獨」。十幾歲的時候,我被 CS Lewis 和 Lewis Spence 的作品以及 JRR Tolkien 的未知作品或大部分被遺忘的作品所吸引。後來在我十幾歲的時候,我開始讀書貝奧武夫以及傳說,反映了與島嶼的更深層次的聯繫,我的家。小碎片和顫抖創造了神話並尋求神奇的冒險。

我的第一個影響是在我們現在所知的一切大規模衝擊之前與其他時代的面對面。在我父母帶我去的地方,以及我現在居住的地方——距離我長大的地方不會超過六英里——我看到了另一個時代和不同。探索的整體理念和運動的價值。我認為我們所在的這些島嶼可能是歐洲最後的一些地區,如果你願意的話,也可以說是地中海中部,它們確實在不斷遷徙。我們居住的這個地區及其周圍曾經被認為是世界末日。於是人們就經過這裡。我很感興趣,因為早在殖民主義之前我就可以在建築物和景觀中看到它。但當然,無論如何,它始終是殖民主義。它更加隨機,也更加基本,但人們總是在移動,尋找新的表達方式並帶來新的東西。新的藝術,新的材質運用,原料,帶來詩意,帶來血脈的融合。

所以,是的,「阿基里斯背水一戰」。 1975 年發生車禍後,我在希臘待了一段時間,大概六、七個月。這首歌的歌詞表達了我迫切需要離開監獄,擺脫輪椅,或擺脫被困在任何地方的整個綜合症。我渴望回到阿特拉斯山脈,回到那個充滿安慰和歡樂,但同時又充滿陰謀和冒險的地方。

我認為在我所有的時代以及我所創造的以及我們所有人所創造的所有變化中——思想和文字——一切都取決於特定的時刻。然後我們繼續前行,把那個啟蒙或瘋狂或其他什麼的時刻拋在腦後。所以對我來說,考慮這麼久以前的距離和曲折是沒有意義的。我的意思是,「黑狗」對我來說還有效嗎? 1971年就是這樣。現在它不能代表我,但也許在某種程度上仍然可以代表我。我靠的是密西西比州的很多玩文字遊戲。這似乎很適合當時的布魯斯風格。但現在回頭看,我真的認為它的意義已經改變了嗎?不,因為它是根據當時的精神寫的。它發生了,然後你繼續前進。看看,已經50年後了。這只是一堆取自非裔美國人惡作劇的術語和短語。無論是孟菲斯的比爾街還是密西西比州的克拉克斯代爾。只是這些都是一堆東西以直線組合在一起。

在與吉米和約翰·保羅·瓊斯合作之前,我隻共同創作過一首歌。約翰·博納姆和我開著他母親的車去參加第一次見面和排練。所以我對寫作其實不太了解。我被擠進了《迪翁和貝爾蒙特一家》的結尾——迪翁·迪穆奇是一位出色的歌手。我也喜歡歌詞和早期布法羅斯普林菲爾德發生的事情的節奏。當時美國的思考過程更加連貫,也更具挑戰性。所以我想我有點陷入了這種古老的方法,將歌詞固定在即興演奏上。可愛嗎?是的,很可愛。但這有任何意義嗎?當我第一次排練時我19歲,第一張唱片問世時我20歲。那麼「生活愛女僕(她只是個女人)」現在對我有用嗎?好吧,我可以挖掘它,但我真的不認識寫它的人。我在街上都認不出他了。

這是一個結局,不是嗎? [笑] 請記住,我已經因為成為一個關於弗羅多的悲傷的老嬉皮士而被掛在一百萬次了。但當我拜訪佛羅多時,他就像我圖書館裡最不起眼的書一樣廣為人知,而托爾金卻是一個被遺忘的實體。所以這給了我……不,在這種情況下這不會給我任何連本帶利。

我必須說《永恆之戰》對我來說是正確的選擇。托爾金是一位中世紀歷史教授,他在距離我坐的地方大約 30 英里的地方生活和教學。他從風景中汲取靈感,而我現在也是風景的一部分。幾年後,我肯定會成為其中的一部分。事實上,希望這會是幾年。什羅普郡山和克利山是他坐的地方,他看到下面的夏爾。在史蒂珀斯通和米切爾褶皺處,即使現在天色還很黑暗,野性艾瑞克仍將穿過石圈,將諾曼人驅逐回塞文河對岸。我一直在閱讀和研究這些東西,並找到神話、童話和現實之間的所有參考點,因為它們非常接近。這些故事存在於你所謂的「後浪漫主義」或「前浪漫主義」之類的地方。如果你把描圖紙放在威爾斯邊界這些特定區域的地圖上,一切都在那裡。您可以看到所有足以令人回味的地方,以繼續講述偉大的故事。文化的永恆摩擦在這一地區持續不斷。

事實是“埃弗莫爾「如果你願意的話,這是在漆黑的夜晚跳舞的來來回回,在我長大的這個地區總是有一些令人回味的東西。我一直盡可能地融入這個世界。我與摩洛哥有一段戀情——特別是摩洛哥南部。還有德州、俄勒岡州和蒙大拿州的山區。在我看來,這一切都是因為這片廣闊的土地上人煙稀少。這可以追溯到我們談論的「旅程歌曲」的想法。我認為「永恆之戰」是文化不斷摩擦的起伏。沒有比這更明顯的時間了。它無所不在。同時,你必須明白,我完全意識到這樣一個事實,與一面大黑旗相比,與在當代世界中真正讓我滿意地嚎叫的東西相比,這完全是另一回事。我們非常關心。這是一項骯髒的工作,但必須有人來做。

我只是在想我的歷史書——我有時會去哪裡,我知道哪裡還有一條長船埋在沙子裡。我可能需要幫助。我可能需要去找人談談這件事,但毫無疑問他會戴著有角的頭盔。

有一條軌道在強大的重新編曲者名為“All the King's Horses”,我覺得它非常適合參觀拉丁原聲曲目。現在就原聲而言,有鋼琴伴奏攜帶火力,我想說我對一首叫做“言語之道。”這是最小的一個,是另一個叫「偷吻」的弟弟。這些歌曲廣為流傳。他們給了我很大的空間來延伸歌詞並了解單字本身的實際聲音。我的音樂個性是能夠坐下來思考想法和主題。透過使用戲劇和克制,我可以同樣有效並造成相同程度的傷害,甚至可能更多。因為如果你把這些事情剪裁正確,並確保你周圍的空氣知道發生了什麼——每個人都有自己的位置和他們的激動人心的時刻——那麼很高興在這裡和那裡訪問和信任聲線作為標點符號,或只是為了讓一點。

諷刺的是,我們回到“阿喀琉斯背水一戰”,這可能是我首先要說的。我可以說「當堤壩決堤時」。這是一段絕對令人驚嘆的錄音。約翰演奏的音樂非常性感,極其悠閒和克制——他為我們贏得了很多榮譽,有時我們是樂隊前面的人,表現得有點賣弄。但我一直在想他在《阿喀琉斯背水一戰》中的表現。你只需要聽聽那三個人在錄音室裡做了什麼。用八弦 Alembic 貝斯聆聽 Jonesy 的音樂。吉米的獨奏呢?這真的非常非常重要。有時我真的只需要拿一些強力膠,然後以某種方式用反旋律將自己粘在磁帶上,因為它是無情的。幾乎沒有辦法寫一些東西並使其成為聲樂表演以及令人難以置信的樂器。除了我最終要做的事情之外,我其實沒什麼好做的。

你可以推“金神”位元因為那正是我打網球和踢足球的時候。而且這種情況並不常見。 [笑.]

最近一段時間,我覺得最有力的歌曲被稱為“擁抱另一個秋天”,來自搖籃曲和不斷的咆哮。這令人驚嘆的空間變換器他們都是音樂家的組合——在我餘下的時間裡,他們都是我的兄弟。這首歌和它在人群中的投射融合了我在音樂上所擁有的一切。他們的表演令人瞠目結舌,充滿戲劇性。每位選手的個性都充滿舞台,無拘無束。儘管它的組織方式具有戲劇性和爆炸性,但它仍然有一種瘋狂的方式,它會再次起飛和消散,並返回西非的即興演奏和節奏。所有的歌詞都讓我如此心酸,因為它是關於我回到夏爾的。對於所有我真正想做的事情,對於我試圖認為自己是旅行者的所有事情,我最終都會回來。夏爾把我拉回來,有時在我起飛時它讓我支離破碎。 《擁抱另一個秋天》的緊張和釋放對我來說是一個重要的時刻。到達那裡是如此困難,因為僅僅試圖控制它就太瘋狂了。但它就在那裡。

我一直在北非待過一段時間。我會坐在不礙事的陰涼處,聆聽生活的流逝。我聆聽音樂家在咖啡館裡走動的聲音。郊區的演奏者演奏一種倒鈸,他們用膝蓋彈跳,指板面向旁觀者演奏。這是做一切事情的另一種方式。我越來越沉迷其中。在我 1971 年和 1972 年的冒險經歷中,我讓吉米來到摩洛哥南部拍攝《克什米爾》。我用「擁抱另一個秋天」把所有的東西帶回家,因為我吸收了我喜歡的一切和那次旅行的元素。

你認為我真的能給你答案嗎?我之所以看到這一點,是因為人們一直在翻唱我們的歌曲,這是一個艱難的決定,因為每個人對歌曲的解讀都不同。例如,艾莉森和我表演“尋找我的愛”升起屋頂,這是 Bobby Moore 20 世紀 60 年代歌曲的翻唱。但情況並沒有更好。如果你看到我與艾莉森和音樂家分享的所有這些作品養沙和升起屋頂,當我們將這些東西拼湊在一起時,它們就是房間裡的表情。這就是這些人如何閱讀它,艾莉森的評論是什麼,以及我們如何以粗略的形式一起唱歌。還有音樂家——最高級的演奏家,他們可以聽到我們如何用聲音處理它,以及我們如何傾聽他們的聲音。我們需要另一種方式來考慮這首歌。所有原作都是各自時代的特殊時刻。事實上,它們永遠不需要改進,只是需要重新檢視。

我並不是自鳴得意,但我所做的一切,我都是睜著眼睛去做的。我嘗試的事情有時取決於是否有人有時間參與我所做的事情,這些年來我一直在猛烈抨擊媒體並對我的方式進行細緻入微的處理。我真的沒什麼好抱怨的。因為我在想公眾是否接受?還是我在想我是否接受?嗯,這一定是我的感受,因為經歷了這麼長時間的我們所有人都可以採取很多其他選擇。我們可以放棄,因為沒有什麼可以提供的。或者我們也可以只是寫下來,然後安於現狀。

約翰過世後,齊柏林飛艇不再存在,必須有一條路要走。我經常陷入困境,因為在 32 歲之前,我一直在進行某種瘋狂而荒謬的冒險。我經歷了所有這些事情。我會和其他人一起寫。這是一件非常親密的事。對於任何人來說,在音樂上暴露自己是很困難的。別人和我在一起,我和別人在一起。我有很多歌曲,都是我和 Zeppelin 成員共同創作的。這是一個很多值得辜負的事情。當時有很多人給了我支持和力量,所以我想前兩張專輯是由好朋友推動的。

從左起:普蘭特和菲爾柯林斯 (Phil Collins) 於 80 年代初外出遊玩。照片:加里·格肖夫/蓋蒂圖片社照片:Ron Galella/Ron Galella Collection 來自 Getty

從頂部:普蘭特和菲爾柯林斯 (Phil Collins) 於 80 年代初外出遊玩。照片:加里·格肖夫/蓋蒂圖片社照片:Ron Galella/Ron Galella Collection via Ge... 從頂部:普蘭特和菲爾柯林斯 (Phil Collins) 於 80 年代初外出遊玩。照片:加里·格肖夫/蓋蒂圖片社照片:Ron Galella/Ron Galella Collection 來自 Getty

菲爾柯林斯(Phil Collins)尤其是第一張專輯的推動力和正能量,十一時的照片。和別人聚在一起並不難,難的是會不會煮飯。對菲爾來說,與其說是建議,不如說是鼓勵和考慮。他沒有俘虜任何人。他只允許自己有很短的時間來到威爾斯的工作室並使其發揮作用。沒有人隱藏在表演背後。然後他和我一起巡演,基本上是說,“羅伯特,這些年來坐在你身後的那個人是我的英雄。”就是這樣。他說:“只要我能幫助你恢復戰鬥狀態,我都會在這裡。”那是《今夜在空中》問世的時候。然而他仍然在與我混音和工作,同時開始了一個特別令人印象深刻和成功的時間為了他自己。他是一個偉大的精神,一個好人。

經過搖動攪拌,我決心要成為《Talking Heads》的開場演員。所以我開始寫越來越多間接的音樂作品——擁抱新的錄音室技術和東西。我可能迷失了方向,但我的存在中有如此多的LP,所以你必須忍受它並依靠它生活。在硬幣的另一面,我從中咆哮並製作了一張像這樣的專輯國家的命運與理查德·湯普森和奈傑爾·肯尼迪一起。我又回到船上了。我想這可能就是我最終從齊柏林飛艇的過世中找到出路的地方。

看看那天晚上我待的公司。我坐在誰旁邊?發生了什麼事?我甚至不再認識那些人了。我們是如何從一支英國藍調樂團取得如此荒謬的成就的?好吧,荒謬是一個多種多樣的術語。會議結束時,我們都站在後面,因整首歌的過渡而感到震驚。但《天國的階梯》有它自己的生命。後來我常常感到疏遠。它開始是親密、脆弱和真誠的,然後歲月繼續。它不再是我們的,也不應該是我們的。現在它的存在讓人們心煩意亂,然後可能會導致一場艱難的討價還價。

我已經把很多東西都拋在腦後了。那天晚上,我觀看了一場重演——聰明、用意良好、令人尊敬。我在畫廊裡凝視著一場精彩的展覽。我和我對這一切的貢獻都被掛在永恆致敬的土地上晾乾,遠離封面和場景,遠離我們給予它的家。我對整個事情、對這首歌以及歲月確實將其堅持下來的事實感到疏遠。它有它自己的推動力。我看著它消失。它就像美麗的羽毛、氣球或氣泡。用肥皂吹過的黏土管製成的東西。

這是我從未想過會從這個畫廊看到的東西。我從來不認為自己會因為看到藝術家的印象而感到煩惱。我知道它即將到來——肯尼迪中心告訴我們要期待一些事情——但我不知道它會是什麼樣子。這是一場精彩的表演。我現在是個偷窺狂。我不再對此負責。我在吉他店裡並沒有被告知不要這樣做。我不會在婚禮上吹著長笛走在走道上。我喜歡這首歌。它降臨在我身上,剝奪了我多年來參與這一切的一切。它只是把它擦回骨頭上。因為也許在一切結束之前,我們已經結束了很長一段時間。沒有約翰,一切肯定都結束了。我的意思是。我們在這裡談論一首 50 多年前的歌曲。這真是一場精彩的表演,每次都讓我心碎。它以兩三種不同的方式殺死我。就像,我的天啊。

從左上角順時針方向:照片:馬克·帕庫拉/YouTube普蘭特在 2012 年甘迺迪中心榮譽頒獎典禮上的各種“天堂的階梯”反應。照片:馬克·帕庫拉/YouTube照片:馬克·帕庫拉/YouTube

從左上角順時針方向:照片:馬克·帕庫拉/YouTube照片:馬克·帕庫拉/YouTube普蘭特在 2012 年甘迺迪中心的各種「天堂的階梯」反應... 從左上角順時針方向:照片:馬克·帕庫拉/YouTube照片:馬克·帕庫拉/YouTube普蘭特在 2012 年甘迺迪中心榮譽頒獎典禮上的各種“天堂的階梯”反應。照片:馬克·帕庫拉/YouTube

有些人完全被自己的成就所困,那一定是真正的地獄。但也許《天國的階梯》的其中一個特點就是這首歌的發展正是如此。不知何故,這是非常非常特別的事情,但我與它並沒有太大的聯繫。但那天晚上在甘迺迪中心,它讓我想起我對這首歌負有一些責任,無論好壞。儘管這並不在於誰做得很好安是一位出色的歌手。整個編排簡直就是一個「我們不值得」的時刻。

我的回答是:為什麼不呢?我們的歌曲不是來自瓦爾哈拉。它也不是首選目的地。我喜歡把錘子帶到另一個時間的想法。傑克·布萊克用它做了一頓豐盛的大餐。這是一首殺手吉他即興演奏。順便說一句,「移民之歌」對孩子來說並不容易演奏,真是太遺憾了。每個人都明白,無論年輕或年老。這是一首很棒的歌。不只有點可笑,而且可笑。考慮到我們是在離開冰島的半空中寫下這本書的——這是一次非常鼓舞人心的演出和一次冒險,除此之外就不會再寫書了。給孩子們很重要。向上發送,向下發送,然後繼續發送。只是挖掘它,因為沒有層次結構。

存在很大的風險。有些風險立即具有吸引力。吉米·佩奇已經把那件事記下來了。我認為《移民之歌》很棒,因為它可以追溯到黑暗時代對我存在的影響。我坐在這裡,眺望這棟建於 15 世紀的建築中的黑暗。這不是一座華麗的建築,它只是一座從上千次不同的死亡中恢復過來的建築。我知道在內戰之前,在克倫威爾來到這裡之前,在每個人都躲起來之前。之前,之前,之前,之前,之前,之前。維京人的一面非常有趣。他們用一個巨大的鼓來選擇槳的速度。每個人都看過東尼柯蒂斯和柯克道格拉斯維京人。這真是太令人回味了。所以把它送給孩子們,真是太好了。我的意思是,傑克布萊克已經把它記下來了。他就是那個風險。我所有的孫子都能夠演奏傑克·布萊克的即興演奏。我認為這完全是正確的做法搖滾學校,暫時將我們的神話吹上天。因為這都是神話。沒關係。我看過這部電影,覺得很有趣。

當涉及到我們允許我們的音樂的地方時,我不對所有決策負責。這是集體決策。有兩個摩羯座和一個獅子座。我們必須一起經歷整件事情。不是一概而論,但我們經常看到電影劇本或剪輯中的場景。當出現一些不舒服、不愉快或明顯不適合我們的音樂的地方時,我們會說不。音樂是動態的。它就在那裡,坐在那裡,愉快地等待浪漫、細微差別或動力,這些都應該與一部有實質內容的電影聯繫起來。但那些是很難得。要找到那個並不容易。很多東西完全沒有味道。它直接走向暴力和動態。所以當好人到來時,情況就不同了。你不能把它交到壞人手裡。我們已經做得太多了。

從左起:航空業的輝煌歲月。照片:勞倫斯·拉特納/WireImage照片:赫爾頓檔案/蓋蒂圖片社

從頂部:航空業的輝煌歲月。照片:勞倫斯·拉特納/WireImage照片:赫爾頓檔案/蓋蒂圖片社

我會讓它變得漂亮和PG。我記得這 星艦出色地。這真是令人興奮,因為這意味著我們可以離開演出,前往下一個地方,休息一下,做人們所做的所有事情。當飛機降落在我們的第一次旅行時,你幾乎看不透飛機側面的乾漆,上面寫著「齊柏林飛艇,貓王」。他們還沒有完全完成油漆工作。飛機常常只是在他們的最後的腿在他們最終進入亞利桑那州的墓地之前。

我記得有一次我們坐上飛機,從達拉斯飛往紐奧良。約翰·博納姆 (John Bonham) 正是在那個時期,他戴著軟呢帽,手拿一根銀色頂的黑色手杖。我們到達了大約 8,000 英尺的高度——相當低。他發現是時候趕快去趟洗手間了。當他打開門時,他的帽子被吹掉並被吸進馬桶裡。有這樣一個偉大的咻咻地。回到飛機跑道上的人忘記重新擰緊廁所被清空的滑槽,所以浴室下面有一個水箱,他們忘記重新蓋上蓋子。完全沒有壓力。所以約翰丟了他的帽子,但後來我們都失去了理智,因為我們意識到我們不能再更高了,因為我們的耳朵開始動了。 [笑.] 我們從達拉斯飛往新奧爾良,高度為 8,000 英尺。

你看,這就是麻煩所在。我知道有很多電影和很多事情絕對是歇斯底里的。我的意思是,別介意這個神秘。我們可以不去神秘,只談論發生的瘋狂事情。一切都好,結局好。這只是天堂裡的另一個夜晚。

普蘭特是一位來自史塔福郡的黑人鄉村小伙子。 著名的:「嘿嘿媽媽說你移動的方式/要

讓你流汗,讓你興奮。 也許最有托爾金風格的詩節是「光之女王鞠躬,然後轉身離去/和平王子擁抱黑暗,獨自走過黑夜」。 普蘭特宣稱:“我是黃金之神!” 1975 年,這個綽號幾十年來一直伴隨著他,儘管他已經不再關心這個綽號了。 該樂團於 2012 年首次亮相,由 Plant 領導,專注於世界音樂和藍調搖滾音樂。他們也支持普蘭特的兩張個人專輯,搖籃曲和不斷的咆哮和攜帶火。 事實上,柯林斯以某種方式抽出了時間在大部分時間裡打鼓。十一時的照片的 曲目,並擔任普蘭特隨後巡迴演出的鼓手。這是在柯林斯成為國際轟動之後面值以及 Genesis 80 年代初期的作品。 除了安·威爾遜(Ann Wilson)之外,南希·威爾遜(Nancy Wilson)也擔任吉他手,約翰·博納姆(John Bonham)的兒子傑森(Jason)擔任鼓手。大約100名歌手和樂器演奏家也在台上為他們提供支援。 Vulture 之前曾與 Ann 討論過表演,您可以在這裡閱讀完整的採訪。 齊柏林飛船認為最近的好萊塢計畫足以滿足他們的音樂需求,包括大空頭、雷神索爾3:諸神黃昏、和尖銳物體。 麥可麥克唐納曾經告訴我們關於杜比萊納:“這是一架古怪的飛機,有很多奇怪的臨時組裝部件……這確實是一個死亡陷阱。”