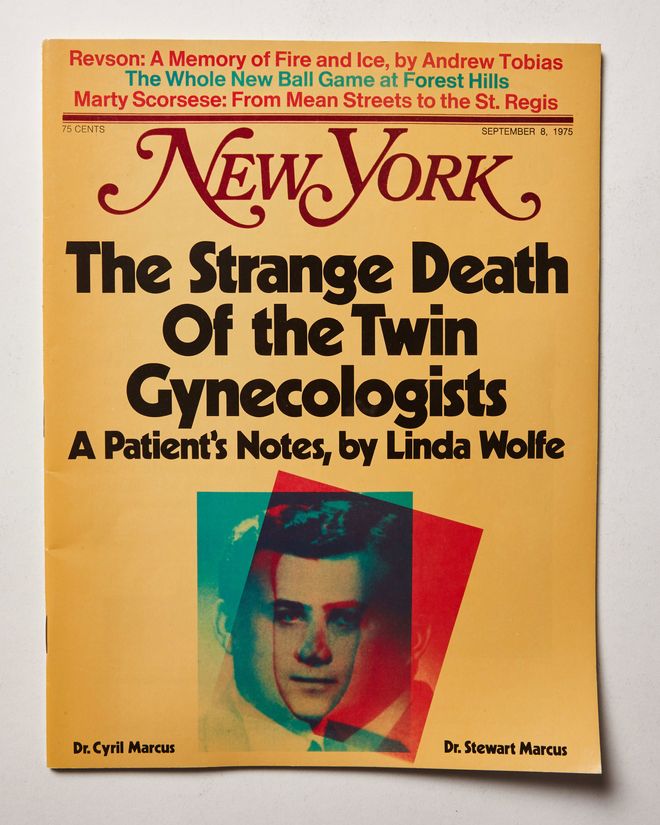

編按:紐約'1975 年 9 月 8 日刊的封面故事是關於兩個婦科醫生雙胞胎兄弟在上東區的奇怪情況下死亡的。兄弟倆的故事最終啟發了一部小說,雙胞胎,由巴瑞伍德和傑克吉斯蘭創作,並改編成電影,死亡之鈴,大衛柯南伯格執導,傑瑞米艾恩斯主演。 2023 年 4 月,死亡之鈴 被翻拍為 Prime Video 電視劇,這次是瑞秋·薇茲作為醫生。

就像今年夏天我交談過的許多人一樣,我發現自己一反常態地被斯圖爾特和西里爾·馬庫斯的死亡所困擾,這對雙胞胎婦科醫生在東63 街的公寓裡發現了他們的憔悴且已經部分腐爛,周圍是垃圾和藥品。對我來說,他們的死亡故事即使在最簡單的骨頭裡也有一種令人震驚的現實元素,菲利普·羅斯稱之為對作家想像力的「尷尬」;這是一個現實,即使是最有想像的作家的能力也顯得微不足道。

死亡的幾個方面讓我感到震驚。其中之一就是這兩個人的雙胞胎這一事實,這種雙重性使他們有了共同的出生日期,現在也有了共同的死亡日期。另一個是男性的突出地位。當紐約的乞丐在異常惡化的情況下死去時,卻看不到彗星;當紐約一家大型醫院的兩名醫生在病情嚴重惡化的情況下去世時,上帝本身就引發了責任問題。這些人真的在看病時,甚至在進行手術時,已經走上了崩潰的道路嗎? (事實證明,情況確實如此。)

難道他們那些博學的同事沒有註意到,即使不是精神上的改變,至少也注意到了他們身上發生的身體變化的明顯跡象嗎? (事實上,紐約醫院已經決定解僱馬庫斯夫婦——但就在他們去世前幾週。)。

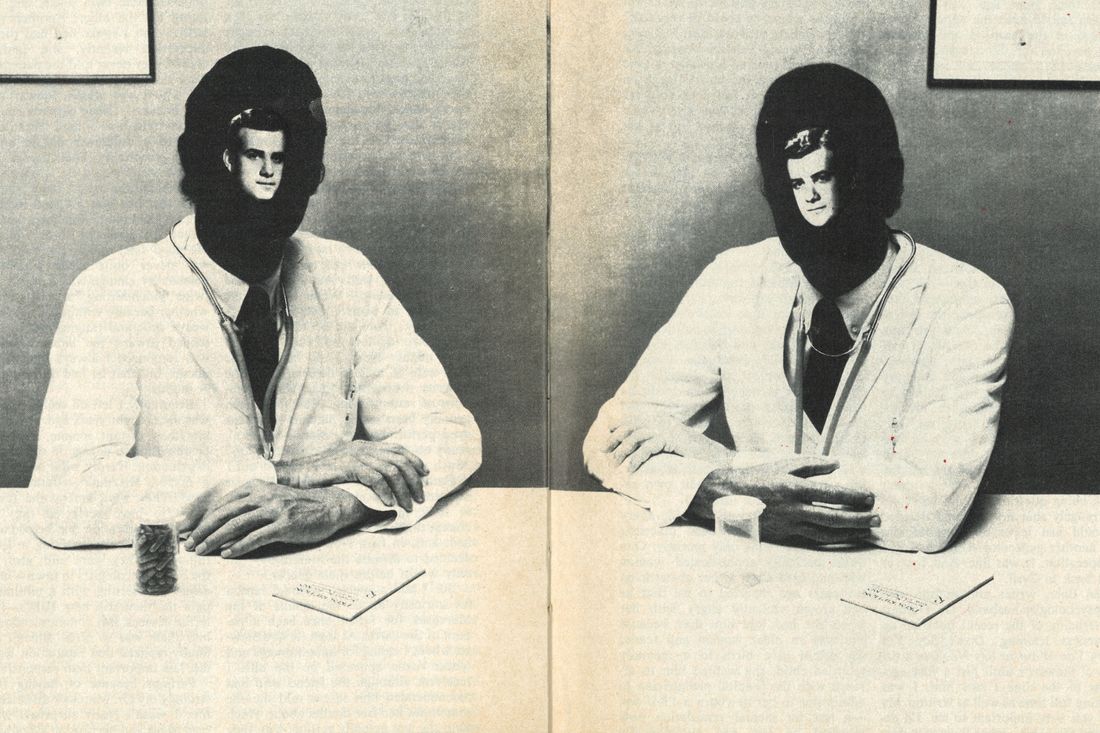

但我對馬庫斯夫婦的死感到好奇有一個特殊的個人原因,因為我曾經是史都華的病人。至少,我打電話預約的是斯圖爾特,他的名字出現在我收到的賬單上,儘管向我推薦他的朋友告訴我,她有時懷疑她實際上得到的是哪一個雙胞胎。是的,他們是如此相似。她確信他們時不時會玩經典的雙胞胎笑話,一個代替另一個。與我交談的另一位女士最近也有同樣的印象,她說:「當然,他們從未告訴患者他們正在這樣做。但我得到了所以我可以分辨哪個是哪個。史都華的脖子更粗。其他患者之所以能分辨雙胞胎,是因為他們發現的差異不是解剖結構上的差異,而是性格上的差異。他們的醫生在一次就診時很友善,但在下一次就診時卻奇怪地難以接近。因此,故事發展為一個是“好雙胞胎”,另一個是“壞雙胞胎”。但對於哪一種是好、哪一種是壞,人們存在著廣泛的分歧。一直以來都不太清楚,性格的改變是雙胞胎互相掐架的結果,還是因為雙胞胎內部都存在著分裂和變化的性格。我傾向於後一種信念,並確信我總是看同一位醫生,但他的情緒越來越陰暗。

最終我不再再見他了。這是大約八年前的事了。我發現他/他們疏遠、疏遠、無法或不願意參與討論或解釋。這幾乎不是人們想要的醫生。他/他們的聲譽很好。他們是少數幾位完善了「荷包手術」的外科醫生之一,這種手術可以幫助那些難以足月胎兒的婦女。據說,他們也是當時鎮上最好的婦科醫生,能夠以最小的疼痛插入當時還新的子宮內避孕器(子宮內避孕器)。但與他/他們的溝通常常很困難,以至於我終於意識到,對我來說,聲譽不如反應重要。

也許是因為感受如此強烈我的馬庫斯博士與生活的距離,當我讀到他和他兄弟的死訊時,我並不感到驚訝。警方最初的反應是他們是自殺協議的受害者。沒有任何跡象表明有人強行進入他們的公寓;任何一方都沒有受到外部暴力的跡象。史都華被發現面朝上倒在地板上,除了襪子外全身赤裸。西里爾被發現穿著短褲,臉朝下躺在一張大雙人床上。史都華比西里爾早幾天去世。沒有任何紙條——通常是自殺的伴隨物——儘管據報了警的建築修理工比爾·特雷爾(Bill Terrell)說,他是第一個進入公寓的人,打字機裡有一張紙,上面寫著名字和西里爾結婚離婚的女人的地址。

比他們的死亡是故意還是意外的問題更神秘的是,原因幾天來死亡人數仍不明。儘管西里爾身高接近六英尺,死時體重剛超過 100 磅,史都華也很憔悴,但兩人都沒有發現嚴重身體疾病的跡象。沒有癌症:沒有心臟病。

最終,法醫進行的廣泛檢查表明,藥物——巴比妥類藥物——導致了他們的死亡,但並不是因為他們突然服用了大量藥物。相反,他們在很長一段時間內服用了大量藥物,當他們停止服用並出現巴比妥戒斷所特有的致命性抽搐時,他們就死了。

要描繪馬爾庫塞家族並不容易。出於顯而易見的原因,親戚們不願談論他們。與西里爾離婚的妻子為他生下了孩子。她對前夫懷有巨大的、深沉的同情心。馬庫斯夫婦的同事和紐約醫院的行政人員甚至更不願意說話,儘管在我所有採訪他們的嘗試都被辯解地拒絕了三週後,時代能夠羞辱他們,最終向媒體發表演說。由於這些困難,我不得不走另一個方向,這讓我更接近解決困擾我的個人問題。

我先去了馬爾庫塞夫婦被發現死亡的那棟大樓。西里爾在那裡——約克大道 1161 號 10H 號公寓——住了大約五年,顯然是從他與妻子和孩子分居之後開始的。史都華在過去幾個月的某個時候搬來和他住在一起。對於門衛和大樓員工來說,這兩位醫生總是顯得冷漠、疏遠,太傲慢,連一句“早上好”,甚至一句“天氣很熱,不是嗎?”都顯得太傲慢了。

因為兩位醫生都避免閒聊。過了一會兒,就沒人跟他們多說話了。因此,在一個星期二,大概是雙胞胎中的第二個去世的星期二,他的兄弟幾天前就去世了,在這棟大樓里工作了25 年的門衛喬治·西奇(George Sich) 看到了雙胞胎中的一個讓大樓生病和耗盡,但不確定如何提供幫助。我們現在知道那是西里爾,雙胞胎靠近大廳偶爾放著包裹的桌子,開始搖搖晃晃。 “我以為他看起來病了,”門衛說,“我以為他要暈倒了,所以我趕緊過去扶他。”但當希奇走到他身邊時,雙胞胎才恢復平衡,語氣冰冷地說。 “我沒事。”

那天在公寓裡,另一個兄弟——史都華——已經死了。他已經成為了長期以來聚集在雙胞胎周圍的碎片和腐爛有機物的另一部分。報紙稱發現屍體的公寓「一片狼藉」。進入房間的大樓工作人員和警察使用了更嚴厲的措辭。在西里爾去世的房間裡,沒有一英寸的地板空間不被垃圾和垃圾覆蓋,不僅是單層,而且幾乎有一英尺半高。床上堆滿了未吃完的電視晚餐和雞骨頭、紙袋和格里斯特德的三明治包裝紙,乾洗店的一堆保鮮膜填滿了一個壁櫥,人類糞便腐爛在一張漂亮的皮革扶手椅上,這種扶手椅有很多。

建築修理工比爾·特雷爾 (Bill Terrell) 說,他從一開始就知道裡面有一具屍體。兩天來,鄰居一直抱怨10H散發出異味。特雷爾說:「我知道這種氣味意味著什麼。你看,我正在戰鬥。真正的衝突。

但特雷爾除了臉上的鼻子之外,還有其他理由懷疑公寓裡有一個死人——或者兩個死人。之前有一次,他被叫去破開 10H 的門。正是他對這事件的敘述,使馬爾庫塞家族的死亡看起來不僅是一場突然而難以解釋的悲劇,而且是一場有著長期、隱藏根源的悲劇。還有一次,大約三年前,特雷爾在附近公寓修理工作的路上經過 10H,突然聽到裡面有嗡嗡聲。聽起來就像電話沒掛一樣。他沒有多想,直到幾個小時後,他有理由再次來到十樓,過了10點,再次聽到嗡嗡聲。這次他按了門鈴,並開始大聲地敲門。特雷爾說,當沒有人回應他的聲音時,他得到了西里爾兄弟史都華的電話號碼,並打了電話給他的辦公室。特雷爾對史都華說:「你哥哥那裡有些不太正經的地方。我認為你的兄弟需要幫助。

接下來發生的事情讓特雷爾感到驚訝和好奇。他說,大家陷入了長時間的沉默。他感覺到史都華正在以某種方式諮詢電波,與他的兄弟交流,因為他很長一段時間沒有說話,然後突然說:「是的,你是對的。他確實需要幫助。我馬上過去。特雷爾當著史都華的面拆開了門鎖。當他們進入公寓時,他們看到西里爾躺在門廳裡不省人事。史都華臉色蒼白。特雷爾說:“給他進行人工呼吸。” 「我不能碰我的兄弟。你就做吧。 「我不能,」特雷爾說。 “你是醫生。你就做吧。

但最終,兩人都沒有這麼做。史都華太震驚了,特雷爾去叫救護車。幾分鐘後就到了,一位衝進來的醫生看到西里爾說:「孩子!他快要受夠了。

我認為,我們內心仍然潛伏著對雙胞胎的某種原始恐懼。它是如此強大,以至於我們已經遠離了那種驅使澳洲原住民在雙胞胎出生時謀殺其中一個甚至全部雙胞胎的迷信,或者驅使一些西非部落不僅殺死雙胞胎嬰兒還殺死婦女的迷信。當雙胞胎在同一天出生時,我們仍然會感到神秘的激動和恐懼——或者更糟選擇死——在同一時間。它在我們心中引起了一種近乎原始的焦慮。如何這會發生嗎?它不能,但它確實如此。 1952 年,這裡發生了這樣的事,當時,在格林威治村的一間公寓裡,兩對古老的雙胞胎姊妹被發現因營養不良而枯萎,但在她們被發現後的幾個小時內,她們就去世了。 1962 年,北卡羅來納州的一家精神病院發生了這樣的事情,一對因精神分裂症住院的雙胞胎兄弟在幾分鐘內被發現死在醫院的不同角落。雙胞胎同時或幾乎同時死亡的情況很少發生,但當它發生時,它似乎是一些神秘的算術命題,遠遠超出了涉及生與死的普通計算。

但有時,馬庫斯夫婦的雙胞胎關係也充滿了幽默感。有一次,當他們在西奈山實習時,他們參加了一場醫院演出,雙胞胎中的一個從舞台左邊走出來,而他的兄弟則從右邊進入舞台,穿著相似,動作相似,真人攝影技巧;它把房子推倒了。但在大多數情況下,圍繞馬庫斯兄弟發生的故事既不幽默,也不關注他們迷人的外表,甚至也不關注他們在 1966 年撰寫的傑出婦科教科書。

即使是最不懂心理學的人也會用來描述馬爾庫塞家族的詞語——比如“遙遠的”、“遙遠的”、“冰冷的”——是精神病學教科書中用來描述精神分裂人格的經典語言。儘管西里爾結婚後幾年前在他的辦公室裡展示了他孩子們的照片,而史都華也以欽佩的方式談論他們的醫生父親,但在他們生命的最後幾年裡,他們似乎感覺與任何人都沒有聯繫,除了,也許,對彼此。他們一直非常親密,在新澤西州巴約訥的青春期和在雪城大學的大學時光,他們有著相同的願望、成就和目標。有時這會給周圍的人帶來痛苦。

一位女性醫生對馬庫斯夫婦記憶猶新,因為他們是醫院的婦科住院醫師,20 年前她在那裡生下了第一個孩子。她對我說:「和馬爾庫塞一家在一起是一次可怕的經歷;有人會用手指檢查我的擴張程度——標準程序,但從來都不是很愉快——然後他會打電話給他的兄弟,讓他也檢查一下。他們這樣做了兩次。兩個人做這件事已經夠痛苦的了。而且沒有必要。我最終不得不讓我丈夫要求他們停止這一切。就好像一個人如果不與他的兄弟分享就無法獲得某種經歷。

同時,兄弟倆似乎也擔心彼此疏遠。或至少史都華擔心疏遠西里爾。一位女士是西里爾的病人,逐漸不喜歡他的性格,但她覺得馬庫斯雙胞胎對那些曾經流產但現在想要生孩子的女性有專業知識。有一次,她向史都華推薦了這樣一位朋友,並向她的朋友解釋說,她確信自己無法忍受西里爾的冷酷舉止。這位朋友打電話給斯圖爾特,說她是西里爾的一位病人推薦給他的。史都華拒絕見她。 「我不能把病人從我兄弟身邊帶走,」他解釋道。女子與他爭論。 “我不是西里爾的病人;我是他的病人。”我的朋友是西里爾的病人,她推薦了你。這位女士回憶說,斯圖爾特“變得中風了,他說他再也見不到我的朋友或我了。”

馬庫斯夫婦似乎在他們的雙胞胎身上找到了特殊性的證明,證明了他們在單身世界中的獨特重要性。有時這種感覺會以嚴厲、殘酷的方式表達出來。我之所以知道這一點,是因為在他們去世的消息公佈前兩週,我碰巧與一位女士進行了一次談話,她正在向我解釋擁有雙胞胎的感受。回想起來,我和阿琳‧格羅斯都覺得不可思議,我和她在一個下雨的周日談論馬庫斯一家,而其中一個人已經奄奄一息了。那天下午,格羅斯夫人對我說:「我不知道我會生雙胞胎。儘管如此,我還是懷疑這一點。我先生的家庭和我自己的家庭都有雙胞胎。但沒有人相信我。產科醫生——馬庫斯醫生——當然沒有。有一次我去拜訪他時,我告訴他我可能懷的是雙胞胎,他變得古怪、充滿仇恨和冷漠。我永遠不會忘記它。他盯著我說:『你們孕婦都一樣。僅僅因為你吃得過多而發胖,你就認為你會生雙胞胎。他用如此輕蔑的語氣對我說。就好像我說我以為我會擁有彌賽亞,好像生下雙胞胎對我這樣的人來說太特別了。這很有趣,因為他是雙胞胎。

所有這些敘述中都出現了一種人格的本質,無論它們是關於雙胞胎的親密關係、他們對雙胞胎的感受或是他們對彼此的敬畏。他們常對女病人充滿敵意,甚至傷害他們。奇怪的是,鑑於她們最終的憔悴狀況,她們似乎經常因為自己的體重而侮辱女性。生下雙胞胎的婦女被告知她很胖;儘管如此,她當時心情沉重,覺得這種侮辱雖然殘酷,但也是公正的。但另一位身高 5 英尺 8 英寸、懷孕末期體重為 155 磅(僅比正常體重增加 20 磅)的女性被西里爾告知,“你肥胖得令人作嘔。”

患者對馬庫斯夫婦的描述中還有另一個共同點。這是他們無法容忍分歧。每當他們受到詢問時,他們似乎都會變得偏執和憤怒。與我交談的一位女士講述了三年前西里爾安排進行手術的痛苦故事,結果他未能如期赴約。當她接到他的電話時,她正在醫院裡,正在為手術做準備。他用平常的語氣向她解釋說,手術必須推遲到下午,因為現在使用手術室的醫生遲到了。女子接受了這個解釋。下午到了,護士們再次開始為她做準備,西里爾·馬庫斯醫生再次打電話。他再次關切地解釋說他無法進行手術,這仍然是合理的。他會在第二天早上做這件事。當他第三次打電話給她時——第二天早上——他突然宣布他決定推遲手術並進行活檢。 「這就是奇怪的地方,」女人說。 「我以前一直覺得他令人愉快、友善。當他告訴我——後來又告訴我的丈夫——他現在決定對我做一些不同的事情而不是手術時,我們覺得我們當然有權知道他為什麼改變主意。但當我們開始詢問他時,他就勃然大怒,變得過度緊張。他無法忍受被質疑。他說話的方式很奇怪,我先生決定我應該離開醫院去找另一位婦科醫生。我做到了。我做了手術。很好。我再也沒有回到西里爾身邊。

讓·貝爾 (Jean Baer) 是作家兼作家,與她的心理學家丈夫赫伯特·芬斯特海姆 (Herbert Fensterheim) 博士合著了最近出版的關於自信訓練的書當你想說“不”時,不要說“是”直到一年前,他還是史都華的病人。 「我見到他的大部分時間,我都在全職工作和寫作。我的時間對我來說非常重要。我養成了一個習慣——當涉及到醫生和牙醫時——總是在從家裡出發去預約之前打電話給他們的辦公室,只是為了確保他們沒有遲到。有幾次,當我在與馬庫斯預約之前打電話時,那裡的秘書會告訴我,“是的,他 15 分鐘後就有空”,所以我會離開辦公室,站起來,但當我到了,他就不見蹤影了。而且秘書也沒有犯錯。我看得出來她很尷尬。她不知道他在哪裡。她剛被告知要這樣接電話。我必須等待,最終他會出現。但更糟的是,有一次我在緊急情況下需要他,秘書告訴我他從來沒有留下可以聯繫到他的電話號碼。

儘管有這些挑釁,貝爾女士仍繼續與史都華馬庫斯見面。有一次,就在她要出發去度假之前,史都華未能兌現見她的承諾,而西里爾則在電話中向她猛烈抨擊,之後她甚至繼續與他見面。

「我只想知道史都華在我離開之前是否能見到我,如果不能的話,我該如何解決我遇到的某個問題。西里爾開始尖叫。我是說尖叫。我這輩子從來沒有人這樣對我說過話。

根據我自己的經驗,除了醫學之外,我幾乎沒有其他職業可以長期容忍爆炸性的、偏執的、奇怪的行為。在辦公室裡、在商店裡,甚至在政治生活中,都有製衡和互動,最終起到告知、保護和勸阻公眾的作用。但在醫學領域卻並非如此,因為其私人診所保密且醫生不願批評同行。當然,病人可以離開醫生。但他們幾乎無法向其他不那麼警惕的患者傳達他們自己的經歷可能揭示的訊息。

貝爾女士描述的那種令人興奮、憤怒的行為也不是最近才在雙胞胎身上出現的。一位醫學水平很高的女士十年前請西里爾擔任她的產科醫生,她向我報告說,當她告訴他這一點時,他對她非常生氣,因為她是一位年長的婦女,擔心她可能會生出一個智力遲鈍的孩子,她希望他與醫院的兒科醫生安排對她的新生兒進行PKU 測試——現在法律要求進行智力低下測試,並自動對所有在紐約州出生的嬰兒進行測試。然而,當時該測試尚未成為法律,西里爾·馬庫斯對這項要求感到憤怒。他告訴那位女士這個想法很荒謬,他甚至沒有為自己的孩子做過測試,而且她的要求太高了。在她分娩前不久,測試確實成為標準程序,但是,如果有什麼不同的話,這讓西里爾對她更加憤怒和敵意。

他們的同事呢?雖然他們的言論不如病人自由,但他們也暴露了醫生的陰暗面。紐約醫院著名婦科醫生、馬庫斯夫婦的長期同事邁倫·布赫曼 (Myron Buchman) 醫生說:“沒有人真正了解他們。”與我交談過的紐約醫院的另一位醫生說:「沒有人對他們的死亡感到震驚。他們是孤立的,總是獨來獨往。第三位婦科醫生史丹利‧伯恩鮑姆(Stanley Birnbaum) 博士說:「醫院裡沒有一個人對他們真正友好,」他解釋道,「不知何故,每個人都覺得自己病了,但他們的病的性質是什麼(如果有的話)” ,我不知道。”

總的來說,馬庫斯夫婦的形像是兩個男人在極度巴比妥成癮和最終死亡之前都有共同的心理障礙。同卵雙胞胎具有共同的心理特徵和能力以及身體相似性是很常見的。因此,我們有很多雙胞胎,他們進入相同的專業領域,並取得了幾乎同樣的顯赫地位——劇作家安東尼和彼得·謝弗,畫家拉斐爾和摩西·索耶,醫生艾倫和曼弗雷德·古特馬赫。同卵雙胞胎往往在智商、數學能力、音樂天賦、自信程度,甚至精神疾病及其發展速度等方面都很相似——即使是在不同的家庭和經濟環境中長大。他們患這種疾病的幾率並不比其他人群高,但當雙胞胎中的一個患有精神疾病時,另一個患上這種疾病的風險就非常高。這方面的例證是如此引人注目和令人信服,以至於雙胞胎研究已成為精神病學日益增長的信念的支柱,即精神分裂症和躁鬱症等精神疾病是透過基因傳播的。

因此,我們可以假設,馬爾庫斯夫婦都因同一種精神疾病而以相同的速度惡化。也沒有必要——甚至也不明智——去問“是什麼讓他們死了?”如果問題的意思是「誰幹的?什麼女人或男人?什麼失望?多年來,兄弟倆一直孤僻、孤立、多疑。在某些時候,他們透過尋求巴比妥類藥物帶來的更多的退縮和夢遊來加強他們的孤立,最終他們選擇了——或者只是因為藥物變得太弱而無法再服用,從而避免了——最終的墳墓夢遊。他們的故事講述了兩個人慢慢摸索走向死亡的故事,而他們與人之間的聯繫卻很脆弱——而這種聯繫畢竟就是生命。

因此,去年的某一天,在手術室裡,馬庫斯家族的一位成員從病人身上取下麻醉面罩,戴在自己的臉上,渴望失去意識和滅絕。正是出於這個原因以及其他類似的原因,許多認識馬庫斯兄弟的人表示,他們對兄弟倆的死並不感到驚訝,甚至似乎已經預料到了這一點。但為什麼他們不說出自己的懷疑,並在鎮上大肆宣揚呢?為什麼紐約醫院等了這麼久才開始將這對雙胞胎送出院,而多年前,這對兄弟就已經向病人表現出了危險的情緒變化和冷漠的跡象?

這些天,我發現我對馬庫斯夫婦的所有同事都感到失望,他們知道這對雙胞胎有多病和不可靠,但他們認為出於醫療團結和對陷入困境的同齡人的自私同情,有必要保持沉默——甚至在痛苦的結局之後。我發現我一直在問自己,那個麻醉面罩被拿掉的女人是誰?可能是我或你。