當簡·吉布森意識到自己涉嫌說謊時,她已經在撒謊了。丹齊·希南最新小說的主角,彩色電視,一直和一位名叫漢普頓·福特的電視大人物坐在會議室裡,讓他認為她是一位有成就的作家和正教授,準備放棄書籍而轉向電視——而事實上,她是一位曾經的小說家,最近被拒絕了第二本書和一份未終身教職的工作。她正在向他推薦一部連續劇:“一部關於一個古怪但可愛的黑白混血兒家庭的喜劇。” 「黑白混血兒」是她比較喜歡用的字眼來稱呼自己。她準備捍衛自己的想法。但漢普頓是黑人,正忙著研究她的臉。 “你的數字具體是多少?例如,百分比?他盯著她問。然後他進一步問道:“你有一張全家福嗎?”

當然,簡的錢包裡有一個。她經常被誤認為是白人,以至於她生活在一種警惕的狀態中,隨時準備放棄她的真誠。儘管她從來沒有直接這麼說過,但我們感覺到,對她來說,被人以錯誤的方式看待會重新打開傷口——塞納寫道,這就是為什麼像她這樣的人把家庭照片放在手邊,「就像黃色的星星一樣」。

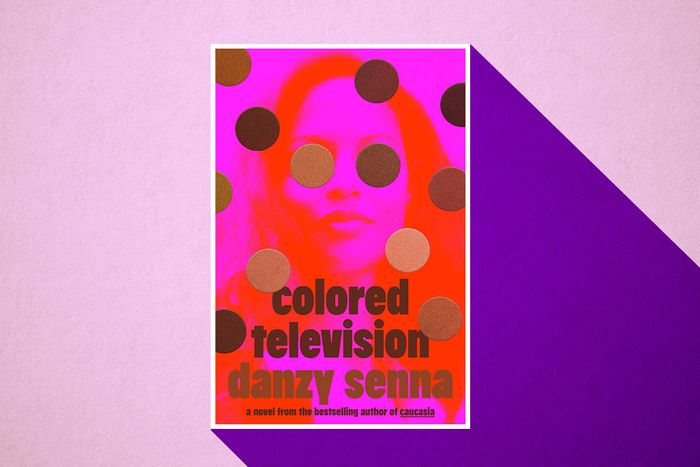

這並不是賽納第一次遭遇混血神經症。 (對我們中的一些人來說,這是一個終生的項目。)彩色電視這是她的第四部小說,講述了一個與簡長相相似、憂心忡忡的女人的故事。簡是典型的塞納主角,她是一位淺膚色的混血黑人女性,必須努力工作才能讓別人以她看待自己的方式看待她。賽納女人有點失落,有點憤怒,而且往往是個騙子。在她的小說中,塞納使用的謊言就像啟動液一樣:直到主角開始欺騙時,這些情節才會改變。

在彩色電視,謊言是從拒絕簡的書開始的。缺乏安全感且注重地位的簡透過將她遇到的每個人(尤其是她羨慕的人)歸入不同類型來中和她的世界。她和丈夫萊尼將這款遊戲稱為「取證」:漢普頓的漂亮助手?她只不過是一位尼日利亞裔美國公主。簡的富有的製片朋友布雷特和簡一樣混血,但屬於“泰格·伍茲無知派”。對簡來說,最糟糕的事情就是“被消滅”,這個詞在本書中出現的次數比你想像的要多。你能成為的最好的事情就是成為一個富有的黑人藝術家。故事開始時,她和萊尼正在扮演後者。他們和兩個年幼的孩子正在為布雷特看家,布雷特要去澳洲進行為期一個月的旅行。撇開信用卡刷爆不談,這個家庭的一切都很順利——特別是因為簡終於完成了她花了十年時間寫的史詩般的二年級小說。萊尼稱之為“黑白混血兒”戰爭與和平」。簡認為這可能是她的代表作。可悲的是,她的經紀人和編輯都不同意。當他們告訴她這本書不好時,簡非常沮喪,決定賣掉。她虛張聲勢地參加了與布雷特的電視經紀人的會面,並開始進入這個行業,同時向萊尼假裝她只是為了「研究」而參加會議。她撒謊得太厲害,以至於沒有註意到自己也被騙了。

塞納在 1998 年的首秀中首次探索了謊言生活高加索,設定於 20 世紀 70 年代鬆散(非常鬆散)的靈感她自己在波士頓長大的童年。在高加索年輕的主角伯蒂李之所以撒謊,是因為她別無選擇:在她的民權活動家父母陷入困境後,她的黑人父親帶著她膚色較深的妹妹離開,而她的白人母親則將蒼白皮膚的伯蒂推入地下。在逃亡過程中,伯蒂被迫冒充白人,這在多年來被教導要為自己的黑人身份感到自豪之後,這是一個重大創傷。塞納向我們展示了比錯誤分類更大的痛苦。這是關於她失去父親和妹妹,以及她對父母的判斷失去信心的故事。書中的世界是如此精確,你永遠不會懷疑其中的賭注。個人和政治緊密地結合在一起,令人滿意。

情況並非如此彩色電視,一本想諷刺卻又無法決定自己生活在一個什麼樣的世界的書。雖然她上一部小說的情節,2017年新人,常常讓人感覺它脫離了作者的控制,它所描繪的時刻是精確的。塞納以 90 年代為背景,以她曾經所在的布魯克林社區為背景,將其描繪成一個自以為是、多元文化的格林堡幻想。她的主角是一位 20 多歲的淺膚色人,她對她遇到的一位深色膚色的詩人著迷,部分原因是他像徵著她從小到大理想化的老派黑人。彩色電視對於誰是敵人更加困惑。小說只對更廣泛的反黑人行為進行了簡短的提及——這一點主要是萊尼所注意到的,他因此渴望離開美國——小說理所當然地認為簡相信混血黑人遭受著特殊的邊緣化。

彷彿為了證明簡所面對的是什麼,塞納在書中散佈了簡查閱的 20 世紀 50 年代種族主義社會學研究中的段落:“我們在美國黑白混血兒身上發現了多麼痛苦的形像啊!”它的白人作者高喊道,他宣稱這個人物“永遠是一個不可知的生物,無法描述、可疑、神秘和不潔。”這些內容與小說的當今時代沒有太大聯繫,小說將房地產和文化產品視為衡量地位的最佳方式。它的評估感覺奇怪地不合時宜。當簡告訴漢普頓·福特時,「黑白混血兒就像種族中的酷兒。您可能已經注意到,就像電影中的同性戀角色一樣,他們總是自殺。黑白混血兒也是如此。這種誇張的說法正值憤世嫉俗的「打勾」盛行之際,這意味著該國的每個權力中心都渴望提拔(淺膚色、行為良好的)有色人種,以此作為獲得DEI 蛋糕並以種族主義方式吃掉它的一種方式。確實,現在是變白的最佳時機。人們會認為塞納知道這一點。她以前似乎不害怕自己受到牽連。早在 1998 年,在沙龍的一篇文章中,題為“黑白混血千禧年”她寫道:“純種(至少是黑人)已經過時,雜交正在流行。”彩色電視相較之下,讀起來就像一篇關於「為什麼代表性很重要」的論文。

不過,誰在乎主角是煩人、自私還是錯誤呢?只要旅途充滿汽油,我們是否喜歡她並不重要。有時塞納會記得這一點。最好的場景是簡和漢普頓·福特吐口水,扯出奇聞趣事的情節——如果,呃,角色們開始租借黑人朋友服務怎麼辦? - 並回應他對混血卡戴珊孩子的咆哮。在漢普頓,肯亞·巴里斯(Kenya Barris)類型的受過輕微折磨的人在《塞納》中,塞納找到了一個強有力的工具來表達她的痴迷:與一位黑人女性結婚後,他無法克服他們的女兒是一個滿臉雀斑的紅髮的事實。另一邊是簡的丈夫萊尼,他是本書的道德指南針。對地位追求者持懷疑態度,沉迷於自己的工作(與塞納現實生活中的丈夫、作家同事有一點相似)珀西瓦爾·埃弗雷特),他可能是簡唯一尊敬的人。他也愛她,為她騰出空間;他默許了布雷特的看家工作,因為他希望這能讓她開心。 「簡不想錯過假裝他們是住在山裡的富有的黑人藝術家的機會,」塞納寫道。 「她今年就決定成為那對夫婦。她想要它,萊尼知道她有多想要它。

這本書語無倫次,因為塞娜無法決定她希望我們多麼認真地對待它。鬧劇的所有要素都在那裡,從目光狹隘的女主角到腦死的好萊塢宣傳語的美味可能性。彩色電視但仍然無法真正獲得那種樂趣。塞納過度為簡辯護,對這個角色早年的孤獨和童年時期的創傷進行了反擊,她在破產和尖刻的波西米亞父母之間度過了痛苦的時光。在簡處理女兒對生日禮物感到失望的場景中,塞納這樣描述簡自己的生活:「她的父母也受過過多的教育,但工資卻很低——這是最糟糕的組合……他們選擇了詩歌而不是利潤。我們應該明白簡注定要重複這件事,即使我們認為「注定」這個詞太強烈了。她最擔心的似乎是她的孩子將不得不去一所不夠豪華的公立學校。

Jane 的演講引人注目是有原因的:Senna 非常善於提出概念。唯一的問題是她不知道該把它們帶到哪裡。新人最終以令人困惑的升級告終。彩色電視以永遠幸福的尾聲結束。隨著情節的發展趨於平穩,謊言的逐漸減少,簡的墮落對讀者來說也是一種墮落。儘管塞納受到了很多蔑視——對於出版業、好萊塢、洛杉磯白人母親——但這種蔑視太分散,無法說明問題。這本小說讀起來就像一場長期的壓力夢。當簡的經紀人和編輯拒絕她的小說時,經紀人給出了這樣的理由:“我們都覺得你再次寫關於種族的文章對自己不利——你知道,寫整個混血的事情。”然而我們卻在這裡,閱讀塞納的另一本關於整個混血事件的小說。這足以讓這位神經質的混血作家發揮自己的一點取證能力:簡聽起來很像不太成功的丹齊·塞納。