我在 1995 年的一次聚會上認識了安迪。碰巧的是,共同的朋友聽到了描述在太平洋的某個地方劇作家地平線上的一部關於二戰的同性戀水手劇,他為自己搶到了額外的票,所以直到幾週後我才和安迪出去,然後只去看電影。但在接下來的 21 年裡,我們一起看了超過 1,000 場演出。我的工作常常是去看他們,但無論如何我們可能都會去,或盡可能多去探望他們。不僅僅是為了娛樂或豐富;天知道,這些都是參差不齊的。但在世界上所有人們可以在公共場合分享重要經歷的地方——音樂廳、自然紀念碑、政治集會——紐約的劇院是唯一一個能讓我們作為某一年份的同性戀者感到完全舒適的地方。手牽著手。劇院的觀眾規模相對較小且相當同質,對我們來說一直是一個安全的空間,最安全的空間。

但應該是這樣嗎?

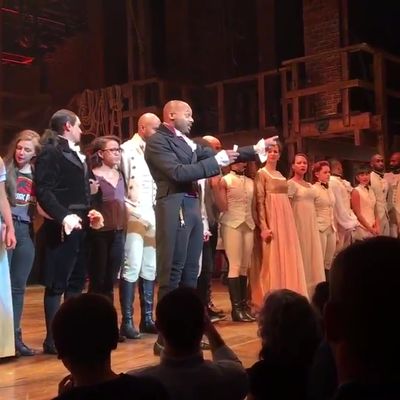

偉大的舞台導演彼得布魯克 (Peter Brook) 並沒有為他 1968 年出版的關於戲劇的書命名安全空間。他給它取了個標題空曠的空間,他寫道,因為空虛是戲劇發生所需要的一切。不言而喻的推論是,任何不必要的東西帶入劇院都會影響那裡正在上演的戲劇。我週末思考這個問題的部分原因是我最近去過一些非常空曠的地方;百老匯的化身娜塔莎、皮埃爾和 1812 年的大彗星那一周前開業帝國充滿了沙皇華麗媚俗的寶藏。 (托爾斯泰也在其中的某個地方。)我還因為週五晚上的漢米爾彭斯/特朗皮爾頓的混亂而想到了布魯克,毫無疑問,你知道,副總統當選人參加了熱門節目漢密爾頓和他的家人。在那裡,他遭到了觀眾的噓聲和其他人的歡呼,然後在離開時至少聽到了當晚伯爾布蘭登·維克多·迪克森的謝幕演講的一部分。非常恭敬的一分鐘演講由林-曼努爾·米蘭達(Lin-Manuel Miranda)撰寫的《彭斯》對彭斯表示歡迎,但也表達了許多左翼人士(當然還有所有演員)對即將到來的政府的擔憂,他將成為其中的關鍵人物。

這是一個非常奇怪的事件轉變,不僅僅是因為劇院很少侵入藝術頁面和聊天室之外的更廣泛的公共領域。同樣奇怪的是,彭斯的來訪和演員們對此的反應完全翻轉了通常盛行的「空虛」的兩極。漢密爾頓事實上,在百老匯和大多數美國劇院都是如此。這些場館很少是真正「空」的,因為大多數買票的人帶著完全成型的想法到達,然後得到他們所遇到的戲劇的認可。作品可能在美學上具有挑戰性,但對於付費觀眾來說,很少有政治上的挑戰。 (如果紐約有一家劇院定期上演右翼戲劇,你會訂閱嗎?) 空曠的空間,當它是一個商業空間時,通常充滿了先入之見,以至於它實際上是一個封閉的空間,迴聲室,對於放大和士氣有用,對於爭論毫無用處。

這個案例有所不同。這位反動政客——無論怎樣形容他作為印第安納州州長的怪誕記錄都不過分——至少足夠長的時間拋開他的封閉思想,不帶先入為主地進入理查德·羅傑斯劇院,觀看一場眾所周知的支持(和體現)包容和接受的自由主義理想。 (他後來說他認為這很棒。 )與此同時,演員們覺得有必要將外部事物——他們可以理解的恐懼——帶入這個空間。彭斯的出現在理論上應該是無關緊要的,但它改變了人群對許多時刻的反應,包括節目中對移民的明確支持;因此,它成為當晚的中心戲劇。

如果川普沒有像往常一樣將自己插入到故事情節中,他似乎誤解了所發生的事情,但無論如何卻以強烈的憤怒回應,我們可能有時間考慮這種奇怪情況的希望含義。他在推特上寫道:“劇院必須永遠是一個安全和特別的地方”,然後要求演員們為侮辱他的準副總統而道歉。這似乎標誌著他的追隨者允許在文化戰爭中開闢一條新戰線,在這場戰爭中,劇院被定義為一個需要刺破其優越感的精英機構。不管是演員陣容漢密爾頓幾乎完全是非白人,而當晚的漢密爾頓哈維爾·穆尼奧斯是一位愛滋病毒陽性的西班牙裔男同性戀者。 (我想現在這已經是精英了。)無論如何,川普尼克們沒多久就對狗哨做出了回應。第二天晚上,在該節目的芝加哥公司的表演中,川普支持者用他自己的即興說唱打斷了歌曲“親愛的狄奧多西婭”。 「我們贏了!你輸了!克服它吧!去你的!"

這就是戲劇性的弔詭:空曠的空間與安全的空間。是哪一個?衝突之地還是避難所?

選舉後的幾天裡,許多紐約人將川普的勝利比作 9 月 11 日的襲擊,因為這兩起事件都粉碎了基本的安全假設。我的反應,以及我採訪過的一些男同性戀者的反應,都讓人回想起同樣的主題。川普的非理性爆發和無政府主義傾向,他的咆哮和模糊威脅的詞彙,讓我立刻想起了我童年時在學校經常遭受心理和身體欺凌的歲月。當時我夠清楚地認識到,我只是孩子們普遍敵意的一個方便的出口,這些孩子大多比我沒有特權,因為我有著紮實的中產階級生活和前景。但隨著這些綽號從“混蛋”演變為“基克”,再到“基佬”,我也開始覺得那些欺負我的人的工作做得越來越好了。另外:對於像我這樣的孩子來說,有沒有比從後面把我們撞倒從而散落我們的書更合適的策略呢?該場景過於熟悉(重溫該劇的任何一集)高興)並沒有減弱其將敵意與教育連結的力量。

還有去劇院;如果你把受欺負的男孩從戲劇俱樂部帶走,那麼你就只剩下女孩了。 (就連米蘭達,雖然是異性戀,卻在學校裡被一個同學欺負,這位同學後來成為成功的說唱歌手不朽之術。) 怪異和受損,怪胎和精怪:來歌舞表演吧,老朋友!但如果說儲物櫃撞擊造成的瘀傷幾乎是進入的標誌,那麼在我的學校,更重要的是禮堂,我們放學後和周末排練的地方,是一個沒有惡霸願意進入的地方。在高中的幾年裡,導演了像這樣的鎮痛中庸劇奇怪的一對和你是個好人查理布朗,我甚至有鑰匙。我讓人們進來,也可以把人拒於門外。

難怪我們這些第一次來到劇院作為一個安全空間的人會本能地想要保持這種狀態。隨著芝加哥事件的發生,人們開始感覺到惡霸已經闖入。人們會打擾,劇院希望在塑造或抵制川普時代方面發揮什麼作用?所以邀請彭斯回來,帶他去林恩諾蒂奇家汗當你在做的時候。把班農帶到紫色。也許是一場特別的日場演出假聲對於惡霸? (想想看,川普很可能會喜歡娜塔莎、皮埃爾、(即使只是出於對獨裁者的懷舊之情。)但也要繼續發表那些謝幕演說。安全的空間適合牽手,但需要開放的空間來舉起雙手。我們不再在戲劇社了。