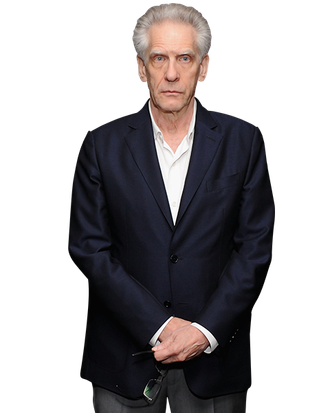

大衛‧柯南伯格寫了一本小說,這應該不會令任何人感到驚訝。幾十年來,他一直在改編文學作品——既有「困難」的經典作品,也有低俗的通俗作品。然而,令人驚訝的是寫那本小說花了多長時間。正如柯南伯格向我們解釋的那樣,他希望這樣做的時間甚至比他拍電影的時間還要長。和已消耗今天出版的《柯南伯格式的野獸》確實是一部柯南伯格式的野獸,將他對許多主題的痴迷與密集、曲折、半開玩笑的體裁敘事融合在一起。這是兩個攝影記者的故事,他們捲入了一個錯綜複雜的謎團,涉及一對法國哲學家夫婦,他們的婚姻可能會也可能不會以同類相食和謀殺告終。柯南伯格精心編織的網路涉及網路、性角色扮演、截肢、學術界的危險、可怕的科學研究、北韓和坎城影展等等。這位導演兼小說家處女作最近向我們講述了這些年來寫小說的經歷、他對這本書的靈感,當然還有他與科技的關係。

寫小說的紀律與製作電影,或者更具體地說,寫劇本的紀律有何不同?

好吧,我們來談談寫作部分。劇本寫作是一種完全不同的形式,對我來說與寫小說的經驗幾乎沒有關聯。 [劇本]是一種奇怪的、混雜的、混合的寫作形式,因為基本上你是在創建一個模板,讓很多人來實現它,而在小說中,你必須在那裡實現它現場。所以,對我來說,寫小說更像導演,而不是寫劇本,因為你要選角、做燈光、做服裝、做場景。當你作為導演拍電影時,所有這些事情都是由其他人完成的。

對於劇本,你會不斷分心,因為你總是在與製片人交談,並且你在考慮演員,而對於小說,它是如此個人、親密和孤獨。完全不同的經歷,你真的要為自己的紀律負責。我發現自己正在和作家朋友布魯斯·瓦格納(Bruce Wagner)交談,以了解我做得是否正確。我會說:「這正常嗎?你就是這樣做的嗎?因為這是一種奇怪的創造性行為。

您一直想寫小說嗎?

僅持續約50年。我一直以為我會成為小說家。這就是我最初的創作野心。我的父親是一名作家,我常常在他的 IBM 電動車的轟鳴聲中入睡,當我 16 歲時,我向奇幻與科幻小說雜誌,這是我當時最喜歡的雜誌之一,我收到了一張非常漂亮的拒絕單,上面寫著:「這已經非常接近了。我們希望看到更多。不知何故,我再也沒有寄過更多的東西。

這些年來,你寫過小說嗎?你自己寫過短篇小說或其他什麼嗎?

我會寫原創劇本——這就是我寫作的方向。我想我最後一次嘗試寫一些散文、小說可能是在 1971 年左右,當時我在法國南部生活了一年,並進行了最後一次嘗試,但後來我的電影製作生涯開始起飛了。

寫作的體驗是否不同這次與很多年前相比?

這對我來說幾乎不可能記住,因為從那時起我就成為了編劇意義上的專業作家。當我還是個孩子的時候,我深受納博科夫、威廉·巴勒斯和其他一些作家的影響,所以我經常寫出他們的模仿作品。而現在,在這個年紀,我覺得有點擺脫了這些影響。我並沒有因為其他作家的存在而感到壓抑,而且我真的準備好找出我自己的寫作聲音比任何其他聲音都清晰的地方。

也許這是你無法判斷的,但我覺得我應該問:你覺得你的寫作聲音是什麼?

我實在無法形容它。我只能透過說「就是這裡」來證明這一點。一位經常寫書的作家談到「我的密集、貴族式的散文」。我想,現在這將成為我的座右銘,我喜歡這樣。厚重的貴族散文。但你是否同意這一點,誰知道呢?對於任何閱讀它的人來說,它都是主觀的,我已經將它描述為從平淡、臨床到手提鑽的各種內容。我不知道怎麼可能既是這些東西,又是厚重和貴族,所以我願意讓別人描述我的聲音,因為,在某種程度上,這就像要求一個歌劇演員描述他自己的聲音。他會怎麼做呢?

當我讀這本書的時候,我被書中人物說話的直接方式所震驚。他們願意討論高尚的哲學思想,甚至對符號之類的事物發表評論。我一直在心裡想著,他寫這本書的時候一定感到非常自由,因為在電影中,你總是聽到人們試圖隱藏意義,總是試圖創造潛台詞,我覺得你終於在一個人們可以直接說出他們所想的媒介中工作了。

你是絕對正確的,你是絕對正確的。用這種媒介寫作是非常自由的,因為它不僅更親密,而且更自由地四處走動。這真的就像擺脫了束縛衣一樣。劇本是一種非常有限和嚴格的形式,雖然電影有很多種,也有實驗電影,但如果你製作一部耗資數百萬美元的電影,你就有很多限制,即使你沒有意識到它們,你卻在意它們。而且這種形式不適合內部討論。

已消耗實際上感覺它很可能成為你的電影之一。我的意思是,你會考慮拍攝它嗎?

起初我想,我當然想把自己的小說拍成電影,因為有多少導演有機會這樣做,或者有多少小說家有機會這樣做?我之前合作過的五位製片人都告訴我,“我們想和你一起拍一部電影。”但後來我意識到,實際上,這是我世界上最不想做的事情,因為它感覺很完整。我覺得我已經做過了,而且我認為再做一次對我來說實際上會有點無聊。這讓我很驚訝。我沒想到我自己會有這樣的反應。我並不覺得這部小說需要一部電影來驗證、實現或完成等等。所以我現在的處境是——儘管我真的懷疑這會發生——但如果其他導演想要這樣做,我會把權利賣給他們。

對坎城影展評審團審議後台的生動描述給我留下了深刻的印象。 1999 年您曾擔任評審團主席,是嗎?

是的,沒錯。

您是否借鏡了現實生活中的經驗?我記得你的評審年似乎有些爭議。

這是非常有爭議的,非常有爭議的,當你在那裡時,你會聽到許多其他年份的有爭議和瘋狂的故事。

這裡有一條切線。那一年,如果我沒記錯的話,你們把金棕櫚獎頒給了達內兄弟,並把獎項頒給了布魯諾·杜蒙,當時沒有人聽說過他。歷史證明你們是對的。

我思考卡斯特羅的話。他說:“歷史將會赦免我。”我不知道這對卡斯特羅是否有效,但我認為這對我和我的陪審團都有效。當然,達內家族最終再次贏得了棕櫚獎。我們頒發獎項的演員也贏得了其他獎項,所以這就是政治。其中一部分是記者。他們喜歡表現出對陪審團發生的事情有內部了解,他們甚至每天都有“誰的賭注上升或下降”,“誰會贏得棕櫚樹”等等,但他們完全是猜測是因為他們實際上與陪審團沒有任何联系,而且每個人對此都非常嚴格。所以他們只是在彌補。那一年,他們決定佩德羅·阿莫多瓦的電影,關於我母親的一切,肯定會贏得金棕櫚,然後突然之間,這部沒人聽說過的小電影,羅塞塔,是影展最後放映的影片,所以很多記者其實沒去看,突然贏了。實在是讓他們措手不及。這讓他們發瘋了。

但我們沒有玩政治。我們只是以非常誠實的方式非常直接地回應電影,並以非常開放、誠實的方式討論它們。我們的陪審團告訴我們——上帝,我真的瘋了——投票給了羅塞塔這是棕櫚獎史上最快的投票,因為每個人都說:「是的,羅塞塔就是那個。我們評審團的每一位成員。沒有人提出另一個方案來代替。所以,再一次,沒有政治。他們想假裝我強迫評審團做出這個決定,是為了惹惱我的其他同代人,比如佩德羅、吉姆·賈木許、約翰·塞爾斯以及其他在那裡拍過電影的人,但那不是我。我只有一票,你知道嗎?因此,實際發生的事情和媒體報道的事情之間確實存在脫節,但這就是坎城影展。它總是非常非常政治化,不僅法國人非常政治化,而且法國電影政治更加複雜和神秘。

是的,嗯,這很有趣,因為我還記得當時的想法,好吧,他是柯南伯格,我確信他是個真正的虐待狂,所以我確信他強迫人們做事。

你知道,認識我的人都知道這與事實相差甚遠。在這方面我是非常加拿大人,非常自願的。有些陪審員,有些總統非常專橫,試圖支配並試圖左右別人。我知道這是事實,我可以說出一些名字。但事實上,我從來沒有對一部電影發表過自己的看法,直到每個人都發表了自己的看法,所以他們根本不會受到我的影響。人們認為,哦,霍利·亨特和傑夫·高布倫必須與大衛合作,所以他一定讓他們進入陪審團,以便左右每個人。嗯,當然,他們被選中與我無關。這完全取決於電影節委員會。在宣布之前我不知道這會發生,認識傑夫和霍莉的人都會知道我無法強迫他們做任何事。我的意思是,他們是非常有主見的人,他們對事情有自己的看法。他們投票支持羅塞塔完全出於自己的意願。如果我願意的話,我也無法影響他們。

顯然,您在整個工作中一直在探討技術主題及其與自我的關係。讀這本書時,我對你對當今技術的精通感到震驚,我一直在想,大衛柯南伯格這個人與科技的關係是怎麼樣的?

好吧,你就在那裡。我的意思是,書上寫的是什麼。我不需要為此做任何研究。我一直是個技術極客,正如我提到的我父親在加拿大擁有第一台IBM Selectric 一樣,那是一個革命性的設備,因為你可以在歷史上第一次用一個小球改變打字機的字體你改變了。我迫不及待地希望文字處理取代打字機,我迫不及待地希望數位電影和數位聲音。就我而言,很明顯他們在各方面都好得多。我對那種舊技術沒有懷舊之情。我的意思是,有一些輕微的懷舊之情,但還沒有達到我想再次使用它的程度。所以我就在那裡。我收到 iPhone 6 Plus 的訂單了。我正在追蹤它,因為它來自中國。我喜歡這項技術,我對它感到有趣,我對它感興趣,我欣賞它所蘊含的創造力,我一直認為技術是神經系統和大腦的延伸,對於其中好的和壞的部分。所以我們製造了最醜陋的戰爭機器,但我們也製造了最美麗的物品。這是我們是誰的真實反映。現在,在 50 年代,科幻小說經常將技術描述為不人道和非人性化,但我從來不相信這一點。我想,不,等一下。我們製造了這些東西,它來自我們,你知道嗎?

我想問一下通往星星的地圖。這部電影的有趣程度讓我感到非常震驚。人們總是認為你是一個非常嚴肅的人,製作了關於非常嚴肅主題的非常嚴肅的電影。但兩者已消耗和星星的地圖,在那之前,大都會,我記得當時想,這些對我來說就像喜劇。

他們完全是。在戛納,有人問:“你考慮過拍喜劇嗎?”我說:“我什麼也沒做。”也許這不是喜劇的傳統定義,喜劇以一種感覺良好的方式結束,但對我來說,對人類狀況有觀察和幽默的一面,當然,探索人類狀況才是真正的藝術。我無法想像其中沒有幽默。我簡直無法想像。

您透過我們的連結購買的東西可能會賺取沃克斯媒體佣金。