情侶第一次見面的地方。照片:Michael Friberg for New York Magazine

這篇文章被推薦於一個偉大的故事,紐約的閱讀推薦通訊。在這裡註冊每晚得到它。

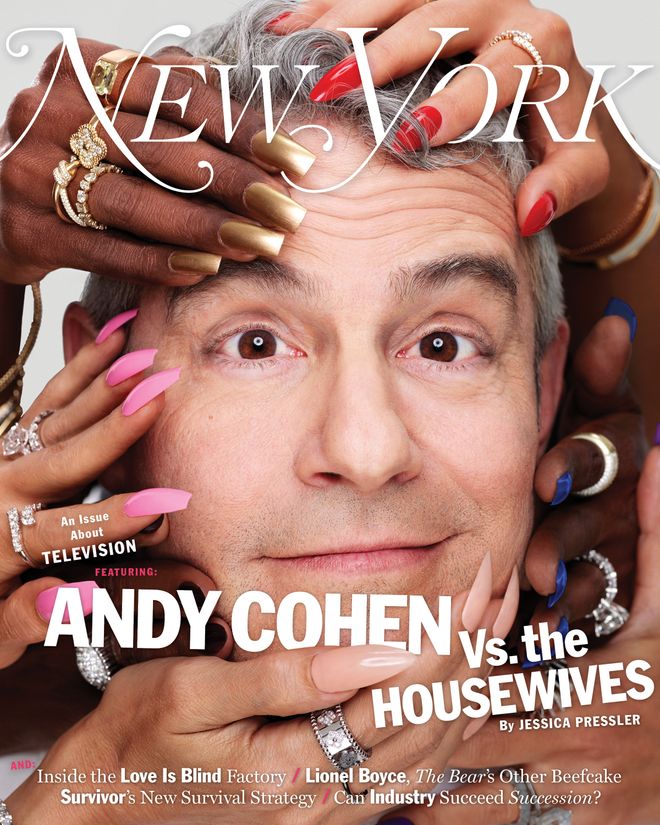

本文包括一組的報告愛是盲目的第七季最初於 2024 年 6 月 4 日發布,作為我們的年度電視特刊。我們將在 Netflix 本季首播時重新發布該劇。

在加州聖塔克拉麗塔攝影棚的一個黑暗房間裡,七對從未見過面的訂婚情侶將站在長長的紅地毯兩側的滑動門後面。門將會打開。他們將是第一次見面,無論經歷如何,他們都會做出反應:震驚、高興或幾乎不加掩飾的沮喪。

這個特別的揭露進展並不順利。 「看看她的臉,」說克里斯·科倫,該系列的創作者和執行製片人愛是盲目的,他從一大堆螢幕上觀看。 「在我看來,她還沒有被賣掉。她的臉是這樣的……她長長地嘆了口氣。他們正在拍攝 Netflix 標誌性約會真人秀即將播出的第七季。他們知道他們必須削減開支,而這對夫婦顯然正在被砍掉。這名男子名叫喬什,事先詢問製片人是否可以幫助他簽訂婚前協議,這似乎證實了他們的懷疑,即他和他的新未婚妻對上電視比結婚更感興趣。 (為了不破壞即將到來的一季,未來演員的名字已被更改。)這位名叫凱拉的女士是唯一剩下的沒有說過“我愛你”的演員。當喬許和凱拉走向對方時,她尖叫起來。他把西裝外套披在她裸露的肩膀上。凱拉告訴他,她發誓她的屁股通常更大,但她已經兩週沒有運動了。 「你的身體很棒,」喬許反覆說道。他們的吻產生有節奏的咂嘴聲,在原本寂靜、空曠的音場中迴響。

第一次會面分配了二十分鐘,時間到了,他們都從各自的門走回去,沒有轉身看最後一眼。這對製片人來說是一個危險信號,他們以評論員審查慢動作體育鏡頭的分析強度盯著每一個揭露的細節。 「這感覺是我們現在最糟糕的一對,」科倫說。 「讓我們看看其他人的表現如何。但就是感覺很假。

早上的其他消息進展順利。一對夫婦可能不會長期相處,但他們顯然很享受;咯咯的笑聲幾乎令人震驚。另一對夫婦懷亞特和哈珀在見面之前就產生了情感聯繫,但他們面對面的能量並不同步。她沉著冷靜;他不知所措,搖搖欲墜,跌跌撞撞。 「我發現,當最善良的男人和最冷酷的女人組成的婚姻時,很多婚姻都是幸福的,」執行製片人艾莉辛普森說。這兩項披露都讓人感覺很有希望——甚至,也許尤其是不匹配的一項。尷尬是誠實的。 「她需要一個這樣的人,」科倫說。這正是製片人所希望的一切:他們很可愛,有點緊張,有點不太可能成為一對,但實際上可能是完美的一對。

這些揭露是一個關鍵階段愛是盲目的稱為“實驗”。主持人尼克·拉奇(Nick Lachey) 和凡妮莎·拉奇(Vanessa Lachey) 在每一季開始時都會這樣描述:約會已經變得膚淺,而這個節目是一個約會的機會,不受外貌、社交媒體和日常生活的干擾,是在約會之前一次孤立的思想交流。演員是「參與者」;這是一個「過程」。 「如果我是單身,我很樂意經歷這個過程,」科倫說,聽起來就像一個遺憾地沒有資格接受複雜的整容手術的人。這個過程是,大約 30 名單身人士(15 名男性和 15 名女性)同意在一個名為「pods」的小房間裡與其他多個人約會,這樣他們就可以與牆另一邊的任何人交談。在吊艙拍攝的十天裡,演員們每晚必須待在封閉的攝影棚或飯店房間內,以免碰到或故意尋找約會過的人。他們的手機在生產過程中被沒收;飯店房間內的電視已拆除。不能有任何連接互聯網的設備允許某人透過 Insta 追蹤他們的潛在伴侶。只有兩種方法可以查看他們約會過的人:訂婚或離開演出。揭曉日之後,製片人跟著幾對訂婚夫婦去度假五天,然後再過四個星期,過著接近正常生活的生活。鏡頭跟隨他們取回手機、返回家中、回到工作崗位、與彼此的朋友和家人見面、以及與他們選擇的結婚對象進行鬥爭。在每一場以婚禮為主題的結局中,任何已經走到這一步的夫婦都會站在祭壇上,要么說“我願意”,要么不說“我願意”。

當該劇於 2020 年首播時,許多人對這個荒謬的噱頭翻了個白眼。然後,幾個賽季後,人們承認了它的吸引力。當你愛上一個與你想像的不同的人時會發生什麼?該節目可以以讓參與者和觀眾都感到驚訝的方式即時捕捉這種感覺。每個季節,都會有人含淚宣布,對他們來說,愛是瞎的。然而,這部劇也可以是對所有通常不真實的方式的延伸探索。有時,一瞬間的厭惡就會破壞這段關係。或者,當潛在的未來配偶在現實生活中看到對方時,會出現緩慢的侵蝕。有時,他們會被假設擊碎:他們最終會遇到他們在豆莢裡盲目約會的其他人。經過一番交談,傑拉米在第六季選擇了務實的勞拉。一旦進入現實生活,傑拉米就為了莎拉安拋棄了勞拉。觀看體驗中蘊含的戲劇性諷刺讓人感覺與惡作劇節目有很大關係。在某人迷戀之前就知道他們喜歡什麼,看著一個參與者欺騙自己,選擇一個注定會讓他們失望的人,然後等待另一隻鞋掉下來,這是不合法的。或者也許這種錯覺會持續下去,而實際上,這就是愛。

該劇的令人解除戒心的品質也取決於它的拍攝方式。愛是盲目的看起來和感覺都與約會節目中精心設計的場景不同,例如學士。科倫堅持認為,它比真人秀節目更接近紀錄片,因為製片人跟踪參與者,而不試圖控制他們故事的展開方式。誰向誰求婚,沒有什麼好衡量的。甚至每一季都沒有固定的格式:沒有規定有多少集是在播客裡而不是回到情侶的家鄉,有多少人舉行婚禮,求婚或揭秘的節奏如何進行。這種鬆散讓人感覺它與所有其他節目不同。它更自由、更誠實、更真實。

但最近來自前演員的一些法律挑戰提出了一些基本問題:愛是盲目的作品。幾起公開訴訟指控工作條件不人道,包括鼓勵演員喝酒、不給他們足夠的食物,以及違背他們的意願而入獄。兩名參與者表示,製片人強迫他們繼續拍攝,他們聲稱合作夥伴有虐待行為。 《商業內幕》和《商業內幕》的報道這 紐約客將該劇描述為一部由製片人操縱的節目。科倫允許我進入劇組的動機源自於他對大眾對該劇的看法越來越不滿。

愛是盲目的Coelen 是其創始人兼執行長的製作公司 Kinetic Content 否認了所有指控。這些問題一直讓科倫感到惱火,他經常不經意地提起這些問題。我們的談話中充滿了長長的、不公開的感嘆詞。他認為該劇的描述不真實,這讓他很惱火。從科倫的角度來看,參與者決定是否發生性行為、是否喝酒、是否打架——這一切都取決於他們。從另一個角度來看,稱其為紀錄片可能是避免對製作過程中發生的事情承擔責任的一種方法。

和愛是盲目的當然,這不是一部紀錄片。正如科倫所說,這些故事的製作方式可能與「軟劇本」真人秀不同。但在實踐中,界線是模糊的。製片人既不像一些演員認為的那樣完全控制,也不像科倫所說的那樣完全不干涉。既有強制,也有自由愛是盲目的:製片人不會根據演員所說的話編寫腳本,但他們確實會提出引導性問題,一些演員表示,即使他們表達了離開的願望,我們也鼓勵他們留下來。我目睹的互動就像一種影響形式,讓某些道路感覺比其他道路更容易,使某些選擇感覺像是叛逆,而另一些選擇則感覺像是遵守規則。

在吊艙拍攝即將結束時,一名演員告訴她的未婚夫,當天早些時候,她不知所措,她認為自己驚恐發作了。科倫看了我一眼。 「這句話經常被提及,」他說。他補充道,這是一種口語。這並不意味著她真的驚恐發作。

參與者相親的吊艙之一。照片:Michael Friberg for New York Magazine

克里斯·科倫(左邊)從控制室觀察演員陣容。照片:Michael Friberg for New York Magazine

就個人而言,科倫並不推薦好萊塢最大的真人秀製作公司之一的高調創始人。他今年 56 歲,身材高大,看起來有點傻。他每天都戴著過渡鏡片和同樣的衣服:T 恤和破爛牛仔褲。他用水吃麥片。 「他只是喜歡他喜歡的東西,他會在餘生中每天都吃它,」他的妻子阿什利布萊克說。當她早年在一次相親中認識科倫時,他開著一輛凌亂的豐田 4Runner 出現,穿著麻褲,一隻耳朵上戴著兩個耳環,穿著切·格瓦拉 T 卹。她擔心他會是一個「狡猾、黏糊糊」的電視類型,當她看到他時放鬆了。但科倫也沒閒著。他著迷地提到了他對虛假的憎惡。當他談到他所認為的節目的承諾時,他的聲音變得溫暖:人們可能會觀看的想法愛是盲目的並擴大他們對人類的理解。有一天,他給我發了一個大衛布魯克斯專欄的鏈接,內容是關於藝術如何教導同理心。 「就我們的願望而言,它確實引起了我的共鳴,」他說。

科倫倒退到電視真人秀製作領域。他在馬薩諸塞州長大,後來搬到洛杉磯從事新聞事業,並於 1990 年在福克斯新聞社實習,在那裡他為一個名為“Fox News”的娛樂雜誌節目工作。福克斯娛樂新聞。他討厭它。很多時候,節目會放棄引用並忽略那些與編輯事先決定的內容不相符的想法。一切都感覺很假。辦公室的一部分是一個整體,裡面擺滿了電話,旨在讓辦公室看起來很忙,但許多電話甚至沒有接通。

當福克斯節目取消後,科倫離開了新聞業。他於1992 年開始擔任人才經紀人。瑞安等早期真人秀名人西克雷斯特。 2006 年,Coelen 進入真人秀製作領域,擔任英國製作公司 RDF(以諸如換妻),他的工作是擴大公司的國內業務。到 2010 年,他創辦了 Kinetic Content,該公司現在製作了一系列成功的真人秀節目,其中包括名人遊戲節目聲名鵲起到人與熊,這是基於一個流行的網路問題:誰會在戰鬥中獲勝。然而,真正令科倫興奮的是以真人秀的方式製作真人秀的想法倖存者或者現實世界。人們為什麼會有這樣的行為方式這一問題很早就吸引了他進入這一流派。 「這些節目似乎對社會進行了審視,」他說。 “我覺得無劇本類型已經擺脫了這一點。”如果前提夠有趣,製片人就不需要慫恿演員們打架或與某些人勾搭。關於愛情的節目既高風險又普遍,並成為 Kinetic 製作清單的核心。多年來,除了愛情是盲目的,已經有一見鍾情、夫妻之家、愛情無國界、和最後通牒。他們都探討了相同核心問題的某些面向。吸引力如何發揮作用?怎麼知道兩個人是不是真的相愛呢?

Kinetic 的每段關係展示都有一個高概念方案,成為對承諾理念的壓力測試。論一生的一見鍾情就結婚了,一位情感專家安排婚姻,該劇會追蹤這些婚姻,看看它們是否會破裂。這部劇已經播出十七季了,非常成功。婚姻則不然。 「秘密地說,什麼一見鍾情結婚事實證明,當別人為你做出選擇時,無論那個人是誰,別人選擇的事實就會成為你潛意識中與之抗爭的事情,」科倫說。

為了愛情是盲目的,他早期的主張是「人們希望因為自己的真實身分而被愛」。在登陸吊艙之前,他玩了幾個原型:一個帶有大背光螢幕,還有一個選項,情侶之間用觸控螢幕隔開,他們可以在其中互相寫訊息。科倫會挑選那些真正想要伴侶的人,他認為這些人代表了合理的可能相容性範圍。因為愛是盲目的該公司認為渴望上電視是不真實的表現,其選角過程在很大程度上依賴招募而不是申請。製片人透過 Instagram 私訊或 LinkedIn 訊息聯繫了我採訪的許多演員。如果某人擁有超過 10,000 名 Instagram 粉絲,或嘗試加入老大哥,愛情是盲目的可能不感興趣。這些都表明一個人更想要名譽而不是愛情。

切爾西·格里芬·阿皮亞 (Chelsea Griffin Appiah) 與丈夫夸梅 (Kwame) 結婚愛是盲目的第四季,現在為 Kinetic 做選角工作。 「找到想要這樣生活的人是很有挑戰性的,」她說。 她解釋說,演員應該是“好公民”,沒有離婚,並且是“精神穩定的人”。他們需要有良好的支持系統,因為參加演出很困難。選角過程包括心理健康篩檢,第三方心理團隊會標記參與者認為「高風險」。 “這是一種精神損失。夸梅·阿皮亞(Kwame Appiah)在談到一個要求參與者在幾週內找到並承諾他們的靈魂伴侶的節目時說道。 “加速的過程可能會給我們的頭腦帶來很多混亂。”

拍攝期間,劇組人員。照片:Michael Friberg for New York Magazine

科倫在拍攝期間向演員們講話。照片:Michael Friberg for New York Magazine

第七季開拍前兩天,演員們在謝爾曼奧克斯一家不起眼的連鎖飯店宴會廳見面,接受新狀況介紹。他們按性別分開——首先是女性聚集在一起,然後是男性。意識到人們可能會對這部劇持負面看法,科倫試圖讓這些談話更加詳細,解釋拍攝時間表、日期如何分配以及每個階段對演員的期望。他認為節目不需要改變,而是參與者需要更好地了解會發生什麼。它是這樣設計的原因他說,而根據他的說法,這個原因就是聯繫。 「這個實驗不是我們正在進行的。你是進行實驗的人。此外,他補充道,「這不是電視節目。我們設定了這個機器,但發生什麼事都取決於你。我始終向人們做出的承諾是“我們永遠、永遠、永遠不會告訴你該說什麼;我們永遠不會告訴你該說什麼;”我們永遠不會告訴你該做什麼,永遠不會告訴你該想什麼,該感受什麼。 「每個女孩都會說,『我感覺他一直在盯著我看,』」第七季的一位演員說。 “這個男人的眼神交流太瘋狂了。”

當演員們進入表演艙時,科倫每天兩次去劇組的休息室:一次在早上,一次在晚餐時間。這些旨在提供資訊會議,提供有關如何充分利用體驗的建議。在第一天的早會上,科倫在片場提到了酒。 「你們來到這裡都是希望找到真正愛上的人,」他告訴女人們。 「要做到這一點,我認為你必須感到舒服。去了解他們,敞開心扉-無論你覺得怎麼樣。想穿什麼,想吃什麼,喝什麼,想說什麼。不管怎樣,對吧?不過他確實有個建議。 「我會做什麼推薦,他繼續說道,「就是不要喝酒過量。因為根據我的經驗,這是一種非常糟糕的與人交往的方式。科倫當然知道有記者在監視他。 (在我與前幾季的 20 多名演員的談話中,他們告訴我,沒有明確建議他們應該喝酒,但酒精是免費提供的,並且通常根據演員的喜好進行儲備。)

演員們每天都會收到對話指南,要求他們討論諸如是否想要孩子、與父母的關係、如何解決相互衝突的政治觀點等問題。這些都不是必需的,有些人完全跳過它們。儘管如此,這些都是他們應該談論,科倫說。不想回答這些問題的演員可能還沒準備好結婚。他說,當他們的約會結束時,音訊就會消失。 (儘管有這個警告,第一天還是有幾個人對著一個空房間說話。)他們應該確保寫下每個人的名字,因為如果他們忘記了,製片人將不會幫助他們,他們也將無法把這些人放在他們的排名表上。

這些排名對於如何愛是盲目的作品。在最初的幾個晚上,演員們填寫一張表格,列出他們最想再次交談的人。科倫和辛普森將資訊輸入基於演算法的程序中,例如將醫生與住院醫師機會或腎臟接受者與腎臟相匹配的演算法。該程式根據哪些情侶表現出最共同的興趣,給出第二天的約會配對。如果演員寫道他們再也不想聽到任何特定人的消息,那麼該配對將被淘汰。第一天晚上,一位女士的床單上寫著“不是埃利奧特!”底部赤裸裸地寫著。表現出高度共同興趣的情侶更有可能被放入帶有“英雄攝像頭”的五個吊艙中的一個,這是一組額外的滑動壁式攝像頭,可以捕捉更好的特寫鏡頭。

科倫在早晨談話中強調,決定誰與誰約會的是排名,而不是製片人。他解釋說,這就是這個節目的美妙之處。 「對你的真實體驗不利,對電視也不利。對您的體驗有好處嗎?好電視!他說。在幾天的觀察製作過程中,我每次坐在控制室的一個工作站上幾個小時,觀察科倫的基礎工作對演員的影響。幾個人在上午 11:30 之前開始拍攝,他們拿自己收到的所有食物開玩笑,顯然是指正在進行的指控片場缺乏食物的訴訟中的一個細節。 (「你們去了三個不同的餐廳!」其中一名男子告訴製片人。)在彼此的談話中,許多人談論他們的信仰。 「過去兩天我的祈禱次數比過去兩年還要多,」其中一位說。 “你認為我們死後會發生什麼?”這是女人第一次和某人約會時問的第一個問題。對於某些人來說,我可以即時看到聯繫或缺失。在約會期間,工作人員會衝進吊艙,抖松枕頭,並用紡必適噴灑所有東西。本季包括兩姐妹,安吉麗娜和艾瑪,她們決定在播客中介紹自己時不談論她們的家庭關係;一名男子意識到他們都描述了相似的童年和文化背景,於是將這些碎片拼湊在一起。一些演員與談話要點存在分歧。一位女士談到了她認為的陰謀論,包括登月是偽造的。如果沒有肢體語言,她約會的男人似乎無法判斷她是否在挑逗他們。

第七季講述了來自華盛頓特區的人們的故事,有幾次約會很快就因政治而脫軌:一位英俊的顧問式的人稱自己為“愛國者”,儘管他看不到,但他對面的女人卻皺起了眉頭。 「我討厭本夏皮羅,但我對本夏皮羅印像很好,」另一個人說。在整個拍攝過程中,製片人會將演員拉到一旁進行一對一的訪談。他們會問「誰的聲音最性感?」之類的問題。以及“他給了你什麼樣的能量?”製片人不能強迫演員回答問題,但隨著製作的進行,很容易陷入回答問題的節奏。其中一位姊妹安潔莉娜(Angelina)向我講述了一位女士在約會後走進休息室哭泣的故事。 「一位製片人立即希望她接受採訪,而她臉色浮腫,通紅,」安吉麗娜說。 “她幾乎無法造句,她說,’夥計們,你們認為我必須接受這次採訪嗎?’我當時想,『現在絕對不要這樣做。 「但有時人們會忘記這一點,」她說。

我在片場工作兩天后,一位連續經歷了兩次災難性約會的女士在休息室裡崩潰了。她堅稱製片人已經完畢這對她來說。他們試圖摧毀她,她哭著對其他同情地傾聽的婦女說。這是一個創造更多戲劇性的陷阱。我向科倫提到了這件事,但他沒有註意。他一直盯著筆記型電腦,進行上一季的編輯工作。在這些人進入提案階段之前,他並不特別關心他們是誰。在賽季初期,他幾乎不知道他們的名字。

在控制室裡,有一塊大白板,上面貼著每個演員的磁化照片,製作團隊在整個拍攝過程中移動它,以追蹤誰與誰配對以及誰在多個人之間做出決定。拍攝第一天,幾位 Netflix 高層過來看看本季的進展。他們在一些照片上貼了便籤以表明他們最喜歡的照片。 “他們就是我想要追蹤的人,”其中一位說。製片人也這樣做。辛普森支持她最喜歡的人解決問題,當她覺得他們溝通不暢時,她沮喪地對著螢幕搖晃拳頭。不過,這都是一廂情願的想法──演員們選擇他們選擇的人。

“我知道我是主線!”這位焦慮的女士對著休息室裡的同伴說。但她不是:直到拍攝結束、剪輯師回去並開始拼湊發生的一切之後,才有人知道。當製作人在控制室觀察他們時,他們被隔離在吊艙中,即使他們沒有被操縱,也會感覺好像他們被操縱了。在揭曉日,我再次瞥了一眼白板,最後的情侶現在成對排列。幾乎所有貼上標籤的演員都離開了。

照片:Michael Friberg for New York Magazine

下一季的演員們出現在鏡頭前。照片:Michael Friberg for New York Magazine

拍攝大約一周後,安吉麗娜和艾瑪姐妹決定是時候離開了。安潔莉娜告訴她約會的那個人,她真的對他感興趣。但她無法想像對求婚說“是”,也不想承受拍攝曝光的壓力。 「日子很長,攝影機也很多,」她後來告訴我。第二天早上,我看到科倫和辛普森為她做離職面談,還有為艾瑪和她的約會對象盧卡斯做的面談。科倫告訴他們,有人會提供善後照護服務。 「如果你們想去看治療師,」他開始說道。 「現在可能需要一個,」盧卡斯插話道。 「我喜歡你這麼說,」科倫回答。 「你花了很多時間以一種與外界不同的方式談論你的感受。突然停止這樣做很奇怪,對吧?所以嘿——去找個人談談吧!我們為此付出代價。

這就是選角團隊向潛在參與者講述該劇的經驗。製作團隊承認這可能會很費力,這就是為什麼它會承擔事後治療師的費用,這是 Kinetic 為演員所做的事情。一見鍾情結婚。當有人決定離開時,根據製作,他們可以。然而,一些參與者表示,情況並非總是如此。在這方面最公開的批評來自第二季的尼克·湯普森和傑里米·哈特韋爾。愛情是盲目的。Hartwell 於 2022 年對 Kinetic 提起訴訟(於 5 月達成和解);在一次播客採訪中,他描述了一位製片人提醒演員們,如果他們未經製片人批准就離開,他們的合約中包括 5 萬美元的罰款。 「『如果我們在飯店房間外發現你,你可能會被踢出節目,並且必須支付 5 萬美元,』」哈特韋爾回憶說,製片人這樣說道。湯普森在節目中結婚,一年後離婚,然後開始廣泛談論他的經歷。 「我知道我要把我的手機送人。但我不知道我會被安排在飯店房間裡,一次獨自隔離好幾天,無法離開,無法點餐,無法獲得水,」湯普森告訴我。第二季於 2021 年春季拍攝,正值新冠疫情高峰期,當時檢疫安全程序和食品服務面臨更大的挑戰。 「我明白了,」當我問起這個問題時,湯普森說。 “但合約中沒有任何內容說我將被鎖在酒店房間裡,或者當你需要空氣時你將無法獲得空氣。”

湯普森第二季的搭檔沙克查特吉 (Shake Chatterjee) 對製作有著不同的記憶。 「總是有食物供應,」他說。新冠疫情的規定令人沮喪,尤其是在浪漫之旅方面,但他補充道,「我們有一個游泳池。很好。查特吉也有很多自己的挫折感愛是盲目的:他已成為該系列中最著名的反派人物之一,他對自己在劇中的形象感到非常憤怒,因此拒絕加入完美搭配,Netflix 的元真人秀節目,聚集了不同劇集的前演員。 (他確實非常享受拍攝不同元系列的經歷,惡棍之家,一個E!顯示與無關愛是盲目的來自許多不同系列的真人秀明星。 「我遇到了不同層次的真人秀節目人士,」他說道,然後指出他計劃參加奧馬羅薩的 50 歲生日派對。,他們的時間愛是盲目的提出了一系列類似的情況,但反應多種多樣。人們普遍認為,拍攝是有壓力的,隔離是具有挑戰性的,而且這種經驗會讓互動變得難以承受。對某些人來說——尤其是那些已經結婚的人——所有這些壓力都是實現最終目標所必需的。第五季的莉迪亞·貝萊斯·岡薩雷斯她仍然與丈夫米爾頓保持婚姻關係,她說她很享受「忙碌的日程」。

科倫不會談論針對該劇的任何訴訟的細節,但他大力反駁湯普森和哈特韋爾更廣泛的投訴。 「你不是囚犯,」他說。 “我們不推銷酒精。”為演員們提供膳食。他說,5萬美元的罰款從未被執行過愛是盲目的並在第五季左右被解除合約。我指出,即使沒有強制執行,罰款的存在也會讓人擔心離開。 「我不在人們的頭腦中,所以我不知道他們關心什麼,」科倫說。

湯普森和查特吉在第二季都有突出表現。不過,每個演員至少有一半是由幾乎沒有出現在最終剪輯中的人組成的。他們沒有墜入愛河,或者他們決定提前離開,他們就成為現實磨坊中短暫的、匿名的穀物。一位早期劇集的演員告訴我,他大部分時間都在豆莢裡喝酒,睡眠太少。他並沒有因為自己選擇喝酒而責怪節目,但他發現時間表不穩定。它針對成本進行了優化,並保護了該劇的盲目愛情概念,但不利於墜入愛河。演員可以選擇熬夜到深夜,這樣他們就可以有更多的時間與自己感興趣的人在一起。 ,」他說。 「我睡眠不足,吃飯時斷時續,每天14小時都在約會、聊天。也許你兩天前說了一些讓你後悔的話,並且你對此感到擔憂。它會逐漸累積,最終你會感到有點瘋狂。他說,休息室裡確實有零食,但他並不總是想吃它們:「我不會在鏡頭前吃煮雞蛋。我不是一個精神病患者。

最終,這變得太過分了,他在採訪室裡驚恐發作。他以前從未有過這樣的經歷,他擔心這會在電視上播出,他會顯得很虛弱。製片人勸他回到飯店,而不是立即退出演出,當飯店工作人員打掃房間時,他闖入隔壁的房間,打電話給家人。他得知他的祖父患有新冠病毒,他的父母使用他的密碼登入了他的電子郵件,以便他們可以聯繫製片人並告訴他們他需要離開。至此,他確實退出了節目。當他在酒店大廳等待他的個人物品時,他的媽媽門給了他一頓飯。 「這不是一次很棒的經歷,」他說。我問他是否考慮提起訴訟。 「我沒有參加訴訟,因為,就像,我不是一個婊子,」他告訴我。

“我的意思是,我已經報名參加了。”

湯普森和哈特韋爾的主張是真人秀行業更廣泛運動的一部分,希望挑戰這樣一種觀念,即僅僅因為你簽約了,你在整個過程中就沒有任何權利。從這個角度來看,真人秀參與者不是志願者,而是志願者。他們是工人,應該得到與僱員同樣的保護。這愛是盲目的合約將演員歸類為獨立承包商,他們在六週內的報酬最高可達 12,000 美元。這也意味著他們的工作就是嘗試墜入愛河,這顯然與自由、真實的紀錄片系列的概念背道而馳,在紀錄片中,熱情的單身人士踏上追隨自己內心的旅程。科倫不願談論工作分類,但他表示他對這種觀點沒有任何耐心。 「我是一個支持工會的人,」他說,但這個問題「非常複雜」:「人們犯的錯誤是他們把一切都歸結為現實。這是一個錯誤的前提。在他看來,《真正的主婦》更像是連續劇的常客——真人秀就是她的職業。 「如果你是一位來自博伊西的年輕女性,想成為一名歌手,並且你參加了試鏡美國偶像這就是你的夢想,你該加入現實聯盟嗎?你是被迫報名參加工會嗎?科倫時而對訴訟表現出明顯的憤怒——一會兒他就告訴我哈特韋爾在片場的時間還不到四天——時而更像是懊悔。他說,人們只是不明白這個節目是如何運作的,因為他們對這個類型抱持著先入為主的想法。 「老實說,我會讓我的孩子們這麼做。這是我有幸目睹的最令人難以置信的經歷。這就是這樣做的原因。這不是一份工作。這不是一個職業。這是一個機會。

許多演員描述了豆莢部分愛是盲目的一樣令人興奮。他們談論了在一個優先考慮情感聯繫和脆弱性而不是身體吸引力的空間中約會的強烈的親密感和共同目的;當人們離開正常的生活去一起經歷一些不尋常的事情時,紐帶很快就會形成。但離開吊艙並重新進入外面的世界意味著要面對一個他們只在安全的牆後與之交談過的人的突然出現。針對該系列的其他訴訟涉及當這種體驗出現問題時會發生什麼。其中之一是由出演第五季的 Tran Dang 帶來的,他跟隨來自休士頓地區的人們。她說,在墨西哥拍攝的浪漫之旅部分,製片人強迫她與未婚夫托馬斯史密斯保持密切的身體接觸,因為她在他身邊不再感到安全。她聲稱他對她進行了猥褻和毆打,她說她第二天早上向製片人報告了這一情況。她要求 Kinetic 負責不干預,儘管訴訟稱製片人使用了“24 小時監控”,這意味著拍攝期間安裝了攝影機。 (科倫表示,劇組從未得知這起攻擊事件,劇組也沒有在吊艙外安裝攝影機。)

丹的劇組成員記得她是一個輕鬆、可愛的人,是一個喜歡玩樂的社交人士,喜歡喝很多酒——就像很多人一樣——有時甚至過量。有人回憶起一次事件,當時鄧喝得酩酊大醉,在採訪室裡昏倒了,片場的醫生被叫來了。她的一些參與者認為她沒有投入這個過程。她會偷懶,約會時會用別人的名字。 “她向我丈夫介紹自己時叫‘琳達’,”她的劇組成員之一岡薩雷斯說道。 “她沒有認真對待事情。”

儘管如此,鄧還是走得很遠。吊艙結束後,她繼續與史密斯進行浪漫之旅。很快我們就發現他們之間的關係並不順利。那時,鄧已經開始告訴其他演員她對史密斯的保留意見,她聲稱儘管她希望慢慢來,但史密斯一直在推動身體上的親密接觸。在墨西哥的演員聚會上,製片人要求其中一位參與者在鏡頭前與史密斯討論他與丹的親密問題,安慰他的挫敗感,並試圖提醒他為什麼會愛上她。 「身體上的親密可以是牽手;可以在睡覺前揉揉她的頭,」演員向他建議。可能有很多事情不會讓她感到有發生性行為的壓力。 「不,這是沒有商量餘地的,」史密斯回答。 “我需要她更多的體力。” (史密斯否認所有這些指控。)

到那時,唐和史密斯甚至沒有看對方一眼。鄧摘下了她的戒指並說他們會分手了。 「『我感覺自己就像臥室裡的充氣娃娃。他只是在碰我。他們問她:“你為什麼還在這裡?”另外兩名參與者賈里德·皮爾斯和泰勒·魯已經離開了製作團隊。鄧告訴他們製片人希望她留下來。 「很明顯它不起作用,但很明顯製片人希望它起作用,」演員說。雖然該劇沒有為 Dang 在墨西哥提供一間單獨的酒店房間,但在演員們搬進該劇標準的製作公寓之前,他們回到休斯頓後不久,劇組就為她提供了一間房間。

大約一周後,Dang 離開了演出。演員們表示,在她的退出採訪中,Dang 顯然傳達了一些關於她的經歷的信息,這給Kinetic 聘請的第三方心理學家敲響了警鐘,該心理學家負責篩选和向演員們匯報情況。不久之後,代表 Kinetic 的律師聯繫了 Dang 和第五季的其他參與者,詢問有關 Smith 和 Dang 之間發生的事情的更多細節。該演員表示,在 Kinetic 派出自己的法律團隊代表其進行調查後,Dang 發起了訴訟。她於 2022 年 8 月提起訴訟,這比該季在 Netflix 上上映還早了近一年。鄧和史密斯都被完全從劇集中刪除了。 (鄧拒絕透過她的律師發表評論。)

我問科倫,如果演員舉報攻擊事件,製片人將扮演什麼角色。 「我們將根據參與者個人的意願採取適當的行動,」他小心翼翼地說。 “我們非常明確地不希望人們停留在他們不舒服的境地。”他重新考慮了這個詞的選擇。 “不舒服這是錯誤的詞,因為人們會感到不舒服。這是一個不舒服的情況。但這與有人說「我和一個人睡在同一個房間裡感覺不舒服」是不同的。任何時候有人這麼說,就是這樣。儘管如此,他繼續說道,他們必須將此事轉發給現場的適當人員。 「他們不能在我沒有記錄的情況下隨口對健全的人說這句話,」他說。 “這就是為什麼我們非常明確地‘請確保與高層人員交談。’”

Dang 的搭檔 Renee Poche 和她的未婚夫 Carter Wall 一起完成了婚禮的最後一集。在該季播出前不久,她被告知她的整個故事情節都被剪掉了:她大部分時間都在播客室裡,她與沃爾訂婚,以及在休斯頓的後果,在那裡她對自己的處境越來越感到沮喪和恐懼。根據訴訟稱,他經常喝醉或吸毒,並在拍攝期間將另一名女子帶回製片人為這對夫婦租用的公寓大樓。就個人而言,波切還面臨沃爾的一個元素,而該劇的盲目愛情前提掩蓋了這一點:他是一個身材高大、體格威嚴的男人,而波切則身材嬌小。她聲稱他的反复無常讓波切和整個聯盟都感到震驚。愛是盲目的她說製片人警告她,當他們回到休斯頓的家時,不要讓沃爾知道她的槍放在哪裡。

我問科倫,儘管這部劇還在篩選過程中,如何選到像沃爾這樣的人。 “在我看來,我們不選角,”他說。他們在節目中「填充」了「一群我們認為構成良好群體的參與者,我們希望他們之間有一定的兼容性」。然後參與者“自我展示”,他說。他暗示,問題不在於動力學派了沃爾。問題是波切選擇了他。我指出動力學做挑選第一批參與者,這個過程的目的是剔除那些有危險信號的人,或者那些可能無法在精神上應對電視真人秀壓力的人。 “聽著,”他說,“這不是一個絕對正確的過程。”

波切的母親迪克西在與父母會面的場景中被短暫拍攝。 「即使對我來說,製作組也說他們知道卡特遇到了麻煩,」她回憶道。 「但為了拍攝,他們說,『讓我們度過這個難關吧。』」當她讓女兒離開節目時,她回答說,「他們會懲罰我。我必須把這件事看完。波切也想上電視。在與 Kinetic 員工的簡訊中,她表示自己在拍攝過程中“玩得很開心”,並希望自己能出演完美搭配。愛是盲目的鼓勵她走這條路。有幾個人記得製片人要求波切留下來,因為她將成為“節目的代言人”。一位演員補充說,他們也聽到科倫直接告訴波切這一點:“克里斯在她婚禮那天告訴她了。”

「天啊,」當我把這件事轉達給科倫時,他說。 “那是……」他停頓了一下。 “我絕不說的是蕾妮。這永遠不會是從我嘴裡說出來的。在我們進行剪輯並了解故事內容之前,我永遠不會明確地說某人是主角。他也不知道為什麼低階製片人會向演員提出這樣的建議。 「這與節目的所有製作方式背道而馳,」他說。

當然,這兩件事都可能是真的:也許有時有人認為這個過程值得一個人花時間,即使製片人永遠無法保證節目中的最終結果。當科倫熱衷於解釋他所認為的這部劇如何運作的真相時,他有時聽起來就像一個演員,迷戀他們對牆另一邊的搭檔的想像。這一切——生活的實際體驗、妥協、名聲背景和外部世界——對他來說,沒有一個比他在腦海中看到的節目版本更真實。

第七季揭曉日那天,科倫回到控制室,看著一對夫婦走上神壇的道路充滿不確定性。這位名叫克洛伊的女人對她的未婚夫的外表感到不以為然:她想像中的是一種人,而他不符合那種形象。這個名叫伊森(Ethan)的男人讀起來就像一個經典的真人秀演員,就好像他永遠處於用手指槍向攝影師射擊的邊緣。科倫指出,克洛伊的厭惡至少是誠實的。此外,一位製片人表示,演員陣容中的許多人都非常注意自己的外表和聲音;克洛伊似乎不那麼難為情了。 「我們想要追隨那些我們認為真誠的人,」科倫說。 “我們不希望人們為電視做事。”

克洛伊和伊森都很年輕,都是很有魅力的角色,但他們之間關係緊張。儘管科倫和辛普森目前還沒有對它們進行投資,但辛普森指出,她所有年輕的後製團隊成員比其他任何人都更關心它們。 “你喜歡他們什麼?”科倫詢問站在附近的一位年輕製片人。 「我喜歡他散發出 F-boy 的活力,但他也有底層,」她說。 “他是一隻貓的主人。”似乎沒有人認為這兩個人注定要結婚,但他們的表演還是很有趣的。 “如果有約會,”製片人說,“我會專門收聽他們的約會。”它們是真實的,因為它們確實引人注目。

從我的角度來看,似乎不可能區分克洛伊是否真的決定給伊森一個機會,或者她是否真的想參加這個電視節目。每到一個新的季節,愛是盲目的更多地記錄了劃定這條線是多麼徒勞。 「最後,我們所有人都因為各種原因去了那裡,」一位演員告訴我。 “我們想上電視。我們想找到愛情。這是該劇及其流派固有的眾多不可避免的矛盾之一。每個新演員的動機和個性都難以預測,實驗因此變得混亂。製作團隊的價值體系塑造了對什麼是真實、什麼是虛假的直覺判斷。無論誰被選角,誰墜入愛河,或者製片人如何試圖影響他們,一旦攝影機打開,參與者就變成了一群焦慮、飢渴、喝醉的薛定諤的貓:觀看實驗的行為不可避免地會受到干擾隨著實驗。

您透過我們的連結購買的東西可能會賺取沃克斯媒體佣金。