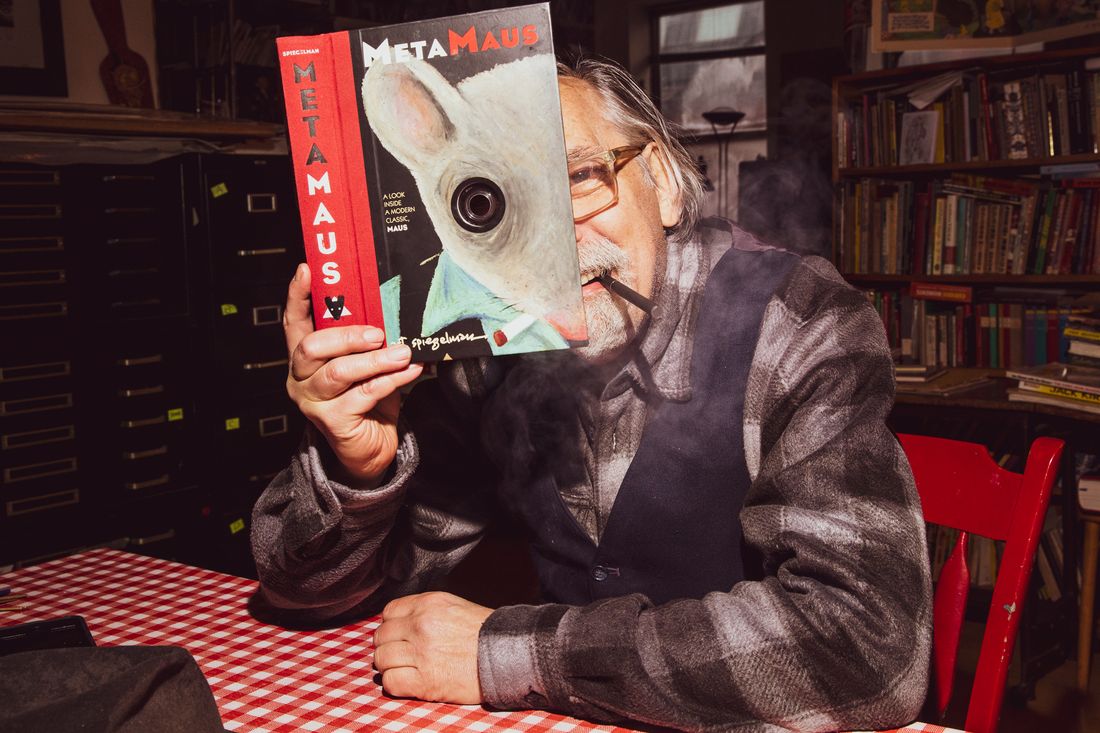

好吧,事情是這樣的,”阿特·史皮格曼當他在寬敞的 Soho 工作室踱步時,他對著電話說道,焦慮地哼著歌。 「我不知道發生了什麼事。我幾乎可以肯定我把它們帶走了。我把它們放進袖子裡,這樣它們就不會在我的口袋裡壓碎。我想法我做到了。電話的另一端是他的妻子,也是四十多年的合作者,紐約客藝術編輯弗朗索瓦絲·穆利(Françoise Mouly)正在試圖幫助他找到他的眼鏡。他挖掘自己的過去尋找線索:是的,我們在他心愛的 Fanelli's 餐廳吃了近一個小時,這是一家位於街角的 175 年曆史的酒吧,但我們已經看過那裡了。然後他回到工作室:那裡也什麼都沒有。是的,他說,他已經檢查過他的外套口袋了。她可以檢查一下她的辦公室嗎? 「試試我們的外套在哪裡,」他建議。自從疫情爆發以來,這種情況就一直發生在他身上:眼鏡、鋼筆、筆記本、電子煙都消失了,除非他找到或不情願地更換遺失的物品,否則他毫無用處。當他失去一些東西時,「一切都會變得緊張,」他說。由於他從小就有弱視,失去眼鏡尤其困難。 「我把我作為漫畫家的能力部分歸功於眼鏡——顯然,我在棒球方面表現得很糟糕,」他說。

史匹格曼是一位具有里程碑意義的漫畫創作者,他開始繪製他的開創性作品鼠類20世紀70年代初。它講述了他父親經歷大屠殺的故事,以及他自己努力將這個故事與老鼠、貓和豬一起代替猶太人、德國人和波蘭人拼湊起來的故事。它已成為關於大屠殺的最受歡迎的非小說類作品之一。 1992 年,它獲得了普立茲獎,這是第一部、也是迄今為止唯一一部授予漫畫書的獎項。自一月下旬以來,銷量一直在飆升田納西州麥克明縣教育局撤銷鼠類在一些家長反對八年級課程中的裸體和使用髒話後,課程被取消。因此,在過去幾週,斯皮格曼一直處於公眾曝光之中,他的收件匣裡充斥著支持資訊和媒體請求。 「過去一周我肯定回覆了至少 50 封電子郵件,但不會更多,因為這就像《魔法師的學徒》:你回覆一封,然後再回覆三封,」他說。 「我的生活陷入了停滯。我成了文化戰爭中的砲灰。

但在這個二月的下午,眼鏡是更迫切的問題。史匹格曼和穆利又聊了大約五分鐘,直到他們意識到沒有什麼可做的事。 「該死,」他掛斷電話後說。 「我總是很擅長失去東西。我的父母給我取了一個波蘭名字——Zguba——意思是「失敗者」。不是你用英語說‘你是個失敗者’時所說的意思,而是當我在幼兒園、一年級或更高年級時,我總是會帶回一隻手套。

這種天賦可能是對他的父親弗拉德克(Vladek)的反抗,弗拉德克是一位來自波蘭的猶太人,他在集中營中幾乎失去了全家,隨後成為一名囤積者——不願再失去任何東西,甚至是一隻手套。 1968年,史匹格曼的母親安雅自殺了,沒有留下任何字條。弗拉德克發現她死在浴缸裡,後來燒毀了她大量的日記,打算有一天供阿特閱讀。在鼠類,阿特描繪了自己對死去的母親(「媽媽!賤人!」他大喊)和看似粗心的父親(「兇手!」阿特這樣稱呼他)的憤怒。這些髒話和他死去母親幾乎看不見的乳房都是麥克明父母抱怨的根源。 「很多咒罵都與兒子咒罵父親有關,所以我不知道這如何教會我們的孩子任何道德觀念,」其中一位邁克·科克倫 (Mike Cochran) 告訴董事會,董事會後來一致投票通過了這項法案。禁止鼠類。「恰恰相反:他沒有尊重他的父親,而是像對待他的父親一樣」——藝術,就是——“受害者。”

儘管該事件並未引發其他禁令的呼籲鼠類,書的捍衛者懷疑,除了對淫穢內容感到不舒服之外,還有更險惡的動機:反猶太主義和對所謂的「反猶太主義」的仇恨。批判種族理論。另一方面,史匹格曼並不確定父母的抱怨背後是否真的有偏見,他一直熬夜讀到凌晨四點。 「我覺得這不是真正的反猶太主義事件。這是一個可能對猶太人知之甚少的人製造的事件,」他說。 「真正讓他們感到不安的是我對父親大喊大叫,因為他燒了日記。我想學校董事會最好說,’哎呀,爸爸——我希望你沒有這麼做!但這並不準確地表達了我的恐懼程度。

在史皮格曼看來,董事會做出這項決定的真正原因可能是鼠類無法帶給讀者宣洩,更不用說安慰了。沒有救世主。沒有人得到救贖。劇中的人物——史匹格曼的家人——仍然是他們最初的不完美的人。 「這是一本非常非基督教的書,」史匹格曼說。 「弗拉德克並沒有因為他的痛苦而變得更好。他只得受苦。他們想教大屠殺。他們只是想要一個更友善的大屠殺來教導。

當然,諷刺的是,史匹格曼從來不想鼠類用作教育工具。他的職業生涯始於記錄人類本我的淫穢編年史,鼠類這是一本關於大屠殺的書,它既令人不安又不具宣洩性。他當然沒有想到有線新聞主播給他分配的角色:友善的猶太祖父,用卡通動物傳授有關大屠殺的教訓。 「我從來不想鼠類為了孩子,」他說。 「我不是在這樣的背景下做這件事的我要教導人變得更好;我要告訴人們他們應該了解大屠殺,因為“再也不會發生”.' 」

如今,73 歲的他已經接受了自己偶然成為教育家的事實,並傾向於——如果不是欣然接受的話——突然重返公眾視野。當我們說話時,他剛被招募來與想要向他提問的麥克明縣居民進行現場網路研討會。 (「如果我能透過 Zoom 做到這一點,我同意與任何人交談,」他說,「同時不必擔心被槍殺。」)最近,他一直對社會感到世界末日,他一直在利用他的平台談論藝術家諾拉·克魯格(Nora Krug)最近根據蒂莫西·斯奈德(Timothy Snyder)的反獨裁專著改編的插圖作品論暴政。「我認為這本書現在比鼠類,“他告訴我。當我問他和他的家人是否有逃跑計畫時,史匹格曼說他們可以去法國,穆利來自法國。他說他認為他可以證明這一點是合理的,特別是因為史奈德說,如果其他一切都失敗了,逃跑並不可恥。他試圖引用以下部分論暴政那個想法出現的地方,但他也找不到。

黃昏過後,我正準備離開,突然聽到一聲喊叫。 “他們來了!”我抬起頭,看到漫畫家的膝蓋鬆了一口氣。眼鏡在他的外套口袋裡。他做的第一件事就是打電話給妻子。他省略了他們去過的地方。 「夥計,重擔剛剛解除,」他微笑著對我說。 「今天是一個好的天。

這個傳奇故事讓他想起了他創作的一頁漫畫紐約客許多年前,他從文件櫃拿出來給我看。這個故事,“丟失的,”故事由七個畫面展開:一個男孩在一片昏暗的森林中徘徊,失去了棒球、帽子和道路。他在會說話的蠕蟲的幫助下找到了回家的路。當男孩看到前門時,他看到一輛救護車離開了。他的母親剛剛去世。在最後一幅圖中,我們看到了被摧毀的男孩腳下的場景:蠕蟲正在咧嘴笑。 “嘿!”快樂的蟲子大喊。 「我找到了你的帽子!」 結束了。在災難性的損失之後,透過找回帽子或寫一本暢銷書來尋找樂趣是可恥的嗎?這部漫畫與史匹格曼的所有作品一樣,挑戰了永遠沒有答案的概念。

「失去了你的眼鏡,」史匹格曼說。 「這就像……」他停頓了一下。 「你將會失去一切。這就是它的運作方式。