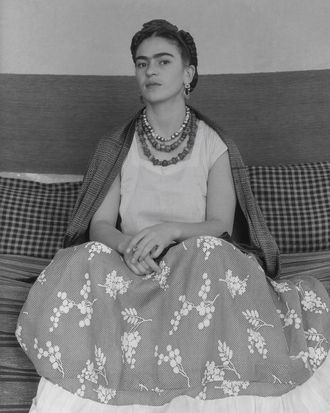

芙烈達。照片:© Archivo Manuel Álvarez Bravo, SC

多年來有很多關於弗里達·卡羅的電影,包括朱莉·泰莫(Julie Taymor) 2002 年由薩爾瑪·海耶克(Salma Hayek) 主演的廣受好評的故事片,以及墨西哥導演保羅·勒杜克(Paul Leduc) 1983 年巧妙碎片化的紀錄片,芙烈達,靜物——但沒有一部能像卡拉古鐵雷斯 (Carla Gutiérrez) 的創新紀錄片那樣讓我們感受到藝術家是一個真正活著、會呼吸的人,芙烈達。 (這部電影在聖丹斯電影節首映後現已在Prime Video 上播放。)屢獲殊榮的剪輯師 古鐵雷斯完全根據檔案材料製作了這部電影,使用卡羅自己的文字和圖片來呈現她所看到的生活自己的眼睛。這種方法也有其限制:有時,你會覺得一部電影呈現得太仔細、太面向大眾。然而,在本例中,大部分材料取自墨西哥藝術家的視覺日記。如果有什麼不同的話,那就是古鐵雷斯傾向於赤裸裸的親密。

因此,當弗里達講述自己的童年時,我們聽到了她自己痛苦的懺悔之詞(由費爾南達·埃切瓦里亞·德爾·裡韋羅講述),她是在一位虔誠的母親和一位無神論者的父親的陪伴下長大的。作為一名時髦的年輕醫科學生,她充滿活力的青少年時代受到許多人的崇拜;她與好色的、革命性的壁畫家迭戈·裡維拉(Diego Rivera)的漫長而動蕩的婚姻,在她那個時代,迭戈·裡維拉(Diego Rivera)使她黯然失色;以及她自己與男人和女人的充滿激情的風流韻事。當電影結束時,我們感覺,也許是第一次,我們已經了解了這個傳奇的、近乎神話的人物。儘管她的生活充滿混亂,而且她作為一個人和一個藝術家都具有獨特性,但這個弗里達似乎非常熟悉。

古鐵雷斯也做了一些可能被一些人認為是褻瀆的事情。她將卡羅的繪畫作品(包括一些最不朽的作品)進行了動畫處理,使圖像在我們眼前發生變化,以反映她的情感轉變,而圖片經常會相互變異。因此,當我們聽到弗里達哀嘆流產時,我們看到了這幅畫我和我的娃娃,藝術家心煩意亂地坐在一個娃娃旁邊,在她的額頭中央變成了骷髏和交叉骨思考死亡。迭戈·裡維拉(Diego Rivera)的形象(擁有第三隻眼)出現在弗里達的臉上迭戈和我化作一滴淚珠,順著臉頰流下,化作一顆跳動的、裸露的、流血的心。兩個弗里達。箭矢貫穿身體受傷的鹿慢慢地彈出並消失,以喚起心靈的療癒。

對於藝術家來說,這是一條充滿靈感的創作之路,她經常以視覺上引人注目的方式描繪自己的面容。純粹主義者可能會反對,但這部電影並沒有試圖做到純粹;而是純粹的。它試圖在混亂的形成過程中體現藝術,就像創造它的人一樣。它也試圖體現超越框架的藝術發展。古鐵雷斯在作品中清楚地看到了弗里達的生活,而不是相反。當她的畫作被超現實主義詩人安德烈·布雷頓發現並在巴黎展出時,弗里達指出,她不僅不知道也不關心超現實主義是什麼,而且拒絕她的作品的呈現方式。對她來說,這些畫作並不具有像徵意義,也不奇怪;而是一種象徵。正如她所說,它們是“我自己的誠實表達”。

象徵主義意味著隱喻、分析和巧妙的迴避。但弗里達的畫作幾乎太原始、太暴露了。由於童年時曾患有小兒麻痺症,以及 18 歲時發生的一場可怕的公車事故,導致她接受了數十次手術,她一生都承受著極大的身體痛苦。破損、刺穿和切割的圖像貫穿她的作品。倒塌的大理石柱取代了她的脊柱斷柱是痛苦的直接表達;它激起的不是會意的點頭,而是令人作嘔的皺眉。古鐵雷斯接受了卡羅作品背後的這一基本事實,並以電影的方式呈現它。結果,一位 70 年前去世的藝術家得到了一幅引人注目的即時影像。古鐵雷斯給了我們一個值得我們相信的弗里達。