亞歷珊卓康潘-蒂西爾 (Alexandra Compain-Tissier) 插圖照片: Alexandra Compain-Tissier/紐約雜誌插圖

1983年春末,當約翰·厄普代克作為作家的聲譽達到頂峰時兔子很有錢(這本書贏得了所有三個主要圖書獎,並為他贏得了第二個時間封面),一位名叫威廉·埃森巴格(William Ecenbarger)的記者向費城《費城報》的編輯提出了一個想法詢問者週日雜誌。記者想寫厄普代克的小說與賓州伯克斯郡地理之間的關係——厄普代克用所有格強調的方式稱之為“我的主場。埃森巴格計劃前往厄普代克的出生地雷丁市參觀。希靈頓 (Shillington),雷丁郊區的一個小鎮,他一直在那裡生活到 13 歲;普洛維爾 (Plowville) 距離鄉村 11 英里,他在那裡沮喪地與世隔絕,直到他去上大學。厄普代克從這三個地方汲取了開啟他職業生涯的素材:普洛維爾變成了火城,雷丁變成了奧爾頓(或兔子四部曲中的布魯爾),心愛的小鎮希靈頓重生為奧林格,有著悠久的歷史。氧和一個硬克,就像「哦,徘徊」。

在編輯的批准下,埃森巴格盡職盡責地向厄普代克的出版商發出了採訪請求。沒有得到任何答复,但埃森巴格沒想到會有這樣的答覆。多虧了一系列關於這個問題的毫不妥協的聲明——「我真的認為接受採訪是對時間和精力的極大浪費,其結果通常會讓你感到尷尬,或者至少你應該清潔你的指甲, 」他後來說——厄普代克因不願接受媒體而獲得了無端的名聲。埃森巴格毫不畏懼,開車前往希靈頓,在鎮上的公共圖書館閒逛並做了一些研究。他一開始向參考圖書館管理員詢問這位當地著名作家的情況,就感覺到有人在持續拉扯他的袖子。一位年長的女士在他身邊,透過大玳瑁眼鏡看著他。 「我了解他的一切,」她簡單地說。 “他是我兒子。”

埃森巴格帶著琳達·厄普代克到附近的餐廳吃午餐。反過來,她帶他去了普洛維爾,帶他參觀了所有厄普代克的忠實讀者都熟悉的砂岩小農舍。在狹窄的室內空間中,最引人注目的是樓梯頂上年輕的約翰狹窄的臥室,以及樓下長長的白色架子。 「他去哈佛時告訴我,」她說,「他要填滿那些書架。只能容納一兩個人了。 (到 1983 年,厄普代克已經出版了 23 本書;他一生中還出版了 40 本書。)她向他展示了因《鴿子羽毛》而聞名的、建造精良的大穀倉。埃森巴格回憶道,她是一位說話輕聲細語、聰明的女人,但有點囉嗦,顯然為她的兒子感到自豪,並樂於因培養他的才華而獲得一些榮譽。埃森巴格對他的發現感到興奮,他回到家開始寫這篇文章。

四天后,他接到厄普代克夫人的電話。 「喬尼明天會來,」她說。 「他要來安裝我的螢幕。他每年都會這樣做。為什麼不過來一下?

不需要進一步的鼓勵,埃森巴格第二天早上就來到了農舍,為自己能幸運地獲得採訪而感到高興。厄普代克夫人熱情地迎接了他,但警告他,她的兒子還在樓上,脾氣有點暴躁。 「他來訪時經常會這樣,」她透露。

埃森巴格在裡面等著,而厄普代克夫人則出去給餵鳥器添水。當作者本人出現時,他正在檢查裝滿厄普代克作品的長書櫃,他戴著一頂海軍藍羊毛錶帽,他把頭伸出廚房門來測試早晨的溫度,然後將其摘下。 「我們走吧,」他說。 “今天我還有很多事情要做。”埃森巴格有一個明顯的印象:這位著名作家正在盡力不發洩他對母親強加給他的即興採訪的憤怒。

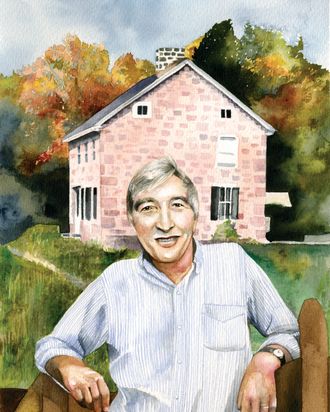

“我會開車,這樣你就可以做筆記,”他們離開家時厄普代克建議道,“但我想開你的車。”打開 Ecenbarger 的大眾車門,他補充道,“我以前從未開過 Rabbit。”這種幽默的光芒為接下來的事情定下了基調:厄普代克一開始不太情願,但很快就熱情起來,在懷舊情緒的驅使下,進入了一場馬拉松式的自傳式旅遊。這兩個人整天開車在縣城裡閒逛。在西雷丁,他們經過了一家市立醫院,厄普代克於 1932 年 3 月 18 日出生於此。在希靈頓,他們把車停在費城大道 117 號前,那是他長大的白磚房,他是獨生子,受到父母和外祖父母的寵愛。最後他們回到了普洛維爾,回到了他那座佔地 80 英畝的農場,在那裡他度過了孤獨的青春期。埃森巴格的文章《厄普代克在家》中附有一張厄普代克在農舍前微笑的照片,他一手插在棕褐色燈芯絨前面的口袋裡,另一隻手託在頸後。這是一種靦腆、孩子氣的姿勢,幾乎像個小精靈。這位51歲的作者看起來像個狡猾的孩子。他的母親徘徊在背景中,幽靈般的灰色存在在房子門口。

只有六個星期在參觀伯克斯縣後,埃森巴格意識到這筆交易是互惠互利的。記者提交了故事的一個版本,小說作家提交了另一個版本:約翰·厄普代克的“再來一次採訪”出現在紐約客1983年7月4日;這是關於一位無名演員的故事,他不情願地同意在一名記者的陪伴下開車繞著他的家鄉轉一圈(“這會提供,你知道……一個角度”)。漸漸地,隨著記憶的細流湧入洪水,演員的抵抗(「我無法忍受訪談」)消失了。即使記者的興趣減弱(「我想也許我已經看夠了。這只是為了一個側邊欄,你知道」),演員發現他不能放過這個重溫小鎮童年的機會,夢見他的初戀和消失的少年自己(「他想永遠在這半個城鎮裡巡遊」)。

讀他的紐約客,埃森巴格驚訝地發現他已經成為一位偉大的美國作家的繆斯女神。厄普代克逐字記錄了他們的交流,從有益的建議開始,即受訪者開車而採訪者做筆記,然後延伸到與手頭的事情無關的瑣碎的來回對話,例如演員的猜測記者(厄普代克的「異常緊閉的嘴」可以說是直接從埃森巴格的臉上抬起來)曾是一名高中運動員:

「別謙虛。你打的是二壘,不是嗎?

“通常是中場。”

“同樣的想法…”

其他借用的細節:正如厄普代克最初在兔子的手排變速箱上遇到麻煩一樣,演員駕駛採訪者的汽車(不是兔子,而是「日本車型」),「從第一直道換到第四道,帶著可怕的辛苦”引擎。”埃森巴格告訴厄普代克,他正在寫的文章更多的是關於這個地方而不是作者;演員收到同樣的警告,措辭同樣。在描述鎮上富有的孩子們的中世紀著裝風格時,這位演員向採訪者說出了他心中的準確詞:“當時有一個詞,‘時髦’,‘時髦’”;“時髦,時髦”。厄普代克評論了希靈頓不變的一面,並說他發現它「令人愉快」——於是他幫忙拼出了「令人高興」這個詞。

厄普代克選擇在他的遊覽中包括當地的情人巷——「孩子們聚集在那裡,」他向埃森巴格解釋道。演員將採訪者引向“頸部位置”,並驚訝地發現它仍然在那裡。他的思緒轉向了埃爾馬讓·威利斯(Ermajean Willis),那個他在 17 歲時「獲得」的女孩,然後他開車穿過幾個街區來到了她家。

「我女朋友以前住在這裡,」他向採訪者坦白。

“你只有一個?”

“嗯,是的。”

厄瑪讓是南希·沃爾夫(《我唯一的女朋友》)的眾多虛構化身之一,厄普代克在 1989 年的回憶錄中將她描述為諾拉,自我意識。儘管他曾經(不太令人信服地)堅持認為,他在小說中使用的西靈頓更多的是他的“朝聖之旅”中的一個階段,而不是地圖上的一個實際地點,但他的本能總是從城鎮的磚塊和砂漿中藉用標誌性細節。

埃森巴格起初有點不安地發現,在厄普代克的版本中,演員其實並不喜歡扮演導遊。他從謹慎的不耐煩和煩惱中滑落到苦樂參半的遐想中,引發了對某個地方、某個時間和永遠消失的自我的強烈浪漫渴望。在故事的最後,演員又恢復了一種粗魯的喜劇式的煩惱:「把你的鉛筆拿開。你個王八蛋,我要告訴你以前住在這個街區的每個家庭的名字。埃森巴格的印像是,彬彬有禮、甚至和藹可親的厄普代克很快就忘記了他的惱怒,他們的懷舊之旅給作者帶來了快樂。但厄普代克接受了這一事件,稍微重塑了它,並將一天的車程變成了一個光滑的喜劇小插曲,其中有一兩分鐘的深刻的深刻意義。這就是他的工作,厄普代克可能會聳聳肩,這是一種有利可圖的煉金術。

或者消化。在1960 年寫的一篇關於他外祖母的故事中,他用一個令人震驚的比喻描述了作家的創作過程:「我們走過大量未表達的內容,就像蝸牛一樣,留下了我們自己排出的微弱絲線。二十五年後,厄普代克在奧爾巴尼一家擠滿人的劇院發表講話,詳細闡述了他的創造性想像力的糞便學理論:「佛洛伊德在某處聲稱,孩子給父母的第一份禮物是糞便,糞便的呈現(在適當的容器中)受到一致好評。而且,就像在這種原始的善行中一樣,作者在坐下來時,在規律性和避免緊張的健康基礎上擠出了他的日常作品。這位用文字和軼事、圖像和事實進行創作的藝術家想要與我們分享的正是他消化後的生活。

一年左右在與比爾·埃森巴格相遇後,厄普代克寫了一篇自傳體文章,講述了他的老鄰居的另一次旅行。在《希靈頓的柔和春夜》中,厄普代克表達了他對掠奪自己記憶的遺憾,這些「碎片」已經「被不只一次地使用過,以至於消失了...在小說的自私腐敗中」。他的遺憾,他懷疑自己在寫作中背叛了一個他所愛的地方(「一個在某種程度上也是我的身體的小鎮」),與他依靠出售他的小說為生的頑固事實相平衡— —「為自己的小說而亂寫亂畫」。在關於創造力的演講中,他提到了當他的記憶抓住了他知道可以在小說中使用的過去場景時,他所經歷的「同時失落和重新捕獲的感覺」。這種矛盾心理一直伴隨著他的整個職業生涯,但他從未放棄重複利用他所獲得的廢料的習慣。即使不是赤裸裸的自傳性的作品,也充滿了取材自生活的事件和人物,其準確性令人不安——大量的埃森巴格人被機會主義地虛構出來。

沒有人能倖免:他的父母,他的兩個妻子,他的四個孩子都沒有——正如他在書中所承認的那樣自我意識,他免除了自己「正常的家庭內部禮節」。或者,更直白地說:“他們越親近,越親近,他們受到的對待就越無情。”在 1982 年公共電視紀錄片的一次令人心碎的採訪中,是什麼讓兔子跑,厄普代克的長子大衛承認,他的父親「在很小的時候就決定他的寫作必須優先於他與現實中的人的關係」。後來在影片中,厄普代克坦率地表示同意:“作為一名作家,我的職責是盡可能記錄我所理解的生活,對我來說,這種職責優先於所有其他考慮因素。”寫作甚至比他的個人聲譽更重要:厄普代克的一些另一個自我是令人信服的醜陋個體。 「我喝乾了女人的眼淚,然後把它們吐了出來,」他在一首晚期懺悔詩中寫道,「就像十點詹森、羅曼和義大利語。」

厄普代克能夠自由地沉迷於自傳衝動的部分原因在於他與母親的關係,這位年邁的寡婦在希靈頓公共圖書館里拉著埃森巴格的袖子,渴望談論她的兒子,著名作家。說琳達·格雷斯·霍耶·厄普代克鼓勵她唯一的孩子並培養他早熟的天賦,是對一種異常親密和復雜的關係的輕描淡寫和簡單化。她幫助他成為作家(而他,當時機成熟時,幫助了她,讓她的十篇短篇小說發表在紐約客),從他落筆的那一刻起,就為他提供了大量的建議和慷慨的讚揚。正如他所說,她是“一位理想的寬容作家的母親”,這意味著他可以自由地寫自己喜歡的東西,無論他的家人有多痛苦。傳記作家羅恩·切爾諾(Ron Chernow) 於70 年代初去普洛維爾(Plowville) 拜訪琳達·厄普代克(Linda Updike),當時他還是一名渴望寫下厄普代克(Updike) 的年輕記者。 她說:“當我發現自己被描述為一個身材魁梧、粗俗的鄉村婦女時,我感到非常受傷。”她說她走了好幾天,陷入沉思——然後她意識到自己是一個高大、粗魯的鄉村婦女。

在寫於1959 年初的自傳性短篇小說《飛行》中,厄普代克的替身是艾倫·道(Allen Dow),一名17 歲的高中生,背負著厄普代克的家族歷史和「特殊命運」的雙重負擔。艾倫的母親告訴他,他將超越小鎮的起點——「你會飛」——這個預言觸及了他「最隱密的自我」。她對艾倫的女友莫莉發動了幾乎不加掩飾的攻擊;他告訴我們,他們青少年時期的戀情“展現了我母親卑鄙、歇斯底里、殘酷的一面。”艾倫的「特殊命運」是主要的反對意見:他不應該有一個會阻礙他的女朋友。 「整個小鎮似乎都陷入了我母親的神話中,逃離才是我應有的命運。」艾倫本人也深陷神話之中,他對莫莉也很殘忍。這部分厄普代克直接借鏡了他自己的經驗。在自我意識,厄普代克解釋說,他和女友諾拉的關係因母親的反對和對他會走向更好的事物的期望而受到致命的破壞:對我來說完美的女孩會帶我離開希靈頓,而不是讓我陷入其中。

在前言中奧林格的故事,厄普代克寫道:“在結晶的記憶中,構圖取代了它。”後來,厄普代克將採訪者的注意力引向《逃亡》的結尾,引向爭吵高潮的那一刻,打個比方來說,那一刻,艾倫離開了他的女朋友和母親。 「過去就是這樣,現在也是這樣,」他說——這是一個明顯的混淆。 《飛行》以艾倫和母親之間的激烈爭吵結束,這導致他對女友的最終背叛。在回憶錄中,這種背叛是暗示性的,而不是戲劇性的:“我沒有讓諾拉光滑的皮膚、撲粉的溫暖和柔和寬容的聲音阻止我繼續我的表演。”

這是亞當貝格利 (Adam Begley) 的摘錄即將出版的傳記厄普代克,將於四月由 Harper 出版。

*本文發表於2014年3月24日號紐約雜誌。