照片:Athanasios Gioumpasis/Getty Images

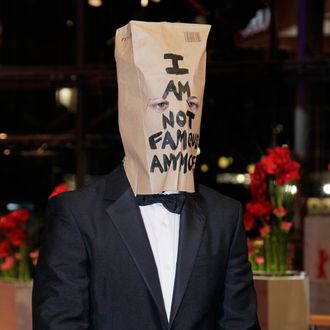

一根牛鞭。一把粉紅色的尤克里裡。一把鉗子。一碗好時之吻。在洛杉磯這座小型藝廊裡,它們都整齊地擺放在我面前的桌子上,我獨自站在那裡等待。一位猶豫不決的年輕女子從一間拉著窗簾的房間後面走出來,看到我看起來很驚訝。 “抱歉,”她說。 “嗯……我們還沒準備好。”在黑色窗簾落回到她身後之前,我看到隔壁房間裡有一個人影,一個穿著燕尾服的男人,頭上拉著一個棕色包,包上潦草地寫著「我不再出名了」。

這只是最短暫的一瞥,但上週上網的任何人都會立即認出這個蒙面人物就是希亞拉博夫。這位演員上週末因新電影柏林新聞發布會而憤然離開,成為頭條新聞色情狂後嘀咕著關於沙丁魚的奇怪的、抄襲的台詞;後來,他穿著那套引人注目的燕尾服和棕色包包出現在電影首映式上,這是自拉博夫去年 12 月被指控抄襲以來一系列奇怪行為中的最新事件。舉起丹尼爾·克勞斯的漫畫製作他的短片Howardcantour.com。

拉博夫在過去的幾週一直在加倍關注這一事件,並在推特上道歉明確撥款與其他著名的過錯相比,他出現在美術館只是這個故事的最新延續:對於題為#IAMSORRY的表演作品,拉博夫將在下週“原地”在美術館,並簡要說明該節目稱他每天上午11 點到下午6 點都會接待訪客。

只是現在還不行。 「抱歉,」女孩又說了一遍,把我領到前面,然後關上了門。

畫廊外的兩名保全轉身傻笑。 「我們仍在解決問題,」一位人士說。 “留下來。”現在是中午,我是第三個來見拉博夫的人;雖然我毫不懷疑最終會在街區周圍排起一條線來與愚蠢的星巴克到目前為止,在我之前只有另外兩名記者。其中一位是一位皺著眉頭的英國人,為《紐約時報》撰稿。獨立的,正在爭論是否應該再排隊。 “我認為我第一次做的不對,”他說,不願告訴我關於他的遭遇的任何其他事情:“你應該親自體驗一下。”幾分鐘後,排隊的隊伍突然增加到了十五人,保全揮舞著我,對著對講機嘀咕了幾句,然後又把我送了進去。

這一次,女孩從一開始就站在桌邊等我。她指著道具說:“你可以挑選一個,然後把它帶到隔壁房間。”沒有什麼真正的原因,我選擇了粉紅尤克里裡。

然後我走進隔壁房間。房間較小,燈光昏暗,希亞坐在一張小木桌旁,手掌平放,頭上戴著袋子。他對面有一張椅子,我坐了過去。他透過袋子上切的小洞盯著我。

“你想說話嗎?”我問。沒有回應。他只是坐在那裡,凝視著。

我嘗試用更輕鬆的方式:“你會彈尤克里裡嗎?”還是什麼都沒有。

然後,我們沒有說話,而是坐在安靜的交流中,什葉派上演了他自己版本的著名瑪麗娜·阿布拉莫維奇表演作品“藝術家在場”。我帶著幾個問題來了,但不太知道會發生什麼事;這些現在看來都毫無意義。我要做的就是坐在那裡,保持目光接觸,預測一次衝鋒。

除非你在尼古拉斯·斯帕克斯的小說中,否則你很少會花幾分鐘盯著別人的眼睛,但正如它所發生的那樣,我已經進行了練習:就在幾天前,我參加了一個電影首映式餘興派對,在那裡我剛認識的一個人宣稱自己是「靈魂治療師」。他性格傲慢,帶有濃重的布朗克斯口音,主動提出要盯著我的眼睛即興閱讀,而且這次聚會上有免費飲料,所以我答應了。他注視著我整整一分鐘,最後說:「你需要放眼全球。如果你和我一起工作,我可以幫助你到達那裡。他停了下來,進一步審視了我,然後滿懷希望地問:“你是製片人嗎?”

當我與什葉派保持目光接觸時,我會短暫地想起他,但大多數時候,我會保持在場並保持友好,試圖從我所看到的什葉派的臉上推測出他的心情,並在我們互相凝視時心不在焉地彈奏著尤克里裡琴。當我彈動琴弦時,烏克麗麗琴的聲音如此美妙,以至於掩蓋了我對它的完全缺乏經驗,我注意到希亞棕色的大眼睛變得水汪汪的。

過了一會兒,我放下尤克里裡,向他伸出手掌。我的其他問題都沒有引起他任何反應,但我知道這個會有所不同。 “你想牽我的手嗎?”我問。

一分鐘後,他把手放在我的手上,然後放在那裡。

於是我坐在希亞拉博夫對面,我們雙手交握,放在粉紅色的尤克里裡琴上,演員的目光持續不斷,越來越濕潤,直到淚水開始從他的眼中滑落,順著棕色紙袋滑落到那些凌亂、潦草的大寫字母上。他一邊哭一邊用拇指摩擦我的手。

終於,到了該走的時候了。我們鬆開雙手,我指著烏克麗麗琴。 「你是當然你不想玩嗎?我說,他濕潤的眼睛閃爍著。他點點頭,只是勉強地點了點頭,我很確定他在微笑。然後我從座位上站起來,把他留在那裡,他臉上蒙著棕色袋子,臉上掛著淚痕,準備迎接下一位訪客。之前那個害羞的女孩又出現了,我被帶過走廊,走出畫廊,超現實的#IAMSORRY體驗結束了。

之後,當我站在巷子裡時,我拿出錄音機,咕噥著一些筆記,我有點驚訝地發現自己的聲音如此顫抖。我真的被感動了嗎?他是嗎?或者這一切都只是一場表演,而這位演員只是在我面前哭泣,因為他在阿布拉莫維奇著名的凝視比賽中多次看到她這樣做?在經歷了什葉派的所有故意抄襲行為之後,這肯定是恰當的。

也許真相就在中間的某個地方。一個小時後,一位朋友在經歷了他的遭遇後給我發了簡訊。他在一群發推文的混蛋後面排隊等了一會兒,當進入的時候,「我給他帶來了一朵花,放在桌子上,然後說,『我和他們不一樣。』」什葉派有回應嗎? “他開始哭了。”

您透過我們的連結購買的東西可能會賺取沃克斯媒體佣金。