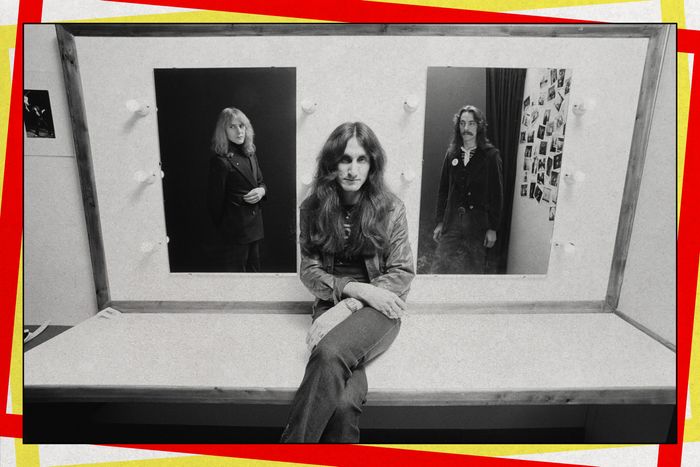

“我們要么受到詛咒,要么受到祝福,因為我們對音樂的發展有著永不滿足的好奇心。”照片插圖:禿鷹。照片:Fin Costello/Redferns

主要收穫來自格迪李的新回憶錄,我的埃芬生活,只要你懷著誠實的信念生活,任何事情都可能發生。拉什將這想法更進一步。他們的音樂植根於相互聯繫、互惠、同理心和友誼的表達,同時以某種方式保持了神聖三人組的好人形象,如果有機會,你會很樂意和他們一起喝啤酒和肉汁薯條。低調——他們都是傻乎乎的傢伙!我們是否需要提醒您洗衣店和烤雞? 「知道我們的音樂在聽眾方面實現了某種普遍性,真的令人感到欣慰和放心,」李告訴我。身為 Rush 的貝斯手和主唱,Lee 是鼓手 Neil Peart 歌詞的詮釋者和 Alex Lifeson 吉他碎片的穩定者,同時也是樂團在錄音室中始終如一的精準之眼。是的,他真的知道如何拍那個貝斯。

2020 年 Peart 因腦癌過世後,Lee 和 Lifeson 證實我們所知道的樂團已經結束了。不過,兩人表示,如果靈感來襲,他們有一天可以一起錄製新音樂。但在那一天到來之前,至少我們還有 19 張專輯值得欣賞。 “我們要么被詛咒,要么被祝福,”李笑著說道,“我們對我們可以將音樂推向何方有著永不滿足的好奇心。”

有了事業只要我們的幸運的是,你不只一次發現自己處於這種情況。我想說,我第一次感覺到我們的願望在某種程度上是合法的,是在我們發布之後2112我們一直在尋找一種屬於我們自己的聲音。我們一直試圖在概念樂隊和搖滾樂隊之間找到這種平衡——整體來說有點不成功——但早期唱片中的某些時刻表明了這一點。2112這是煙霧散去後所有這些事情第一次聚集在一起。我們真的不相信我們的事業會走得太遠,因為的失敗 鋼鐵之愛撫。沒有人比我們更驚訝了2112例如,它比廣播更受粉絲歡迎。它變成了,“哦,哇,這就是我們想去的地方,我們成功了。”

我們是一支不真正知道如何留在一個地方的樂團。改進不會直線發生。你必須抓住一些機會,你必須做好在公共場合失敗的準備,才能到達更好的地方,所以有時這會讓我們走上一條岔路。我會說永久波浪這是我們開始讓我們的音樂變得富有冒險精神但以更簡潔的方式的另一個時刻。嘗試在五到七分鐘內完成我們想要在十分鐘或更長時間內完成的事情 - 像“自然科學”或“廣播精神”這樣的歌曲。這個想法一直持續到移動圖片。你可以說移動圖片從這個角度來看更令人滿意,但我認為永久波浪是一個轉捩點。

“《花園》出自發條天使。這是因為大自然和近乎不祥的氣氛那首歌的就我的朋友和樂隊成員最終發生的事情而言。那首歌的陳述充分講述了他在生活中發現自己的位置。很多時候我都在想……好吧,我很難在聽《花園》時不不知不覺地想起他在生命的盡頭。

我記得亞歷克斯和我在多倫多的家庭工作室裡提出了一些想法。他走了一天,第二天早上我走進錄音室,聽了其中一些小想法,然後開始演奏我的貝斯。 《花園》剛上映。我將前奏與一點合成器部分放在一起,它如此美妙地融入詩句中。亞歷克斯第二天就來了,這對他來說也很有意義。這首歌很快就根據我們面前的這些不同的歌詞節而定型。寫起來真的很美。這不是酷刑。有些歌是折磨,對吧?你會流汗並撕扯你的頭髮。製作《花園》的整個過程從開始到結束對我們來說都是一種真正的快樂。

如果有人願意接手的話,有一些可以製作非常不同類型的電影。2112作為「個人對抗集體」的科幻故事,這是顯而易見的。我認為它的設定適合視覺解釋。是否做得太過分了,我不知道。你們有幾代人星際大戰電影。這不是新領域,但故事中的某些東西可以轉化為這種類型。但更重要的是,更原始的是,我喜歡整個內容的解釋發條天使。該劇改編自一個經典故事,講述了一個天真無邪的人走向世界,並試圖尋找實現夢想的地方的故事。他經歷了人生的各個階段,在那裡他被欺騙了,在那裡他從中恢復了,在那裡他墜入愛河,在那裡他失去了他的愛,然後這一切加起來使他的生活變得圓滿。這確實適合奇幻故事,但不一定是科幻奇幻故事。當你看看像這樣的節目做了什麼最後的我們或者權力的遊戲,您現在可以在任何地方看電影。然而故事的核心發條天使是一個完整的生命循環。

我收到了一些想法2112多年來斷斷續續,但沒有什麼真正讓我們想走這條路。我知道尼爾一直想帶發條天使以某種方式將故事搬上銀幕。這對他來說是一件大事,他做了一些工作,希望能夠實現這樣的事情。也許有一天。

我們確實傾向於繼續下去。如果你想想《La Villa Strangiato》,這是一首器樂歌曲,我們幾乎把除了廚房水槽之外的所有東西都扔進去了。奇怪的是,儘管這是我們創作過的最長的歌曲之一,但它很有啟發性。最後,我們已經為如何處理未來的器樂歌曲創建了一些模板——在《La Villa Strangiato》之後,我們的職業生涯中出現了很多這樣的模板。其中大多數都更加簡潔,但儘管如此,這就是我們對微調器樂歌曲的痴迷的開始。

起初,我們許多樂器派係都是放縱的。這首歌是所有放縱中的放縱。這是一種自我放縱的練習。但是,當你創作一首必須遵守歌詞和抒情主題的歌曲時,你必須遵守一個非常嚴格的劇本。但有了一首器樂曲,你可以為所欲為,可以去任何想去的地方,可以放縱任何心情,可以讓一切都圍繞著心情。 《La Villa Strangiato》是一首有多種情緒的歌曲。這是我們學到的東西,每當我們感到“好吧,我們已經有了所有這些想法,但沒有一個歌詞真正適合它,所以我們為什麼不建立一種情緒,然後使用我們的演奏能力”沿著那條路走嗎?我對此感到非常高興。這是一件很好的事情,總是感覺像是在努力獲得正確的感覺和正確的旋律來服務一首抒情詩之後的一種獎勵。沒有歌詞就像放假一樣。

我會說“Dreamline”和“Bravado”,它們在滾骨頭。這是尼爾寫過的我最喜歡的兩首歌詞,它們唱起來很美妙,因為我非常認同它們。 《Dreamline》的情感是我們只能在有限的時間內永生。我真的認識到作為一個人,嘗試一切對我來說是多麼重要——以極快的速度環遊世界,嘗試看看有什麼可看的,並感受有什麼可以感受的。我對生活的好奇心和慾望是巨大的。當你年輕的時候,你不認為任何事情會阻止你。隨著年齡的增長和對生活的體驗越來越多,你會意識到能夠盡可能長時間地擁有這種感覺是多麼幸運,因為生活改變了這一點。

「虛張聲勢」之所以適合,是因為它本質上了解並了解成本是什麼。願意付出代價和計算代價之間是有差別的。你所做的事情和採取的行動都是有代價的。每當你獲勝或走向世界並認為你已經爬上了那座山時,也許你會意識到你必須以某種方式付出代價。這兩首歌與我的人生觀息息相關。

「暮光之城」是我們第一次嘗試這樣的事情。我們還有五分鐘的黑膠唱片可以使用,但沒有歌曲。我們一直在努力研究第一面的每一個細節2112。所以我們很快就把這首歌放在一起——我們對這部劇的創作者羅德·斯特林的小頌歌。今天聽到這句話,還是很滿足的。我真的很喜歡那首歌,即使它是 Rush 目錄中較小的歌曲之一。它激發了我們回過頭來的一個想法。 「Vital Signs」和「New World Man」是此類歌曲的其他例子。但《暮光之城》仍然是我最喜歡的自發性時刻。

「Red Barchetta」是典型的瑞奇對我來說聲音。我對這首歌的聲音真的很滿意,因為它是一個非常富有表現力的低音部分和一個夢幻般的故事,但低音的切入和穿透與底端和鬆脆頂部的良好平衡,這很難總是發揮作用。 「Red Barchetta」對我來說就是這種基調的確立。

作為三重奏中的貝斯手,我的工作是以某種方式創造出一種具有足夠底端以滿足令人滿意的音調。貝斯手應該提供低音——它讓你隆隆作響,讓你移動。我必須確保我已經受夠了這樣的事情。同時,我也是一個令人討厭的玩家。我希望被聽見。我不想只滿足於逗樂聽眾的心底。我很高興能搔你的屁股,但我想咬你的頂部。我想發表一個聲明。這導致了很多實驗。 《Rush》的技巧始終是能夠為低音找到令人自豪的聲音,該聲音仍然可以與其他樂器配合使用,並且不會佔據太多的聚光燈。我們試著分享聚光燈。當你需要保持距離時,保持積極進取並保持距離對我來說始終是一個挑戰。

我想我的聲音就像樂團的音樂一樣有週期。在我唱歌的早期,我是一個喊歌手,深受 Humble Pie 的 Steve Marriott 的影響。我們都是從藍調音樂背景走出來的。我的聲音必須穿透,很多時候旋律更少,力量更多,而且表演式的表達——這讓我不喜歡許多批評家,但非常適合音樂風格。隨著時間的推移,我們的歌曲的潛力不斷擴大,我必須真正學習如何唱歌並以各種方式使用我的聲音。 《The Analog Kid》是其中的一首歌曲,其中副歌部分首先讓我以一種更哀傷和旋律的方式演唱。我接著開啟了“使命”保持火力。這兩首歌展示了我從一個尖叫者到一個更有旋律的歌手的成長。我有一個粗魯、粗暴的女高音,隨著時間的推移,她被馴服了,並被推入了一個更有旋律的背景。

神聖三巨頭中的 33% 幾十年來一直在行動。從左起順時針:照片:Fin Costello/Redferns照片:帕蒂·奧德科克/WireImage照片:Kevin Mazur/WireImage

神聖三巨頭中的 33% 幾十年來一直在行動。從頂部:照片:Fin Costello/Redferns照片:Kevin Mazur/WireImage照片:帕蒂·奧德... 神聖三巨頭中的 33% 幾十年來一直在行動。從頂部:照片:Fin Costello/Redferns照片:Kevin Mazur/WireImage照片:帕蒂·奧德柯克/WireImage

由於我們寫作方式的性質,當我們進入錄音室錄製時,大多數重要的低音線已經制定好了。所以鬥爭發生在寫作過程中,然後你必須得到這樣的表現。當然,《斯特蘭吉亞託別墅》的某些部分是困難的。在歌曲“Mission”的中間部分,尼爾和我開始進入爵士樂切線,這需要大量的注意力和技巧來確保我們能夠在現場將其結合在一起。大多數樂器部分都是具有挑戰性的。

當你聽《無政府主義者》副歌部分的低音部分時發條天使,這是我寫過的最喜歡的貝斯部分之一。但當談到能夠現場演奏和演唱這首歌時,這幾乎是不可能的。我必須將我的大腦分成完全獨立的部分,因為聲樂旋律和語法與低音的去向無關。這是我遇到過的巨大挑戰之一——學習這首歌以便能夠現場演奏。我喜歡寫這首歌,因為這是其中一首我將貝斯雙音軌高出一個八度的歌曲,所以實際上有兩個貝斯彼此同步演奏,一個比另一個高一個八度。它給了它真正廣闊的音景,可以移動合唱。

當我還是個孩子的時候,在成為貝斯手之前聽廣播時,我吸收了所有這些摩城歌曲,因為廣播裡經常播放這些歌曲。我下意識地模仿了詹姆斯·賈默森優美的貝斯線。我一直很欣賞摩城歌曲中的貝斯是如何真正推動歌曲前進的。即使是像「My Girl」這樣的歌曲,你也會認為它與 Rush 無關。為什麼格迪李談論「我的女孩」?聽聽那個低音部分,夥計。詹姆斯·賈默森(James Jamerson)知道如何提取歌曲的一部分並使其以優美的方式移動。 《無政府主義者》的副歌就是那種低音部分,也是我對他微妙的致敬。

蒸氣痕跡是一張非常非常難拍的唱片,因為它有點像之後的重聚唱片1997年尼爾的悲劇。他從人們的視線中消失了很長一段時間,發現自己住在加利福尼亞州並開始了新的生活。正如他所說,他回到我們這裡是為了「尋求有報酬的工作」。整個製作思路蒸氣痕跡必須非常體貼。我們在錄音室安頓了將近一年,並建立了一個工作環境,讓尼爾可以自由地進去並重新介紹自己的鼓和演奏,而不會讓每個人都在看著他。亞歷克斯和我在工作室的另一個地方工作,在那裡我們可以繼續創作,但我們已經很久沒有一起寫作了,所以想法來得很慢,早期的想法並不令人滿意。我們必須鞭策自己,放棄不好的想法。當我們終於有了一個好主意時,我們有點偏執,因為我們想把它錄下來並保留下來。我們很緊張,如果我們從頭開始重新錄製所有內容,我們將無法重現它。

由於情緒不穩定和恐懼太多,整個過程變得非常漫長,而且充滿了偏執。當我們收集完所有這些歌曲時(我們對此感到非常滿意),它們來自各種各樣的來源。其中一些是我們保留在磁帶上的即興演奏,並且從未在聲音上進行過微調。整個專案進行到最後,當我們進入混合過程時,就出現了問題。這很困難,因為這張非常密集的唱片上的許多聲音都沒有以理想的方式錄製。製作唱片並讓它聽起來像我們想要的那樣,這成為了一段不可能的旅程。我們耗盡了最初的工程師和聯合製作人的精力,不得不請其他人來幫助我們完成它。這簡直就是個混蛋。一個真實的笨蛋。

當我回顧一些最早的材料時夜間飛行甚至部分2112,我對我們打球的速度感到震驚。比如,“夥計們,火在哪裡?”我一直都知道並欣賞我們的過度活躍,尤其是作為節奏部分。尼爾和我就這樣開始了,但現在回想起來,我希望我們能放慢一點點,讓歌曲更加流暢,呼吸更多一點。我對這一點的解釋與我們第一次製作這些唱片時的解釋不同,因為當時我根本沒有聽到它。

有些歌曲的初衷可能也有點天真。當然,這個令人討厭的小故事叫做「樹木」——對強迫平等的評論。作為一個思想更加自由的成年人,我現在對生活中的事情採取了更加溫和的態度,我更加開放和願意。我現在比以往任何時候都更重視社會責任。當然,當我提到自由意志時,我會談論這一點。我們二十歲出頭時唱的一些事情似乎非常重要。但隨著時間的推移,你會改善這些觀點,因為生活告訴你事情不那麼簡單。一旦你遇到問題,並開始幫助你的家人或朋友解決其中一些問題,你就會了解到很多生活中的灰色地帶,而不是黑白區。

天哪,有這麼多。

曾經有一段時間,宗教權利試圖消滅我們同類的進步樂隊和金屬樂隊。我記得我們被一家報紙斥責為“魔鬼崇拜者”,這是我聽過的最荒謬的事情。尼爾寫了反駁實際上發表在同一份報紙上,我想,為他喝采。還有一場盛大的自由混戰新音樂快車,誰以為我們是法西斯主義者,2112是一首法西斯音樂。這是一個完全荒謬的解釋。對我來說,這對那個特定作家的世界觀來說是赤裸裸的、血腥的錯誤和主觀。

我們是玩家寫的音樂。這就是我們的本質。演奏者的音樂往往具有技術性,並且對其他有抱負的演奏者有吸引力——在 20 世紀 70 年代,這一類別中的男性遠遠多於女性。但性別方面發生了一場革命。我認為我們的演出中有很多年輕男孩,因為那是當時音樂家的大部分,而且現在已經改變了和演變。我認為,隨著我們的歌詞變得更加哲學化、更加世俗化、涉及更多問題,它吸引了一種超越年輕男孩音樂家群體的心態。隨著歌詞變得更加通用,我們的粉絲群開始擴大。隨著年齡的增長,我會觀察觀眾,裡面有媽媽、爸爸和各種性別的孩子。

我們剛剛經歷了非常沉重的歲月。當到了真正進入世界進行旅行的時候,我們更加放鬆,因為我們已經獲得了新的生命。我們有第二次機會成為一支樂隊,並且不想重複我們過去所做的頑固、不可控的決定。例如,我們從來不想拍電視節目。我們一直以為,這很麻煩,樂團聽起來從來都不好聽,等等,等等。因此,我們開始採取我認為的“科斯坦薩方法”,在此基礎上宋飛傳傑瑞對喬治說:“如果你的每一種本能都是錯誤的,那麼相反的直覺一定是正確的。”如果有人走過來對我說:「我有一個電影宣傳。你們想和保羅路德和傑森席格爾一起出演這部喜劇電影嗎?我現在會說:“是的,當然,我們會這麼做。”同樣的事情對於柯伯特報告。我們是史蒂芬·科爾伯特的粉絲,我們知道這是一部喜劇,那為什麼不呢?這些人中的許多人在年輕時都是《Rush》的粉絲,不知何故覺得有義務回報。這意味著很多。這確實意味著很多。

對我們通常會拒絕的事情說「是」會讓我們更快樂。我們正在做有趣的事情,一切似乎都是一場新的冒險。感覺我們並沒有重複 Rush 1.0 的程序。我們的行為開始與以前的性格不同。我們在舞台上更加放鬆——我們在舞台上的形象變得更加有趣。我們開始在我們所做的每一個方面都添加幽默。我們會嘗試加入一些有趣的東西,以便粉絲們可以來看演出,聽到同樣的歌曲,聆聽那些長長的器樂部分,但也許在這個過程中的某個地方會有一個笑話,讓他們的臉上露出微笑。我喜歡《衝刺》的觀眾微笑著。這就是動機。

Rush 的工作室首秀,匆忙,於 1974 年 3 月發行。 它的銷量很差,樂團的唱片公司認為它令人失望,他們熱衷於重播這張專輯。夜間飛行。 皮爾特(Peart)寫的一個示例詩節:“衡量生命的標準是衡量愛和尊重/很難獲得,但很容易被燒毀。” 里肯巴克的簡寫。 是的,李說「一些人」向他發送了病毒式傳播的麥克斯威尼的文章,“關於新避孕措施的常見問題:匆忙的音樂。”他覺得很有趣。 大約一年之內,皮爾特的十幾歲女兒死於車禍,他的妻子則死於癌症。 發表於德州日報1981年,可全文閱讀這裡。