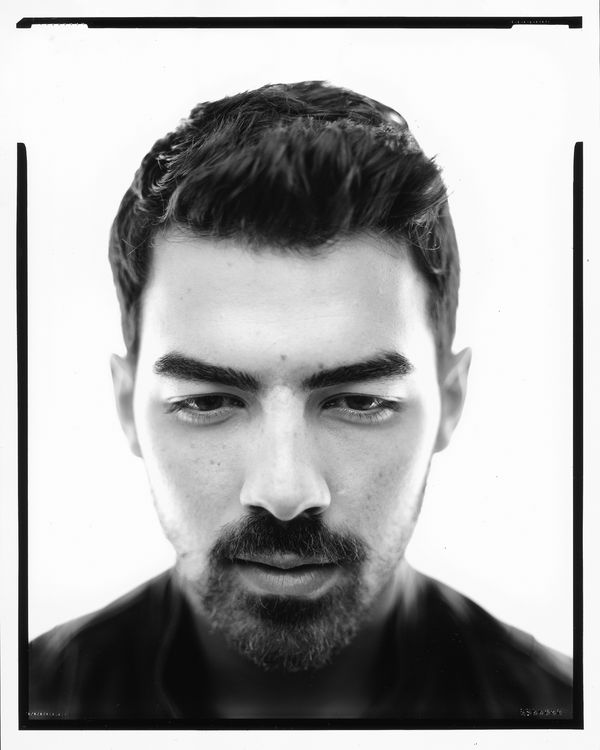

喬喬納斯,安德烈亞斯洛康拉斯拍攝。照片:Andreas Laszlo Konrath 和造型:Avo Yermagyan;由 Marissa Machado 為 Celestine Agency 的 Kevin Murphy 做美容。

正如珍妮佛葡萄園所說。

在某種程度上,我習慣了在公共場合長大。我是牧師的孩子,所以即使在那時,眼睛也總是在我身上。我坐在教會的第一排,每個星期天我都必須穿西裝,因為我的父母希望我成為我並不總是想成為的榜樣。我更喜歡穿著我的牛仔夾克和所有樂隊徽章去新澤西州的小場地觀看朋克搖滾演出,我們在那裡長大。就這樣我愛上了音樂,也為之著迷。我會站在那裡,看著歌手在舞台上奔跑,並掌控人群。我什至沒有註意到舞台上發生了什麼。我只能看到歌手。

但我在那個年紀有一定的義務。如果我星期日不想去教堂,或者當我試圖弄清楚我想成為什麼宗教,或者試圖理解靈性時,我總是必須面對人們尊敬我的問題。當我14歲的時候,我們最終離開了神召會教會。從那以後,教會的概念確實讓我心煩意亂了很久。我的意思是,我相信上帝,這是我所擁有的個人關係,但我無論如何都不信教。

我上學直到大約七年級,然後我的父母決定讓我們在家上學。我數學很爛。我的科學成績很好,音樂課也很優秀。大驚喜。房子裡總是有音樂。我們的父親幾乎可以演奏任何樂器,我們開始自己學習樂器。尼克七歲時,他開始到處唱歌——在家裡,甚至在髮廊裡,他就是在那裡被發現的。

我們從來沒有真正想過要一起創作音樂,但多年後,當尼克製作他的首張專輯時,尼古拉斯喬納斯,凱文和我真心想和他一起寫。所以我們在客廳一起寫了一首名為“Please Be Mine”的歌曲,我們認為這首歌只適合尼克。但當我們的父親聽到我們的聲音時,他說我們應該為 David Massey 演奏這首歌,David Massey 當時是 Nick 的計畫的 A&R。他簽了很多兄弟樂團——Oasis、Good Charlotte——當我們進去為他唱這首歌時,他告訴我們他想簽下我們作為一個團體。

我們不是由某些斯文加利人聚集在一起的,但肯定是被丟進去的。尤其是尼克,他只有 12 歲(我 15 歲,凱文 17 歲),他必須做出所有這些重大決定,無論他想加入樂團還是單獨工作還是與他的兄弟一起工作。幸運的是,他很樂意與我們合作。

我們花了大約兩年的時間發行了我們的第一張唱片,是時候了,2006年,我們準備了這麼久,爸爸每天都要開車送我們去城裡的錄音室。我永遠不會忘記我們的第一場音樂會:我們被命名為 J3,但我們討厭這個名字。感覺就像一個男孩樂團的名字。我記得在那場演出之前我轉向我的兄弟們說:“你們希望我們的餘生都叫 J3 嗎?”當我們登上舞台時,我是第一個向觀眾宣布的人:“嘿,我們是喬納斯兄弟。”又好又簡單。

幾年來,我的兩個兄弟、我們的父親、我們的後備樂隊和我開著一輛麵包車從一個城市到另一個城市,在任何可以容納我們的場所演出——學校、教堂、成年禮——而我們的母親則留在家裡照顧我們最小的弟弟法蘭基。早期的巡演歲月很艱難。我們向維羅尼卡開放,他們有一群俱樂部球迷,我們必須向那些球迷證明我們真的可以打球。向他們展示我們是真正的音樂家。這總是一場鬥爭,因為每個晚上我們都陷入仇恨之中。有時人們會激怒我們,向我們丟水瓶。

當迪士尼介入後,一切都完全改變了。他們面向更年輕的市場,而我們的觀眾也更年輕,所以我們開始舉辦一些迪士尼音樂會、迪士尼聖誕音樂會和迪士尼過山車開幕式。然後,我們為一首翻唱歌曲製作了一段音樂視頻,我們最初不想這樣做,因為我們沒有寫過它,名為“Year 3000”,專門為迪士尼製作,這導致他們開始在迪士尼電台和迪士尼電台上播放這首歌。在我們意識到之前,我們的粉絲群已經爆炸了。

我們從開場演出到成為頭條新聞,首先是在半劇場,然後是全劇場,然後是半劇場到全劇場,所有這一切都在大約六週的時間內完成。 2007 年參加德州博覽會是一個轉捩點。現場有 40,000 人,我們需要搭乘直升機才能趕到現場,因為交通太糟糕了。我記得坐在那架直升機上,飛過所有這些汽車,心想,這確實正在發生。

迪士尼非常擅長創造名氣。他們與許多流行歌手和年輕演員合作,從希拉里·達芙 (Hilary Duff) 到高中音樂劇全體人員。麥莉賽勒斯在迪士尼節目中扮演了一位已經著名的流行歌星,漢娜蒙塔娜,當我們開始爆發時,我們通過在自己的節目中扮演她最喜歡的樂隊而得到了提升。這絕對是迪士尼向我們展示的第一個重要的愛情,我認為這可能是一次嘗試,看看他們是否應該給我們展示我們自己的節目,他們做到了。我們有一部情境喜劇叫喬納斯我們在劇中扮演的角色分別是凱文、喬和尼克盧卡斯,他們都是著名樂團的成員。

但這部劇的問題在於它的一些文字很糟糕。結果變成了一些只有 10 歲孩子才會笑的奇怪的鬧劇幽默。他們去掉了尼克的吻戲。我每天都必須刮鬍子,因為他們想讓我在 20 歲時假裝自己是 16 歲(演出結束後,我剪掉了頭髮,並儘可能多地留起了鬍鬚)。我們當時就同意了,因為我們認為迪士尼是我們唯一真正的機會,我們害怕這一切都可能隨時從我們身邊奪走。

作為這樣的公司的一員,我們會抱持一定的期望。不明顯,但有一種微妙的氛圍。 2007 年,當凡妮莎哈金斯發生裸體醜聞時,我們正在與迪士尼合作。我們聽說她必須在迪士尼辦公室待上一整天,因為他們正在想辦法讓她被封鎖。我們聽到高階主管們談論這個問題,他們會告訴我們,他們為我們沒有犯同樣的錯誤而感到自豪,這讓我們覺得我們永遠不會搞砸。我們不想讓任何人失望——我們的父母、我們的粉絲、我們的雇主——所以我們給自己施加了難以置信的壓力,這是任何青少年都不應該承受的壓力。

我們還只是孩子。這就是現實。我們是受驚的小孩子。所以你承擔了所有強加給你的責任,並且你被期望是完美的。我接受過媒體培訓,但我討厭它。每當你被問到一個不舒服的問題時,他們會教你如何改變話題,比如說:「哦,這讓我想起了我的狗!我有一個關於我的狗的精彩故事!裝傻是逃避任何事情的最佳方法。我們也制定了由誰回答哪些類型的問題的策略。如果這是一個嚴肅的問題,尼克會回答。如果是輕鬆的話,凱文會的。尼克和我回答了與我們的音樂相關的問題,並解釋了某些歌曲的含義。我們甚至做了一個良好的管家服務和媽媽的故事,我們穿著這些可怕的粉彩。光是想想就讓我感到畏縮。

迪士尼創造了我們比我們想像的更有名。在音樂會期間,當我們想要演奏一首新歌或享受親密時刻時,尖叫聲可能會如此勢不可擋,以至於我們不得不告訴人群冷靜下來並享受這一刻。它也可能變得可怕:我們在西班牙舉行了一次見面會,大約有 100,000 人出現,我們最終被追趕穿過一家購物中心。感覺就像殭屍啟示錄。

有時候,當我走進飯店房間時,卻發現一個我不認識的女孩站在那裡。根據記錄,我們沒有傳統的搖滾體驗。我們還是在迪士尼工作的孩子,所以在我們的飯店房間裡找到一個女孩並不像是公開的邀約。現在不是 1986 年,我也沒有加入金屬髮樂團。這感覺就像是一個我們必須解決的問題,但又不會給我們帶來麻煩。有一次在南美洲,一位飯店工作人員把他的孩子偷偷帶進了我的房間。我不知道他們希望發生什麼,但保全帶她出去了。

人們喜歡想像在旅遊巴士上會是什麼樣子,他們會問我們,“這一定只是一場派對!”當然,每當我們出現在鏡頭前時,我們都會被認為是微笑、快樂和樂觀的,但有時我只想躺在床上。

與失控的粉絲打交道的困難之處在於,你不想成為壞人,也不想讓他們失望,但有時這種情況最終會發生。曾經有一群粉絲喜歡在我們紐約的公寓外露營,大約一年前,其中一個早上向我們要一張照片,我向他打招呼,那天晚上,他就在我們和一些朋友去過的一家餐館外面。那不酷。感覺就像他在跟蹤我們。於是我們都上了車,他跑過來,透過車窗大喊:「我可以拍張你的照片嗎?拜託拜託好嗎?我說:“聽著,夥計,我通常在這方面對你很好,但我們只是度過一個屬於自己的夜晚,如果你能尊重這一點,我真的很感激。”他開始大哭,然後跑向他的朋友。兩天后,小報刊登了我對一名粉絲無禮的報道,讓他當面哭笑。這很有趣,因為我向一大群粉絲打招呼,但我拒絕的那個最終卻成了新聞。

長期以來主導我們新聞報道的話題就是定情戒指的事情。我們無法逃避它。它開始於我很小的時候——我一定是10歲或11歲。凱文和我決定加入──尼克後來也嘗試過。快進幾年,我們已經開始演奏音樂,我們正在與迪士尼合作,我們有了這些戒指。

我記得對這個人的採訪,他的整個議程都是集中在戒指上。他不斷地推動這個話題,當我們堅持不想談論這個話題時,他告訴我們,“我可以寫任何我想寫的東西”,這讓我們感到害怕。事情就是這樣:我們不知道更多,我們只是想讓人們快樂。現在我知道我不必回答任何我不想回答的問題。例如,你為什麼要關心我 15 歲弟弟的性生活?

但當時,我們解釋說,我們在年輕時就對自己做出了這些承諾。幾個月後,人們發現我們陷入了某種邪教,我們是這些小舞台上的米老鼠小孩。人們走過來對我們說:“非常感謝你們,我在等,因為你們也在等!”我們只是想,不!那不是我們的目的。

因為我們的年齡,因為迪士尼,因為那些戒指,在我們的職業生涯中,有很多事情我們不得不粉飾。如果歌詞有點色情,唱片公司的人會告訴我們必須改變它。它可能是最無辜的參考,例如“我獨自和你在一個房間裡”,它必須被刪除。感覺我們沒有創造力,所以我們不再聽他們的意見,而是開始交東西。

幾年前我們決定摘下戒指。我在20 歲時失去了童貞。那個女孩太瘋狂了。我很慶幸我沒有去那裡。

那對情侶是什麼那是相當有名的山丘?海蒂和史賓塞?我不想成為海蒂和史賓塞,所以我對關係保持沉默。我生活在一個只有我、我的兄弟、我的樂團、和我一起巡迴的人組成的泡沫裡。這就是我最終與業內很多人約會的原因,因為你與他們有聯繫,你們的日程安排相同,說實話,這很令人興奮。在我內心深處,與一個同樣出名的人約會感覺很特別。但出於對粉絲的尊重,我想保持沉默,因為我們有大量女性觀眾,我不想在她們面前磨蹭我的關係。我約會過的一些女孩就是不明白這一點。

我真的對我的前任沒有任何怨恨。所以我不會貶低與我有關係的任何人——只是我可能會在我的音樂中加入一點點,並暗示它,並在這裡或那裡取笑它,這對於粉絲和那些真正喜歡它的人來說就夠了。但我不會公開地說:“是的,實際上,這個人是個婊子,她對我做了這樣的事。”我覺得沒有必要為了賣唱片而這麼做。

但我確實約會了很多次。我曾經偷偷溜出去,在車上和這個女孩勾搭,然後就出現了一些謠言:「看到青少年流行歌星在停車場的汽車後座上勾搭,」然後寫道-up 有點明確。我一直在想,天哪,會有視頻,會有照片。那個女孩也在這個行業,我們以為我們完蛋了,因為我們都在跟迪士尼合作。這將是我們能想到發生在我們身上的最糟糕的事情。但什麼也沒出來!

對粉絲來說意義重大的一段關係是我和黛米洛瓦託的關係,我認識她很多年了。我們一直是朋友,我們都是迪士尼的孩子,因為我們在電影中扮演了一對情侶。搖滾營迪士尼頻道特別節目——粉絲們喜歡看到我們在一起——我們最終約會了一個月。我真正了解了她,了解了她所苦苦掙扎的來龍去脈,例如吸毒。我覺得我需要照顧她,但同時我又活在謊言中,因為我不開心,但又覺得我必須為她留下來,因為她需要幫助。當然,我無法表達這些,因為我有一個品牌需要保護。

這是一種瘋狂的情況。每個人都倒吸一口氣,女孩開始流血。就在那時,她的團隊和家人告訴她,“你需要進入康復中心。”我記得當時在南美,歌迷們立即得出結論,我們把她踢出了 2010 年巡演,他們只是因此討厭我們。

長期成為迪士尼的一部分會讓你不想永遠成為這個完美的小木偶。最終,我達到了極限,我想,管這一切吧,我只是想向人們展示我是誰。我想這發生在我們很多人身上。迪士尼的孩子在某種程度上很勇敢,我認為這就是迪士尼僱用他們的原因。 “看,他跳到桌子上了!”五、六年、十年後,他們會說:「喔!我們該怎麼辦?來吧,夥計們。你對自己做了這件事。

我第一次吸大麻是和黛米和麥莉在一起。我當時大概17歲或18歲。試試吧!所以我試了一下,結果還好。我甚至不再那麼頻繁地吸大麻了。當我16、17歲的時候,我被抓到喝酒了,當時我以為世界就要崩潰了。但我在另一個國家,而且那裡是合法的。 21 歲生日那天,我從樓梯上摔下來。當時我失去了知覺,我的整個團隊都害怕有人要拍張照片。現在,我偶爾會在一天結束時喝一杯葡萄酒或伏特加蘇打水。

當我 20 歲時,我開始和阿什莉·格林約會,她是我的第一段認真的戀愛關係。我們在一起快一年了。我一個人住在洛杉磯,最終,長途電話不起作用。這是非常困難的。我做了一個封面故事細節承認了這段關係,在報攤上刊登的第二天,我們就宣布分手。這只是巧合,但有趣的是這種事總是會發生,對吧?在艾希莉之後,我花了兩三年才單身。我正在勾搭並玩得很開心。現在我和一個我真正在乎的人在一起了。我們得到彼此。

是的,我和粉絲約會過。我不能說我從未涉足過那個世界;我不能說我從未涉足過那個世界。有時我確實利用了我所擁有的機會。我記得我邀請一位粉絲去看電影,我們一直在親熱。我甚至不記得這部電影講了什麼。我當時大概16歲左右。後來,我有點害怕,因為我以為她會公開,全世界都會知道。幸運的是,她從來沒有這樣做,我想是因為她認為將來還會有另一場聚會。

曾經有過幾天當我有時想放棄的時候。當這一切感覺太壓倒和疲憊時。但我的兄弟們幫助我度過了很多難關。我的意思是,在我們的整個職業生涯中,我們只取消了兩到三場演出。有時候我們一定會帶病去表演,因為騎車的時間太多了。當我們中的一個人感覺不舒服時,我們所要做的就是說:“我需要你來唱這首副歌。”甚至從來沒有一個問題。總是這樣:“好吧,我找到你了。”

它讓我們更加親近,一起身處這個奇怪的世界。我是老二,所以我一直是橋。我對兩者都能很好地理解。尼克和我都是運動健將,我們因運動而結下不解之緣。凱文和我一直很親密,但自從他結婚後我們就很少見面了。我們只是三個兄弟,一起面對這一切瘋狂的事。每當我們中的任何一個人變得過於自大時,我們都會提醒對方,這狗屎不是交給我們的,我們會提醒對方所有從一開始就討厭我們的人,他們不相信我們是有什麼好處。我們以此為動力,讓我們繼續前進。

考慮到所有這些,與另外兩個人一起表演,尤其是如果他們是你的兄弟,可能會很困難。當我們一起寫音樂時,我們都提出了不同的想法,而且它們並不總是一致的——一個人想寫一首快樂的歌,一個人想寫一首悲傷的歌,而我可能只想寫一首關於沿著海灘散步。因此,在 2010 年,大約在尼克做他的業餘項目《尼克喬納斯和政府》的時候,我決定自己花一些時間進行試驗並走向新的方向。這是有機發生的。我正在創作音樂,這變成了我自己錄製音樂,這變成了思考在舞台上表演這些歌曲的感覺。

我職業生涯中最大的失望之一發生在幾年前,當時我製作了一張從未面世的個人專輯。我和一個名叫羅伯特·施瓦茨曼(Robert Schwartzman)的人錄製了十幾首歌曲,他是魯尼(Rooney)的主唱,這張專輯有點像霍爾和奧茨(Hall & Oates)。有一種 Freddie Mercury 的氛圍(他是對我影響最大的人之一)。我把歌曲交給了好萊塢唱片公司,“這行不通。”他們說這些歌曲太奇怪了,聽起來像小樣。唱片公司希望我能使用一支由迪士尼熱門製作人組成的團隊——幾年前與賽琳娜·戈麥斯和麥莉一起創作的人。但對我來說感覺很假。我打電話給我的經理說:“我現在真想把頭撞到牆上。”

我們聯繫了業內最大的一些製作人 Rob Knox 和 Danja,製作了實際發行的個人專輯,名為快生活。 Lil Wayne 在一首歌曲中說過這個詞婊子,當我聽說這張專輯將因此而被貼上家長諮詢標籤時,我的一半在想,甜的!人們會認為我是個壞蛋。另一半則認為,這會疏遠美國中部的許多粉絲。我並不是說這是這張專輯最終沒有像我之前的唱片那樣出色的唯一原因。但我認為廚房裡有很多廚師,而且我認為這很匆忙,我無法說話,因為我害怕。他們希望我成為賈斯汀·汀布萊克的克隆人。就連好萊塢唱片公司的一位負責人也說:“他是新的賈斯汀·汀布萊克!”

之後,又回到了「男孩樂團」喬納斯兄弟。我並不因為每個人都認為我們是一個男孩樂團而感到生氣。我喜歡一些男孩樂團的音樂。就在昨天,有人說:“你還在跳舞,對吧?”我說:“我從來沒有這樣做過。”但我明白為什麼人們會這樣看我們。我們的觀眾主要是青少年,而且我們也出現在青少年流行雜誌上,你必須擁抱小狗。我們希望被視為一支很酷的樂隊,一支演奏自己的樂器並創作自己的歌曲的樂隊,但很多人沒有註意到這一點。廣播電台會說,「哇!真的嗎?你帶吉他來了嗎?為什麼?我所能想到的就是,你在開玩笑吧?

喬納斯兄弟解散持續的時間比很多人想像的要長得多。我們已經到了一個地步,我們不再對同樣的事情胡言亂語,我們不想成為一支擔心人們不明白我們有多酷的樂團。整個情況使我們作為一個家庭破裂,我們最終感覺我們互相阻礙了。例如,我想透過視訊變得更性感,而凱文出於他的原因對此感到不舒服。我的意思是,他已經結婚了,我明白了。當涉及到音樂和重大決定時,尼克的聲音也比我和凱文更大——他在樂隊中擔任領導角色,這在一段時間後影響了我們。

當我們開會討論如何發布我們的新音樂時,事情就到了緊要關頭,結果卻變成了一場巨大的爭鬥。那是我們第一次真正坦誠地談論很多我們不滿意的事情。打鬥聲很吵。我尖叫起來。當尼克提出結束一章並繼續前進的想法時,我嚇壞了。我不知道該收拾走人還是直接打什麼東西,因為我很生氣。我和我的兄弟們在這個樂團工作了很長時間,在我看來,我們感覺就像是要放棄了。這對我來說沒有意義。

但一旦我開始剝開層層,我就明白了。發生了很多功能失調的事情。音樂也變得陳舊了,因為我們寫了它並錄製了它,然後它會放置很長時間。那次會議之後,我們花了一個晚上的時間考慮事情,再次見面,什麼都沒有解決,所以我們決定用一周的時間考慮一下。然後我們取消了旅行。對我來說,參加最後一次歡呼巡迴真的很困難。我不在乎錢;我只是想找到正確、健康的方式讓我們一家人和睦相處。

我們出現在早安美國談論分手,因為我們認為這是向粉絲解釋分手並向粉絲表達愛的專業方式——我認為他們覺得自己應該得到一個解釋。他們中的一些人對這種情況的發生感到生氣,但歸根結底,我們作為一個家庭正在努力照顧自己。那很好。那應該沒問題。

現在我已經 24 歲了,可以掌控自己的生活,我要重新開始。我經歷了很多事情,但我真的很興奮,因為現在我可以和以前一起工作的人一起回到工作室。我不必依賴任何人的意見,無論好壞,然後聽到他們說:「不,不,你不能和他們一起寫作。這對我們來說太奇怪了。因為奇怪的作品。看看洛德。

*本文原刊於2013年12月9日號紐約雜誌。