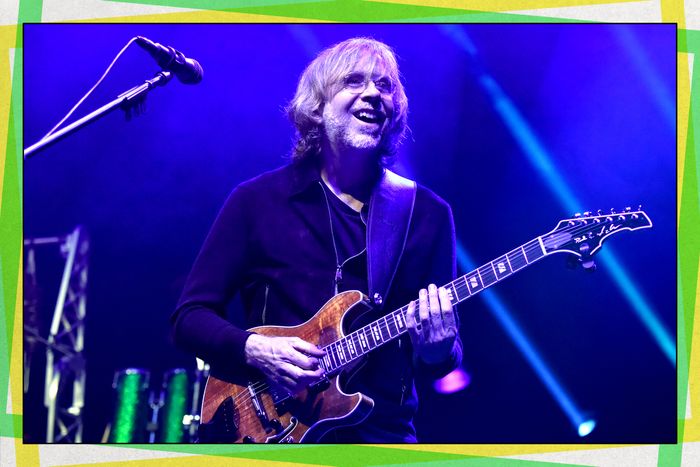

“我不知道樂隊和觀眾之間曾經有過這樣的關係。”照片插圖:禿鷹;照片:傑夫·克拉維茨/FilmMagic

本文原刊於六月。隨著 Phish 新專輯的發行,我們現在正在重新循環它,發展。

你討厭的朋友不會對網路釣魚閉嘴,他的觀點是有道理的:這支擁有 40 年歷史的即興樂隊及其忠實的追隨者現在正處於令人難以置信的最佳狀態。他們在 2024 年敲響了木偶增強新年演出後,他們將迷幻的即興表演技巧帶到了拉斯維加斯球館,演出四個晚上,門票全部售完,演出名單或銀幕上都沒有重複。他們還出新專輯了發展,將於 7 月 12 日發行,正好趕上夏季巡演,該巡演以他們在特拉華州舉行的為期四天的音樂節(他們定期舉辦此類活動)結束。

但對於多產的 Trey Anastasio(Phish 的主要詞曲作者、吉他手和主唱)來說,這還遠遠不夠。你最近可能見過他和比利喬爾坐在一起或者介紹斯蒂利·丹當他進入歌曲作者名人堂時應該一直在家中為即將與整個交響樂團合作的一些獨奏演出進行練習。在薩克斯風吹奏者兼和聲歌手詹姆斯·凱西去世後,他還剛剛結束了與他的特雷·阿納斯塔西奧樂隊的短暫巡演,這是一個從通常的打擊樂豐富、圓號增強的八重奏中精簡出來的四重奏。

Phish 成立於20 世紀80 年代中期(Anastasio、貝斯手Mike Gordon、鍵盤手Page McConnell 和鼓手Jon Fishman),最初是一支位於佛蒙特州伯靈頓的大學樂隊,演奏經典搖滾翻唱歌曲和歌詞充滿幻想的原創作品,偶爾也會嘗試進入理髮店四重奏和真空吸塵器獨奏 - 在 1995 年傑裡·加西亞 (Jerry Garcia) 去世前後成為頂級巡演表演者。是Phish 和 Grateful Dead 之間有相似之處(沒有兩場表演是相同的,即興表演可以持續 27 分鐘,停車場裡有烤奶酪和毒品集市),堅持“即興樂隊火炬傳遞”的敘述太簡單了。是的,許多歌迷從一個城鎮到另一個城鎮去看這個樂隊,但在音樂上,Phish 的影響更加廣泛(參見Genesis、Talking Heads、Sly and the Family Stone、Little Feat、Frank Zappa),而且他們的作品更具實驗性幾乎任何其他樂團都經常在麥迪遜廣場花園演出(他們在世界上最著名的競技場演出了 83 次,僅次於喬爾)。他們長壽的一個證明是:Phish 從未在電台流行過,但他們在 SiriusXM 上有自己的電台。

與 Trey Anastasio 談論所有這些有點像探索一場史詩般的 Phish jam,其中充滿了對話的死胡同、笑聲、深刻性和地段對其他音樂家的參考。我們最近的談話遠遠超過了預定時間的兩倍,因為阿納斯塔西奧並沒有失去他對歌曲創作的熱情。 「我很小的時候就開始寫歌了,」他說,「我幾乎每天都寫。我從沒想過會達成唱片合約或其他任何事情,但其中仍然有這樣的因素。

也許是“Free”或“Theme From the Bottom”,但我會說新唱片中的“Evolve”。這是一個特雷和湯姆這首歌仍然保留著 Phish 的「中偏左」視角。它類似於“在房間裡彈跳”,也是我們都很滿意的一首——它有點神秘,有關於“創造者”和“數學”的台詞。它講述了我們青少年時期對彼得·加布里埃爾(Peter Gabriel)的痴迷——他真的可以用歌詞製作一張抽象照片——布萊恩·伊諾(Brian Eno)、羅伯特·弗里普(Robert Fripp),以及齊柏林飛船和平克·弗洛伊德(Pink Floyd)。有一些複雜的網路釣魚歌曲,你真的必須製作一個承諾,但《Evolve》的旋律卻很簡單。它有精靈灰塵。

“蠕動的線圈”,中間的“dooo-do-dooo-do-do-do-dooooooooo”——非常好聽以英鎊出售英格蘭,迄今為止我最喜歡的《創世紀》專輯,甚至還差得遠。 《蠕動的線圈》有一點點《第五灣》的味道。還有《蜥蜴》的開場白,“穿過走廊”,其實是對《三十二門的密室》中“樓梯頂上有數百人”的致敬。羔羊躺在百老匯。還有《地毯爬行者》。我只是著迷。

我曾經和彼得·加布里埃爾通電話,他會的不是現在觸摸那個材料。他很年輕,卻繼續創造出如此高雅的藝術,但是──我的意思是一切他做得很好——承認你年輕時是一個深刻的思想家是可以接受的。披頭四都很年輕!年輕並不代表你還不是現在的你。

“裂開並融化。”我確實很喜歡玩它。但我也想看看。實際上,這個想法是擺脫所有音樂概念,進入一個純粹能量的地方。這就是我們所追求的。那和「哈利·胡德」。還有「這是冰」。我說太多了嗎?我們有很多歌!等等,《分割的天空》!我想看 Phish 演奏《分裂的天空》。

觀眾歡呼這麼久會生氣嗎在《分裂的天空》中的那個停頓中?

不哦。我感到很榮幸。我經常哭,我試著掩飾我在哭的事實。我們四個人之間友誼的深厚——我們已經演奏這首歌 40 年了,我們看著我們的孩子長大——你可以理解這一切。久了。我看到大菲爾了他是我們的粉絲之一,而且他很高;他脫穎而出。所以我知道他們在喊什麼。他們大喊大叫他們的友誼。喊叫與我們無關,而是與社區有關。粉絲們讓這件事發生了。我們從來沒有告訴觀眾在“Stash”期間鼓掌;他們就這麼做了,我們很喜歡。我們從來沒有告訴人們在“Twist”期間高喊“Wilson”或“woo”。我喜歡它——我想要更多的“woo”。儘管現在它也有了一個名字:「討好」。有人告訴我「我們中的一些人不喜歡你『求愛』。」我當時想,那到底是什麼?

我們對「慈悲」投入了很多心思。這首歌是我在家裡錄製的,然後我把它帶到 Mission Ballroom 與德茲隆道格拉斯和喬恩·菲什曼(Jon Fishman),然後在去年的墨西哥網絡釣魚表演之後,我為自己錄製了一張假專輯。新素材的所有獨奏原聲版本。與我發行的原聲專輯不同憐憫。這是另一件事!它有“枕頭噴射”和一切;這張專輯只存在於我的手機上。所以《Mercy》在我把它帶回樂團之前經歷了一個漫長的過程。

2023 年,當我們在麥迪遜廣場花園度過了七晚時,我們已經非常接近了。時代之旅 才剛剛開始,每個人都說,“你必須做一首泰勒·斯威夫特的歌。”它不斷出現。所以我們學會了「歡迎來到紐約」。現在,這不是我最喜歡的——我更喜歡她的許多其他東西——但它非常好!我們練習並準備好,然後走到舞台邊緣......然後我就像“Naaaaaah”。麥克對我們的保釋感到很難過。他真的很喜歡它。

我們愛做封面,但是我們有很多原創歌曲。我們玩“熱巴「現在一年一次,你知道嗎?說實話,自從iPhone誕生以來,我就感覺有太多的懷舊之情。有很多樂團在翻唱。我們的世界發生了轉變。不是在嘻哈世界——這是非常前瞻性的——但在我們的世界裡,有時感覺就像是倒退。它已經成為新聞週期的一部分:“哦,這個即興樂隊擊敗了 Metallica。”

儘管如此,經典歌曲仍然存在於我們的 DNA 中,例如《太陽的第三塊石頭》或《Mountain Jam》或任何我們成長過程中經常在廣播中聽到的歌曲。我們當時在洛杉磯,並且我們開始演奏“洛杉磯女人”就在門口——我們還沒有談論過它根本不。但我們當時在論壇上,正在做一場“Tweezer”即興演奏,突然低音開始變得像“LA Woman”,所以我就跟著哇啊啊啊啊彈吉他,我看著佩奇,我知道所有的歌詞,所以我開始唱,佩琪也開始唱歌。然後我們進入歌曲的下一部分,但由於我們從未計劃或練習過,所以我們搞砸了!現在人們認為我們打算報道“洛杉磯女人”,但做得很糟糕!所以我需要為自己辯護:我們從來沒有打算報道《洛杉磯女人》;我們只是想報《洛杉磯女人》。它就在我們的 DNA 裡!

一個很多其中。我找到了一個方法……接受那個聲音。有時這很可怕,但我很小的時候就開始從事這一切——寫歌。我三年級時有自己的電唱機,前兩張唱片是傑克森五世的第三張專輯,與“How Funky Is Your Chicken”以及原始演員錄音西區故事。在那之後,你知道,迪斯雷利齒輪,奶油之類的。所以我一邊唱歌一邊寫自己的東西,和朋友一起使用四軌磁帶。這就是我的社交生活——製作早期的歌曲,在戶外某人的前台階上寫下,只是笑著,然後錄製它們。

所以當我唱那些早期的歌曲時,我會想起早期的友誼。就像如果我唱《情人節》一樣遊客專輯,是我清醒時寫的,或是來自森林的幽靈,我想我當時生活在什麼位置。 《漂流》是一首關於我妻子的歌。這些歌曲對我來說都是私人的。即使是“我簡直不敢相信”,例如“Stash”,我不知道。但我愛“藏。”還有《芒果之歌》。

如果我說的話我會聽到的。啊。好的。嗯…我收到了很多關於「費用」的請求。有時我只是感覺不到「費用」!

我也收到了很多關於《芒果之歌》的請求。但你需要明白,在一百萬年來我們從未想過這一切會發生。這些歌曲剛從我們的幫派中湧現。我們只是玩得很開心。早在花蜜的,這裡不是一個音樂場所;那是一家酒吧。第一盤主人會告訴我們要玩什麼:“玩慢一點。”我們會拍《野馬莎莉》之類的。然後是第二組的晚餐時間。第三盤是我們的朋友來的時候。現在,請記住,飲酒年齡為 18 歲。這對於理解所發生的事情非常非常重要。我們會在那裡待到凌晨 1 點,我們都是 18 歲的人,玩著這種狗屎,互相開玩笑。有趣的奇怪的東西。 “理智從未降臨在我身上、“編戲、編戲”遊戲亨吉」——這就是瘋狂的小鎮。然後凌晨兩點,我們就擠進車子去採石場去游泳。沒有「讓我們簽一份唱片合約吧」。

我從來沒有想過“肉棒」……我的意思是,什麼是「肉棒」? 「Meatstick」甚至不是一首歌!我們在德國的一個聚會上,迷你吧被清理乾淨,我有吉他,我正在創作關於一切的歌曲。如果你穿著那件藍色襯衫走進來,那就是「藍色襯衫/藍色襯衫」。所以迷你吧裡有德國香腸。上面寫著“BiFi 肉棒”,我就想,“別再喝酒了,是時候吃肉棒了!”我們都開始回答,“是時候吃肉棒了”,然後我們就和好一場舞蹈,每個人都在笑——然後你知道的下一件事,你就在麥迪遜廣場花園的舞台上表演了在熱狗中!

所以這些歌曲很棒,但也有一些時刻讓你感受到真正的自豪和情感。我不想只停留在這;這只是餡餅的一部分。像“Shade”和“Leaves”以及“A Life Beyond the Dream”這樣的新歌現在對我來說更令人驚嘆。

我媽媽喜歡《連結》。我們不玩它。如果泰勒絲翻唱的話,《逆數軸》可能會大受歡迎。或者也許“涉水天鵝絨海?那可能會很受歡迎。她能透過「鬼?有人能憑藉《幽靈》大獲成功嗎?也許不是。

也許是「毛頭小子」?但是,話又說回來,「毛頭小子」有點是關於變高!我在這裡打開了一罐蠕蟲,但是……哦天哪……好吧,我們只能說,與我共同創作《Fluffhead》的人對這首歌的起源有著與我截然不同的記憶。

我不知道我是否公開說過這句話,因為這是我非常愛的男人。史蒂夫·波拉克,我和他一起上高中——1984 年,我們在普萊西德湖參加了一場 Grateful Dead 音樂會,那是一場休息時間,我們是當然是迷幻藥。我們前面有一個人戴著一頂奇怪的帽子,頭上戴著這些東西。所以我們就像往常一樣,跟著這首編造的歌曲唱歌,只是笑著。然後我就回家補充東西了。自從我第一次拿起吉他以來,開場即興重複段就是我一直在玩弄的東西。如果你看一下,它實際上與片尾即興重複段非常相似“星際大戰隊,」是的。當他滑動 C 和弦?這是我在吉他上學到的第一件事——我喜歡 Steve Howe 和 Yes。一切都來自某個地方,對嗎?

現在,這是不是史蒂夫·波拉克的記憶。他的記憶是我們在他哥哥因癌症瀕臨死亡時寫的。你知道,這很令人心酸,但如果你聽——也許你自己決定?這是你會寫的東西嗎? “弗拉夫來到了紐約”,“他的思想非常瘋狂。”我們在紐約參加那場音樂會。所以,無論如何。這是關於那些笑的人的。中間部分是我坐在鋼琴前連續幾個月作曲。每天九個小時以無調性賦格為中心,所有這些「doo-doo-doo-do-doooooo」。我正在研究伊戈爾·斯特拉文斯基並試圖接近他的交叉節奏,而不是它上升到那個程度。那是我的記憶,但史蒂夫不會喜歡這個。

從左起順時針:多年來的網絡釣魚。照片:比爾格林/波士頓環球報,蓋蒂圖片社照片:凱瑟琳麥甘/蓋蒂圖片社照片:傑夫·克拉維茨/FilmMagic

從頂部:多年來的網絡釣魚。照片:比爾格林/波士頓環球報,蓋蒂圖片社照片:傑夫·克拉維茨/FilmMagic照片:凱瑟琳麥甘/蓋蒂圖片社

紐約遊騎兵隊比賽中的管風琴手。他完成了《Tweezer Reprise》和《Fluffhead》。

不過,有趣的是,在餐廳裡,收音機裡的任何歌曲,我總是第一個認出它。我聽到一個音符——「那是『任何大佬都會告訴你』」或「那是來自《常春藤》的永遠。」 我有點上癮了。但奇怪的是,當它是我們的歌曲之一時,人們總是必須指出。它是某種塊;其他人必須引導我做到這一點。太奇怪了。

為了我們的 Kasvot Vaxt 萬聖節特技,我們推出了一系列新歌。在排練中,《Say It to Me SANTOS》又是另一首。然後我們看到了反應。當我們第二次玩這首歌時,就在不久之後的除夕夜,在麥迪遜廣場花園,每個人都知道了所有的單詞,整個地方都瘋了。我們仍然經常玩它。

網路釣魚的問題在於我們相信我們的受眾。我不知道樂團和觀眾之間曾經有過這樣的關係。觀眾是我們的同齡人,一直都是。這是一場對話。是真誠的。沒有葛萊美獎。這是觀眾的回饋。網路釣魚粉絲可能會做出評判。當他們認為這很糟糕時,我們知道;我們聽到了!但是當某些東西連接起來時,我們第二次播放它並且每個人都跟著唱,那時我們就跟隨觀眾。

與「有什麼用?」相同我甚至不知道那首歌是什麼,然後我們看著觀眾隨著它呼吸,所以下次我們放得更慢。我真的很喜歡這首歌「沙子裡的雪花”,Trey Anastasio 樂隊於 1999 年演奏過,此後再也沒有演奏過。然後人們不斷地提起它。特別是有一個人一直寫信給我們的經理。所以最後我在最後一次 TAB 巡演中演奏了它——25 年後,第一次由樂隊演奏,並且僅有的因為人們告訴我們要這樣做。我甚至不記得它的存在。 《草莓信23》也來自一位粉絲。我收到了很多粉絲的建議。有時在餐館。有時它有點咄咄逼人。 「你需要封面《草莓信 23》。這是個好主意。我們都在為一大碗湯添加配料。

當我們練習新材料時,我們會問“我們可以嘗試這個嗎?”我們現在有很多歌曲,所以如果有人要求,我們會說,“好吧,如果他們想聽,我們會嘗試一下。”上次巡演,Mike帶來了《Mull》和《Casual Enlightenment》,我們得到了回應。很多很多人都說“我喜歡《Mull》這首歌”,所以我們就說,“哦是嗎?好的。與麥克的“555”相同。佩奇的《大多數事件都沒有計劃》也是同樣的道理。我們玩了它,幾天后每個人都說,“那個很酷。”這就是它的工作原理。

有不同的方式來看待他的所作所為。創作更多的歌曲,像是《Drift While You’re Sleeping》,當他創作時我就和他在一起。任何這樣的歌曲,其中有很多部分,例如“It’s Ice”,真的很能展示他的魅力。但他在一首即興歌曲中表現得非常輕鬆,像是《Undermind》,這首歌的結尾充滿了我喜歡的華麗風格。或者是一場大型的“戰勝疾病”,他可以在那裡開始——儘管他也可以在那些果醬中進入恍惚狀態,這也很酷。我喜歡改變拍號的東西,例如“Harry Hood”,它確實令人驚嘆。當他在第 ⅞ 時間內開始“Gabba-da-gabba-da-gabba-da”時,他開車穿過它,就像他的四肢斷開了一樣。他是一名運動員。不,這是武術。雖然我不懂武術,但我看過空手道小子。你必須讓一個老人告訴你要粉刷柵欄,然後你就可以像喬恩·菲什曼那樣玩了。

如果你允許的話,我會整天談論喬恩·菲什曼。我愛喬恩·菲什曼。他是我婚禮上的伴郎。我記得我們見面的那一天就像昨天一樣。這是一見鍾情,這很傻,但我去了他的宿舍,他正在練習鼓。上次我在 Sphere 見到他時,他正在練習鼓。我認為他是 1984 年世界上最好的鼓手,世界其他地方需要時間才能趕上。我喜歡和他一起玩。我能讀懂他的心思。我想和他永遠一起玩。我希望我先死。

任何事情都關閉西格瑪綠洲。 《晚歌》。還有“Leaves”和歌曲“Sigma Oasis”。合成器的演奏令人難以置信。

現在,您需要了解佩奇在鋼琴上還做了什麼。沒有Page,沒有Fishman,沒有Phish。事情是這樣的,麥克和菲什曼並不扮演貝斯和鼓的傳統角色。菲什曼在很長一段時間內都沒有表現出悲觀的情緒。麥克存在於我們都觀察到的他自己的宇宙中——沒有人知道那裡發生了什麼。然後我就做我的事,到處澎湃。佩奇將所有內容放在一起。有時,佩奇在演奏“Petrichor”或“Life Beyond the Dream”等複雜歌曲時感覺自己就像鼓手。他是磐石。佩奇在鋼琴上將這一切結合在一起。我見過菲什曼和其他樂團坐在一起,但他們無法處理他所做的事情。所以他又開始玩 4/4,就像是,“我愛的喬恩·菲什曼在哪裡?”因為必須有人來玩這個。在我們樂團裡,是佩奇。

所以他很擅長合成器和太空船的聲音,但他也是最後的 OG 搖滾鋼琴演奏家之一。他和查克·萊弗爾(Chuck Leavell)正在與滾石樂隊一起巡演,還有來自《Little Feat》的比爾·佩恩(Bill Payne)。

麥克在即興演奏中所做的事情是他最獨特的元素。我們會定期在這些 30 分鐘的即興演奏中進行調整。我們練習它,但更多的是為了實際的聲音,然後我說“邁克,帶我們到處走走”,我們就開始了大調和小調,但他所做的很酷的是在音調中心保持未定義。麥克不喜歡直線。你可以在歌曲“Round Room”中聽到很多。

“第一管。”加上“Sand”和“Gotta Jibboo”,因為我用這三個字寫了這三個東尼和拉斯·勞頓,1998 年。

我很高興我們發行了 Trey Anastasio Band 現場專輯燒掉它,因為它很好地捕捉到了那個樂隊。那個樂團現在正在發生變化,這很棒,但有一個時刻,托尼負責貝斯,詹姆斯凱西負責薩克斯和主唱,詹姆斯凱西也去世了——我們花了20 年才到達那裡,花了20 年寫歌。這一切都是從我、東尼和拉斯的三人組開始的。我感謝上帝,我們在兩名樂團成員去世之前就推出了這張專輯。

這很奇怪,也很令人心酸,因為我們在保羅朗格多克車庫的第一天寫的第一首歌是“First Tube”和“Sand”,也是我在最後一場演出中與托尼一起演奏的最後一首歌。燈塔堵塞是「第一管」。如果你看視頻,你會發現我介紹了整個樂隊,而我忘了介紹托尼。他說:“嘿,特雷,誰在這兒彈貝斯??”我當時想,“哦不!”他說:“謝謝你主動的介紹。”他是一個很有趣的人。因此,在新冠疫情期間,我們在燈塔劇院演出結束時遊行到街上,但我知道他當時感覺不健康,所以他不得不坐下來。他沒有參加遊行,但我們戴著口罩……我走到街上,然後我就再也沒有見過他。

燈塔堵塞這是我參與過的最好的事情。我不敢相信它有效。事實上它是免費的,我們籌集了資金為了一個好的理由,我們在新冠疫情期間與人們聯繫,當時沒有人被允許做任何事情,而且我們還有大樂隊、弦樂和一切。我們是五個行政區中唯一點亮的帳篷,我們讓員工繼續工作。門衛每天都在哭泣,到處都是如此的情緒。另外,我女兒也參與其中,每個人都在家裡使用電腦。當我們玩「有什麼用?” 與字串,這就是你聽到的真實情感。這是我參與過的最有藝術滿足感的事情之一。

更正:這個故事的先前版本錯誤地將歌曲“Undermind”識別為“Undermine”。

長期作詞家湯姆‧馬歇爾。 成就卓著的爵士樂獨奏藝術家和新特雷·阿納斯塔西奧樂隊貝斯手。 佛蒙特州伯靈頓是菲什首次贏得追隨者的地方。 又稱生命之哥。 Trey Anastasio Band 最初的貝斯手,也是 Anastasio 的音樂導師之一,於 2021 年去世。 疫情期間,阿納斯塔西奧在紐約空蕩蕩的燈塔劇院直播了八週的免費音樂會,為分裂天空基金會籌集了超過 100 萬美元。