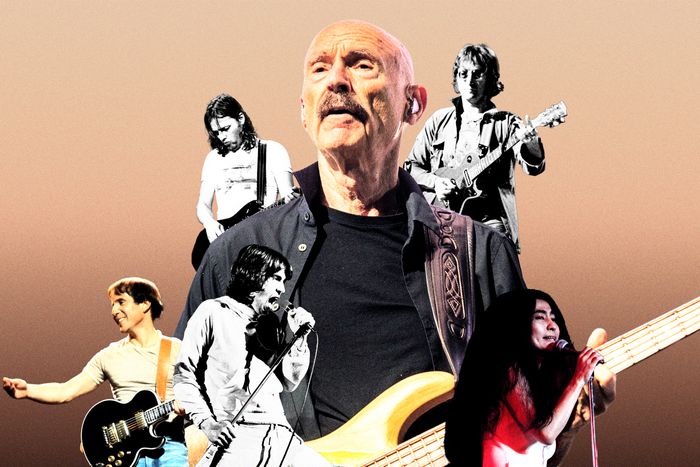

“在我們的一生中,我們發現,當你能夠讓頭腦中的智力和分析部分進入睡眠狀態並做你喜歡做的事情時,那就是美好的時光。”照片插圖:禿鷹;照片:蓋蒂圖片社

東尼萊文說了這個詞幸運的很多。貝斯手,最受歡迎的會議音樂家之一 自 20 世紀 70 年代初以來,他通常不會分析他是如何最終獲得如此偶然的地位的。 「對於我們所有自由音樂家來說,」他說,「在一個超級日子裡,我們有兩個很好的選擇可供選擇, 大多數時候我們沒有任何好的選擇。但來吧。你有看過這個人的證件嗎?彼得·加布里埃爾的樂隊。猩紅之王的兄弟們。列儂、弗蘭普頓、朗格倫、鮑伊。當萊文聽到一首他要演奏貝斯的音樂時,他會關閉大腦中過度思考的部分並直接開始工作。 「這是一個奇怪的過程,但卻是一個非常愉快的過程,」他解釋道。 「在我們的一生中,我們發現,當你可以讓頭腦中的智力和分析部分進入睡眠狀態並做你喜歡做的事情時,那就是美好的時光。他們根本就不是工作。

Levin 最近結束了與 BEAT 的全國巡演,該樂團由他本人、吉他手 Adrian Belew、吉他手 Steve Vai 和鼓手 Danny Carey 組成,演奏 1980 年代 King Crimson 令人難以置信的時髦音樂。 (萊文經常在舞台上拍照,用有趣的方式記錄每場表演公路日記總是值得一讀的快訊。把它降到低音,萊文瀏覽了他的檔案,回憶了他職業生涯中最重要的時期。

它作為一個會議的組合方式令人著迷。我已經和保羅合作過一些,他傾向於在工作室中使用相同的技術。他彈奏歌曲,然後先走到鍵盤手面前。當時的人是理查德·蒂。他和他一起彈奏並完成了鋼琴部分。然後保羅走到鼓手史蒂夫·加德身邊,對他做了同樣的事情。然後他來找我,但他唱了他想像的低音部分給我。我內心的貝斯手對他那些非常旋律化的想法很感興趣,但我也想紮根它並以不同的方式演奏。這就是他想要的。他希望我做我自己,但受到他的想法的影響。如果你願意聽那首歌的低音部分,它的開頭非常有旋律——我沒有演奏根音。然後在 B 部分和副歌部分,演奏非常簡單和稀疏。所以我必須成為“我”和我必須成為保羅。在錄音室裡和他一起聽了幾張專輯,聽到這些想法影響了我作為貝斯手。在最深層次上,我的貝斯演奏不僅僅是選擇正確的音符。音樂家知道什麼在音樂上最適合這種情況。

1980 年,萊文與西蒙一起表演的照片,是從萊文放在舞台一側的三腳架上拍攝的。東尼萊文.

1980 年,萊文與西蒙一起表演的照片,是從萊文放在舞台一側的三腳架上拍攝的。東尼萊文.

毫無疑問,這是我職業生涯中最重要的一次會議。彼得剛離開創世記。我不知道他是誰,甚至不知道創世紀是什麼。從某種意義上說,我很幸運,因為我能和彼得一起演奏,我仍然和他保持著音樂和友誼的關係。第二,這次會議的吉他手之一羅伯特·弗里普 (Robert Fripp) 是 King Crimson 的創始人,我後來也加入了樂團。建立這樣兩個持續多年並涉及此類音樂的聯繫,對於一個人的職業生涯(任何人的職業生涯)有多重要?這是一個很棒的陣容彼得·加布里埃爾。製作人鮑勃·埃茲林 (Bob Ezrin) 負責我的演出,他在愛麗絲·庫珀 (Alice Cooper) 和盧·里德 (Lou Reed) 的一些唱片中使用了相同的節奏部分。

彼得和我聽過的任何人都不一樣。音樂與《創世紀》完全不同,所以即使我做了功課,我也會感到驚訝和高興,因為這是一個完全不同的方向。他是那麼精力充沛、年輕、整潔。其實我們當時全部那時精力充沛、年輕、整潔。不久之後,我和他一起巡演,看到了彼得的另一面。我不會說彼得害羞,但他是個安靜、謙虛、溫柔的人。然後我和他一起上台,他揭開了他扮演的《創世紀》角色雷爾的面紗。他基本上是一個失控的少年犯。我當時想,這到底是什麼?

史蒂夫亨特(左)、拿著大號的萊文和加布里埃爾在 1976 年的晚宴上1976 年與 Gabriel 在錄音室錄音。東尼萊文.

史蒂夫亨特(左)、拿著大號的萊文和加布里埃爾在 1976 年的晚宴上1976 年與 Gabriel 在錄音室錄音。東尼萊文.

這些都是在 Hit Factory 進行的。他們本來應該是個秘密。第一天,製作團隊指示我們不要告訴任何人——甚至家人——我們在做什麼。他們不想讓這個消息傳出去,當然,對於手頭上的藝術家來說,這是一個合理的要求。第二天,我坐上計程車,請司機帶我去Hit Factory的一般區域。計程車司機回答:“哦,約翰·列儂會議就是在那裡進行的。”我很驚訝。我說:“對不起,你怎麼知道的?”他回答說:“哦,今天早上在廣播裡播的。”所以這些會議的秘密並沒有那麼有效。

約翰對我說的第一句話是「他們告訴我你很棒。只是不要彈太多音符。我笑了,我知道我不會彈太多音符,這不會成為問題。我對他那種紐約風格很滿意我們直接說吧,不要拐彎抹角。所以我對此笑了。約翰會像保羅·西蒙一樣,同時為我們所有人彈吉他。身為貝斯手,他不會從我身上走過。我的想法一直是他正在演奏約翰·列儂的歌曲。他演奏的不是披頭四的歌曲。然後我不可避免地會想,現在地球上有 5,000 名貝斯手可以在這方面做得很好。我必須找到正確的筆記。這一切都為您準備好了。我很高興約翰似乎喜歡我的低音部分。

我們交替播放他和洋子的歌曲。洋子不會演奏樂器,因此她傳達作品的方式與約翰完全相反。約翰可以直接演奏,音樂家也知道該演奏什麼。而洋子必須仔細檢查並讓編曲者製作圖表,這並不能說明我們真正應該演奏的內容。尋找最好的洋子歌曲風格和方式是不同的冒險。我們會一件接一件地做。在約翰的作品中,洋子會在控制室幫忙發表一兩則評論或端茶。然後約翰變成了茶童,走進控制室,保持安靜,讓洋子主持她的會議。

在羅傑沃特斯離開樂團後,大衛吉爾莫邀請我在這張專輯中擔任貝斯手,他認為這就是他們的終結。我沒有參與樂團的任何陰謀,很高興能夠進入這個世界,嘗試在平克·弗洛伊德的背景下進行適當的演奏,但同時也要做我自己。我拿出了查普曼棒,一種可以當貝斯演奏的樂器。它不是最常見的樂器,但我用它作為我的常規貝斯之一。我發現大衛是一個迷人的人,一個真正的紳士——一個非常適合相處的人。

這些課程並不難,但 Pink Floyd 的風格非常特別。我記得有一次我的鞋面很長, 我額外演奏了幾個音符。我在這裡談論的不是快速的低音即興重複段;而是快速的低音即興重複段。我只是談論一些注意事項。拍攝結束後,當我們聚在一起聆聽時,大衛微笑著說: 說:“托尼,在《平克·弗洛伊德》中,你要等到很久以後才做額外的幾個音符。”我的想法是對的,但我做得太快了。他默默地說,你不知道,但我們其他人都知道。

音樂進展順利。但關鍵是:在會議開始大約一周後,就出現了我是否可以和他們一起巡迴演出的話題。但這次巡演是在我已經參與的彼得·加布里埃爾巡演結束之前一點開始的。所以我遇到了這個很多人都沒遇過的難題:哦,你想和 Pink Floyd 一起巡迴一年甚至永遠嗎?但這將導致我錯過我已經承諾的彼得巡演的最後幾週。這是我職業生涯中最重大的決定之一,甚至可能是我最大的決定,我要去哪裡和彼得住在一起。我從來沒有後悔過,但我確信,如果我接下來的一年半時間都花在 Pink Floyd 上,我的職業道路將會有所不同。

大衛鮑伊計劃了一次非常秘密的會議,因為他已經很多年沒有製作專輯了,人們認為他要退休了。所以當我被叫去的時候,製作團隊告訴我不要告訴任何人。與約翰和洋子不同,這確實是一個大秘密。即使在曼哈頓下城的工作室,他們也給工人放了兩週的假,以確保他們不會在那裡。

我必須在星期日工作,那是我一位密友的結婚日。我是那場婚禮上的伴郎。這位親密的朋友是大衛·鮑伊的粉絲。這是我的難題:我該告訴他什麼?我應該拒絕參加婚禮還是反其道而行?我該告訴他嗎?我被製作組發誓保密,所以這很棘手。我做出的妥協是,我確實拒絕了周日的會議,但我參加了周六的會議,這意味著我不能參加婚禮的排練。而且我沒有告訴我的朋友。我必須說,「對不起,我不能成為你的伴郎。我只能參加婚禮。那麼,這對一個神秘的妥協來說如何呢?大約一年後,坦白說,我忘記了這次秘密會議和專輯的發行。但製片人托尼·維斯康蒂在可以談論此事的當天午夜給我發了電子郵件。我立即打電話給我的朋友說:「還記得我沒能參加彩排晚宴嗎?我正在做大衛·鮑伊的課程。我希望你能欣賞這一點,並原諒我沒有告訴你這件事。感謝上帝,他做到了。

不管怎樣,在工作室待很長一段時間是令人興奮的。我正在演奏歌曲,大衛就在我旁邊彈奏鍵盤。他沒有多說什麼。他讓我做我所做的事。我不知道什麼是一個好的音樂家,一個好的玩家,他是。他透過現場彈奏鍵盤和跟著唱歌確實對事情有所幫助。所以這很有趣。我是一名攝影師,在工作室拍了很多照片。我問是否可以拍照,他們友善地告訴我:“不,你不能。”我心中的攝影師踢了自己的屁股,心想:你應該拍張照片然後詢問,這樣你就會得到那一張照片。而不是成為先詢問然後不拍照的貝斯手。那好吧。

20 世紀 70 年代,作為紐約演奏的新人,我被叫去為 Old Spice 演奏一首歌曲——一個小時的演奏。到達後,我發現這是一支由我多年來仰慕的圓號演奏家組成的大樂隊。他們都是出色的爵士樂演奏家,無論什麼會議都會進行。著名的 Old Spice 主題曲由 Toots Thielemans 吹奏,他是偉大的口琴演奏家、口哨手和《Bluesette》的作曲家。編曲和指揮不是別人,正是赫比·漢考克。我扮演了我簡單的角色,想著,東尼,你已經不在羅徹斯特了。