多年來,愛德華·茲威克主要以電視人的身份而聞名。他是從電視行業晉升的,並與他的編劇和製作夥伴馬歇爾·赫斯科維茨 (Marshall Herskovitz) 一起創作了熱門劇集三十幾歲。隨後,他也監製了廣受好評的影片一次又一次和我所謂的生活。然而,在此過程中,他也成為了電影奇觀的導演。榮耀(1989)和秋天的傳說(1994)是屢獲殊榮的時代史詩片。戰火中的勇氣(1996)和圍攻(1998)是話題性的大型戲劇。

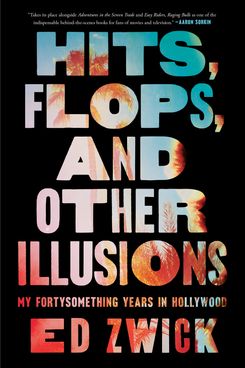

在他生動的新回憶錄中,成功、失敗與其他幻想:我在好萊塢的四十多歲茲威克講述了許多關於他在電影和電視行業的坎坷歷程的故事。其中最引人入勝的是他對 2003 年電影製作過程的描述最後的武士一部激動人心的戰爭史詩,講述了 19 世紀一群武士反抗日本迅速西化的故事。湯姆克魯斯在片中飾演一位酗酒的美國軍官,他因在印地安戰爭中扮演的角色而心神不寧,他與渡邊謙飾演的起義領袖、片名中的「最後的武士」勝本勳爵一起加入。 (茲威克寫道,有一次,羅素克洛打電話給他,詢問他試圖扮演勝元這個角色。)

這部電影大受歡迎,如今它讓人感覺象徵著過去的娛樂時代、明星驅動的時代冒險時代。它也因其精心設計的動作序列、充滿令人印象深刻的騎馬和劍鬥以及龐大的戰鬥場景而在特技界受到推崇。 「這不是阿拉伯的勞倫斯,但我們嘗試過,」茲威克寫道。它的製作故事讓我們深入了解如何與世界上最大牌的明星一起製作如此大規模的作品。

直到我職業生涯的這一刻,拍電影是一場消耗戰。我感興趣的主題似乎從來都不是高階主管容易理解的類別,我的意思是,銷售。我開始期待一種圍攻心態——長篇大論、羞辱、抱怨、霸凌,通常讓自己變得很煩人,以至於我偶爾會設法讓他們疲憊不堪,直到他們給我一個開始日期。這種難產的情況在業界很常見。每年在我們毫不謙虛地稱之為“頒獎季”的自我祝賀狂歡期間,你都可以指望穿著燕尾服的人發表含淚的獲獎感言,引用在這樣一個寧靜時刻之前幾十年的拒絕經歷。好萊塢電影公司的文化很大程度上是基於恐懼的:高層擔心錯誤的決定可能會讓他們失去工作。我習慣了漸進的、有時是勉強的接受過程,通常需要幾週的樣片,或者第一次剪輯,有時甚至是一次成功的預覽,讓他們對自己手上的東西感到興奮。除非我們談論的是超級英雄電影或大IP(智慧財產權),否則工作室決定製作電影的原因通常很模糊。在這樣的企業改革中,早在拍攝一幀之前,大批行銷人員、會計師和發行商就已經計算了其損益狀況的數據,發布日期已經確定,廣告活動也正在進行中。但一部「一次性」電影(他們現在稱之為普通電影)在努力逆流而上的過程中,充滿了修改後的草稿和破碎的心。無論有意與否,工作室都會盡一切努力讓劇本變得更「容易理解」。你學到的一件事是,當他們稱之為「熱情專案」時,你知道你有麻煩了。

最後的武士這是一次完全不同的經驗:唯一一次感覺到工作室真正熱衷於我的想法。從湯姆答應的那一刻起,這部電影就亮了綠燈。這就像我聽說過的軍事承包商和國防部之間的無投標、成本加成合約。花費一百萬美元進行研發以尋找地點、聘請部門主管並解決物流問題?沒問題。去日本做研究並會見演員?讓我們為您預訂吧!您想在三大洲拍攝嗎?好主意!幾週之內,我們就開始了倉促的準備。我的第一次日本之行是壓倒性的;我參觀了博物館,會見了歷史學家,並走遍了全國各地。我不知道的東西太多了,甚至還有更多的東西我們在劇本中弄錯了。由於電影至少有三分之一是日語,所以我需要對話的協助。偉大的編劇竹山陽同意和我一起。

Vickie Thomas(選角導演,我 20 年來一直信賴她無可挑剔的品味)安排我在東京與楢橋陽子見面。洋子表面上的角色是幫助選角,但很快我就發現她對我來說不僅僅是選角導演。她擁有雙重文化,才華橫溢——她的父親曾是日本駐瑞典大使——她也是一名戲劇導演,也是一名擁有自己的表演學校的老師。除了擔任我的翻譯和對話者之外,她對片場場外的文化和行為的細微差別的洞察讓我免於無數的失誤,而她對她的國家不尋常的選角傳統的深入了解是天賜之物。與日本的許多機構一樣,選角往往是等級森嚴的。為了扮演與湯姆克魯斯演對手戲的勝元這樣的角色,人們認為通常被稱為“日本湯姆克魯斯”的真田廣之將出演這個角色。但在見到渡邊謙後,我被他不同尋常的力量、幽默和情感的融合所吸引,所以我決定讓他來出演。

聽說我選了肯,華納兄弟的日本代表毫不掩飾他們的不滿。他們通知伯班克的高層,這是一個可怕的事件失誤。前來救援的正是真田弘之本人。他同意扮演勝元的管家氏尾,這是對肯恩和這部電影的強烈支持。我不可能知道,在幾年前與白血病的鬥爭中倖存下來後,肯發現自己欠了不正當的經理人的債;當時,黑道組織大量涉足這項業務。為了償還這些費用,多年來他不得不在日本電視上扮演任何他能想到的角色,無論多麼乏味,這損害了他的職業生涯。在我們早期的排練中,肯顯得有些猶豫,但真田的順從總是賦予他必要的沉著。隨著肯的自信心日益增強,他的表現也日益增強。當我們準備拍攝時,他已經成長為這個角色,不僅擁有他作為角色的身材,而且擁有與世界上最大的電影明星合作的男主角。

在閱讀一本關於明治王朝的書時,我看到了一張古老寺院的照片,並詢問我們是否可以參觀它。原來,這座有著700年歷史的佛教大院位於中型城市姬路郊外的一座山頂上。要到達那裡需要搭乘搖搖晃晃的纜車。但一旦到達那裡,在手工鑿成的地板上行走,穿過雲霧籠罩的寺廟,就像回到了過去。當我告訴華納實體製作人員我想將其用作勝元的家時,我預計他們會在辦公室外嘲笑我。但我忘了這是一部湯姆克魯斯的電影。他們想出了一個辦法讓它發揮作用。有很多我想在日本拍攝但事實證明成本太高的東西;這裡根本沒有我們需要的那種開放空間和景觀來代表 19 世紀日本田園風光的壯麗景色。我以前和妻子和孩子去過紐西蘭一次,在路特本步道上進行背包旅行,為期三天的徒步旅行穿過高山草甸、翠綠的塔恩、史前蕨類植物和壯觀的景色。這是一條南北走向的山脈,就像日本的山脈一樣。莉莉·基爾維特(Lilly Kilvert)、約翰·托爾(John Toll)和我花了幾週時間乘坐通常為首相專用的直升機(湯姆·克魯斯的電影,還記得嗎?)在北島和南島之間飛行,直到我們找到了一個原始山谷來建造勝元的村莊。在那裡,莉莉會請日本木匠用傳統的方式建造房屋。生魚片沒有釘子的細木工風格。她也開始種植稻田,直到第二年春天才會開槍。

回到洛杉磯,那是一個寒冷多雨的冬天。在一個潮濕的夜晚,我和馬歇爾·赫斯科維茨計劃與湯姆會面討論劇本。除了幫助我製作這部電影之外,馬歇爾還和我一起重寫——不僅因為預製作的負擔開始壓垮我,而且因為,儘管我不願意承認,我知道他獨特的天賦將使劇本成為現實。也因為他的堅持。他非常熱愛史詩形式,他的想法和批評無論聽起來多麼痛苦,卻都是精彩的。湯姆很快就認出了馬歇爾善於對話的耳朵以及他狡猾幽默的天賦,並開始依賴他。隨著拍攝的要求越來越近,這成為我越來越依賴的東西。

馬歇爾和我完成另一份草稿後,我接到羅伯特湯恩助理的電話,詢問我是否可以見面。我知道湯——我個人萬神殿中為數不多的在世作家之一——與湯姆有一個非正式的安排,他有時會悄悄地重寫他的電影。我開車前往他位於太平洋帕利塞德的家,內心充滿了一絲恐懼。湯姆是否要求他重寫我們的內容?結果湯恩不想談劇本,只想指出一些他喜歡的事。顯然,他只是想衡量我的尺度。儘管如此,當我們愉快地談論約翰凡特的小說時,我感覺他確實在給我祝福。

那天晚上,馬歇爾和我到達湯姆家開會,被告知他在網球場。我們沿著一條蜿蜒的小路穿過濃霧,朝著奇怪的敲擊聲傳來,每聲都伴隨著響亮的、喉音般的叫喊。在我們的下方,我們幾乎看不到五個幽靈般的人影正在用木劍互相攻擊。雖然距離主要拍攝還有六個月,但湯姆已經每天鍛鍊身體,決心在一次拍攝中不進行剪輯地拍攝阿爾格倫對付四名襲擊者的場景,昌巴拉風格,就像老武士電影中一樣。沒有特技演員會扮演他的角色。

我們知道有一個特技太危險了。當武士第一次出現的那一刻,騎馬從迷霧森林出現,需要暴力和恐怖。正如我們所寫的,阿爾格倫是一名前騎兵軍官,他拔出軍刀,在馬背上作戰。作為這個場景的結尾,馬歇爾和我想像他被打成丁字骨——他的馬被另一名騎手故意擊中,阿爾格倫被撞倒在地,他的馬倒在他身上。湯姆不可能騎著一匹真正的馬來表演這個特技,最輕微的錯誤動作都可能把他的頭撞到一把擺動的金屬劍的路徑上,我們也不可能真的讓一匹馬撞到另一匹馬,更不用說讓湯姆的馬摔倒了。那該怎麼做呢?

如今,一切都將透過 CG 完成,但這還需要幾年的時間。使用替身演員進行剪輯拍攝,不可避免地會顯得像是在做秀,並且會暴露出笑點。我們的特效大師保羅隆巴迪(Paul Lombardi)建議製作一匹電子動畫馬。花了幾個月的實驗、反覆的失敗和重新想像,但六個月後,花了一百萬美元,湯姆·克魯斯在一場混戰中騎馬戰鬥,或者看起來是這樣,而真正的湯姆克魯斯有一匹活馬落在了馬背上。我從來沒有數過那匹假馬——威爾伯,人們親切地稱呼他——在最終剪輯中出現了多少秒,而且我敢說任何人都可以在不逐幀查看的情況下辨認出他的身份。我只知道它們是我拍攝過的所有電影中最昂貴的畫面。

我們第一天的拍攝是在佛教寺院。黎明時分,我們登上纜車,被雲層籠罩著。過了一會兒,我們突破了界限,遇到了在全世界看來都像是陳詞濫調的東西——日本國旗的完美圓形、鮮紅色的太陽從遠處的山上升起,讓古老的寺廟閃閃發光。不久之後,全體船員聚集在一尊14英尺高的佛像的注視下。在數百支點燃的蠟燭和令人暈眩的香火的包圍下,我們接受了僧侶們對電影好運的祝福。午餐時,他們甚至為我們製作了時令生魚片便當盒,上面裝飾著色彩繽紛的秋葉。這是我在片場經歷過的最神奇的時光。

午餐後,我們要拍攝第一個完全用日語表演的場景。我承認我有點緊張,但當演員開始說話時,我發現雖然我聽不懂話,但他們的意圖卻是非常清楚的。起初,每次拍攝後我都會與洋子商量。他們的表演看起來自然嗎?他們的線路讀數正確嗎?如果我有調整,她會向演員傳達。但過了一段時間,我開始讓我的直覺引導我。畢竟,這些場景是我們自己寫的,所以我也許能夠跟隨它的節拍和節奏是有道理的。我想,這就是導演無聲電影的樣子。最令人驚訝的是,有多少次我看到陽子在我說我更喜歡某個特定的鏡頭後點頭。值得注意的是,這通常也是她的最愛。當肯的幽默感開始影響他的表演時,我感到特別高興。在繁重的拍攝過程中,這種特質被證明是一種可取之處。他是我見過的最令人愉快、最深情的人之一。

我們在日本拍攝了兩週,主要是在京都。昨晚結束後,真田帶著 Ken、Marshall、Yôko 和我去了他最喜歡的卡拉 OK 酒吧。我走進去期待一些耀眼而高端的東西。事實恰恰相反。酒吧面積不如船艙那麼大,只有五個座位,真田專門為我們保留了這個位置。他可能知道我們會變得多麼喧鬧。當真田進來時,我以為調酒師要暈倒了。事實證明,陽子除了多才多藝之外,還是一位歌曲作者,她的歌曲就在自動點唱機上。事實證明,肯有一副出色的嗓音,並且喜歡唱美國流行歌曲。 (他因在《國王和我.) 我最喜歡的記憶之一就是看到馬歇爾,一個不喝酒的人,在我們漫長的友誼中第一次滿臉臭臉,緊握著麥克風,用渾厚的低音低聲高聲低吟著「丹尼男孩」。

我們飛回洛杉磯參加全球製作的第二站。當我走進伯班克地段,發現著名的紐約街完全變成了1876 年的東京時,我的驚奇和喜悅難以形容。一個細節都令人驚嘆。服裝設計師 Ngila Dickson 的手繪和服和閃閃發光的盔甲也是如此。

在伯班克拍攝的第一天,我碰巧向身後瞥了一眼,看到了史蒂芬史匹柏。過了一會兒,大衛·芬奇出現了,然後是卡梅隆·克羅。那天他們「碰巧」都在停車場,真是太巧合了。後來我發現每個人都在向湯姆求婚,希望他能出現在他們的電影中,這是一個見面的機會。我承認,當我為我的六人組中那個令人生畏的三人組提供方向時,是最不自覺的(正如他們在書中所說的那樣)捍衛戰士)。但他們的來訪卻引起了湯姆一種奇怪的、迷人的、非常發人深省的反應。當芬奇、克羅、馬歇爾和我在椅子後面聊天時,靜止的攝影師問他是否可以拍照。湯姆當時一定是和史匹柏在一起,但當他聽到這件事時,他索要了一份副本,並將自己PS到了鏡頭中。顯然,即使是電影明星也有 FOMO 的情況。

第一周的拍攝進展順利,然後我們遇到了第一個減速帶。附近的房子似乎已經厭倦了深夜拍攝時產生的噪音,並且聽說我們計劃在工作室邊界的小池塘(被稱為“吉利根潟湖”)附近拍攝更多深夜。我們就是在那裡為勝元東京的家搭建了一套佈景。作為妥協,我們同意分幾天拍攝——從中午到午夜——而不是通宵工作。

我們已經同意不在古董步槍中使用黑火藥——同樣是因為噪音。軍械師的解決方案是將武器變成本質上是電池供電的玩具。當扣動板機時,會出現一道閃光,隨後冒出一股煙霧。然後聲音將被添加到後期。從理論上講,這聽起來很不錯,但從拍攝勝元逃跑一開始,我們就發現這個噱頭很少起作用,即使起作用了,為下一次拍攝重新裝彈也需要很長時間。僅僅拍攝了一個小時,我們就落後了幾個小時。

進入拍攝該場景的第二天晚上,我們至少損失了半天時間,我開始擔心。如果我們這麼快就落後了,工作室會如何應對?對於總是對預算感到恐慌的高階主管來說,這預示著更糟糕的事情即將到來。午餐時——在本例中,即下午 6 點——我計劃與行銷部門開會。我渾身是汗,池水散發著惡臭,走進一間偌大的會議室,發現裡面充滿了不下40張笑臉。他們花了一個小時向我講述電影的發行計畫:廣告看板、脫口秀、雜誌封面、預告片、國際首映。我盡全力集中註意力,卻無法驅除腦海中的一個念頭——我們落後了。我們落後了。今晚會有多糟?

情況變得更糟了。幾個小時後,當我仍在緩慢移動時,我正在等待照明設置,但花了太長時間(夜間照明設置總是當湯姆緩步走來時,在手工藝服務台上吃花生巧克力豆讓我感到焦慮。他用他一貫的、充滿活力的方式向我打招呼:“怎麼樣?!”我沒有心情做出同樣的回應。

「我不知道,」我呻吟道,「這個序列並沒有真正發揮作用。那些愚蠢的槍正在殺死我們。我們已經落後了,我擔心我們必須回來重新拍攝至少一半的內容。當我繼續說下去時,他聽著。然後他望向夜色。

「嗯……」

這是他在拍拍我的肩膀走開之前說了的話。我站在那裡,一臉困惑。他看不出來我很生氣嗎?這樣的情況他已經經歷過很多次了,所以他還是泰然處之嗎?就在那時,我開始意識到我的經歷與湯姆的經歷之間的差距。不管在那之前我拍了多少部電影,不管我與製片廠發生了多少次爭執,或者我有多少次超出了計劃,我內心仍然有一部分需要成為一個好孩子。

當我遇到馬歇爾時,我講述了我與湯姆沒有交談的情況。馬爾微笑著說:“他知道片尾字幕中不會有一張卡片寫著‘這部電影是按計劃製作的。’” 「然後他像湯姆那樣碰了碰我的肩膀,然後回到了片場。那天晚上晚些時候,當我準備拍攝時,克魯斯經過並停了下來。 “老闆,你好嗎?”

「好多了,」我說。

「好,好!你知道我們今晚要做什麼嗎?

“什麼?”

“拍電影!”

當他走開時,我意識到我錯過了我們之前互動的潛台詞。湯姆用非對抗的方式提醒我,我是導演,而導演是武士的工作。他不想看到我動搖。我們還要拍攝一百天。如果我現在願意妥協,明天我可能會妥協,但他不是這樣的人。

我早上打電話給工作室並告訴他們我們需要重新拍攝。他們沒有說出任何抗議的話。

新年過後,我們龐大的巡迴馬戲團搬到了第三大陸。紐西蘭是一個夢想。在生產重新開始之前,我和家人在塔斯曼海邊的一所房子裡度過了瘋狂的一周。當我們探索白雪皚皚的山脈、茂密蕨類植物的陰影峽谷和霧氣籠罩的峽灣時,隨著暴風雨的來襲,令人振奮的天氣每小時都在變化。我女兒學會了衝浪,我兒子去背包旅行。我甚至有時間記得我已經結婚了。凱文·德拉諾伊(Kevin de la Noy)打電話說我需要去製作辦公室,這比我希望的要早。當我們的雄心壯志表明需要凱文這樣的獨特天才時,他就接任了製片人。我第一次見到凱文是在 15 年前,當時他是第一代的外景偵察兵。莎士比亞的愛情。從那以後的幾年裡,這位英國後勤天才已經上升到搖滾明星的地位:為英國的高潮戰鬥規劃後勤。勇敢的心,組織海灘襲擊搶救雷恩大兵。我從他一貫快樂的聲音中聽出,他開始懷疑未來幾週即將面臨的最大挑戰。

紐西蘭的日本人很少。那麼如何填滿我們建造的城市、港口和村莊呢?答案很明顯:把他們帶過來。事實證明,這比看起來更難。除了對數千名「格鬥演員」進行試鏡,以找到700 名有能力學習19 世紀格鬥戰術的人之外,還圍捕了另外幾百名婦女和兒童,為他們辦理了所有必要的簽證,然後租賃747 飛機來駕駛他們凱文必須創造一個由翻譯、醫生和廚師組成的完整群體來容納他們所有人。

我們的營運基地是新普利茅斯,這是北島的一個石油和天然氣小鎮。一週之內,佔領軍似乎已經佔領了這裡。每個擁有皮卡車的工人都被派去工作,每台重型機械都被徵用。餐廳和旅館生意興隆。當群眾演員開始認出我是他們的梅樹(比《導演》更優雅的尊稱),我不可能走在街上買牙膏而不接受並回贈許多親切的鞠躬。我並不介意。

除了日本演員之外,我還聘請了托尼·戈德溫(Tony Goldwyn)飾演巴格利上校,他是阿爾格倫在第七騎兵團的前上級軍官,比利·康諾利(Billy Connolly)飾演安德烈·甘特中士,我喜歡將其視為維克多·麥克拉格倫(Victor McLaglen)的角色——粗暴、堅定的軍士。東尼本身就是一位才華橫溢的導演,無論是在片場還是在片場外,與他相處都是一種樂趣,而比利則難以抑制地有趣,就像我想像中與羅賓威廉斯一起工作一樣。有時我真的不得不求他停止讓我們發笑,這樣我們才能回去工作。渡邊謙的指揮表演繼續讓我興奮不已,同時我開始依賴真田豐富的武術經驗(被稱為「武術」)。津克的網站,字面意思是「超越藍天」)幫助我上演了許多打鬥場景。扮演阿爾格倫不情願的主人塔卡的女演員小雪是最大的啟示。她對時代行為的理解以精緻簡潔的方式表達出來,並提升了每一個場景。

與湯姆一起工作是快樂的,充滿挑戰的,也是令人疲憊的。他的能量令人生畏。這聽起來可能令人驚訝,但我們共同的一個共同經歷是我們都在高中摔跤。像所有摔角手一樣,我們都能夠容忍艱苦的工作和懲罰。湯姆在 120 個拍攝日裡出演了每一個場景,但他從未表現出絲毫疲勞的跡象,即使在被真田在泥濘和傾盆大雨中拍攝後,他也沒有表現出任何疲勞。湯姆喜歡把自己想像成被鯊魚追趕,他的意思是隱喻的。我希望。他在做筆記時的口頭禪是:“我們怎樣才能加大對我的角色的壓力?”他的意思是,他想要一條更大的鯊魚。

有時他也是傳奇人物令人抓狂地,自信,無論是做一個危險的特技還是一次拍攝六頁的對話。但有時,在電影中,非常自信的表現可能會顯得不透明。這與我想在他身上看到的相反,在最後的戰鬥前夕,他不得不向被他殺死的人的兒子日見說再見。我們要在魔法時刻拍攝這個場景,這是我們在新西蘭建造的村莊裡度過的一段難以言喻的美麗時光。鑑於歐格倫知道他可能再也見不到它了,我認為漸暗的光線是合適的。但這也意味著湯姆的時間不會超過一次。我認為,這使得它的難度比最困難的特技要高得多。如果我希望讓他達到正確的情感境界,我覺得我需要觸及他身上一些我在電影中尚未看到的脆弱部分。

我並不是說他對我的方向不完全開放。如果我讓他拍一個倒立的場景,我相信他會願意嘗試。如果我說:“聽著,湯姆,你能在這個場景中更流露一點情感嗎?”他會付出他的一切。但結果總是會讓人感到被迫——正是因為他試圖給我我想要的東西。我不想讓他嘗試使某事發生。我希望它發生。

在拍攝他們早期一起拍攝的場景時,我注意到湯姆對扮演日見的年輕演員是多麼甜蜜和細心。在認識湯姆的幾個月裡,我還觀察到他與他 8 歲的兒子康納的親密程度。當工作人員急忙做好準備時,我們已經失去了光線。我把湯姆拉到一邊。

「跟我說說你兒子的事吧,」我說。

他看著我,很驚訝。我知道康納剛回到洛杉磯,湯姆有一段時間不會見到他。湯姆沉默了一會兒。然後他開始說話。在昏暗的光線下那短短的片刻裡他說了什麼並不重要。我看著他向內看,一扇窗戶似乎打開了,他的眼神變得柔和。

「走吧,」我說,輕輕地把他推到門廊上的位置。他以我在他最好的表演中所喜愛的深度感覺來完成這個場景。我還應該提到他的日語發音非常準確。

光消失了。廣告喊道「結束」。當湯姆下山的時候從我身邊走過時,他看到了我的目光,用口型說:“謝謝你。”

摘自《熱門、翻轉和其他幻想:我在好萊塢的四十多年》作者:艾德‧茨威克。版權所有 © 2024 Ed Zwick。經西蒙與舒斯特公司 (Simon & Schuster, Inc.) 旗下部門 Gallery Books 許可重印。

您透過我們的連結購買的東西可能會為我們賺取佣金。