楊博文週六夜現場。 照片:Will Heath/NBC/NBCU 圖片庫來自 Getty Images

在他製作諸如此類的情感共鳴、人物驅動的喜劇電影之前40歲處女,撞倒了, 和火車殘骸賈德阿帕圖 (Judd Apatow) 為具有里程碑意義的喜劇電視節目撰寫劇本,例如本·史提勒秀,拉里·桑德斯秀, 和怪胎和極客。在他的整個職業生涯中,他一直與喜劇大師一起工作,這種行為可以追溯到他作為脫口秀主持人的日子,為他高中的廣播電台採訪傑·雷諾和傑瑞·宋飛等80 年代的單口喜劇演員。

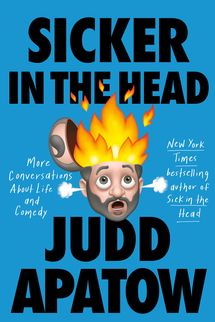

這些訪談以及一些新的訪談構成了阿帕圖 2016 年書籍的基礎腦子有病:關於生活和喜劇的對話,關於搞笑的藝術和實踐的富有洞察力的對話集。六年後續集來了,頭腦更糟:更多關於生活和喜劇的對話。雖然有一些老式的訪談(例如 1984 年的 John Candy),病情惡化主要由過去幾年編寫的全新素材組成,傳奇人物(約翰·克里斯、烏比·戈德堡、瑪格麗特·曹、莫特·薩爾)和現代幽默家激動人心地重新定義了喜劇,如雷米·優素福、漢娜·加茲比、安布爾·魯芬和鮑文·楊,的共同主辦方健美運動員播客以及一些最令人難忘和病毒式傳播的播客的負責人週六夜現場多年來的草圖。以下是 2021 年 6 月 Apatow 與 Yang 的聊天記錄,摘自頭部病情加重。

賈德:我想談談健美運動員們,你和馬特·羅傑斯一起做的播客。你們兩個是怎麼認識的?

鮑文:馬特和我是在大學認識的。我們都在紐約大學的櫃子裡,那是一個非常有趣的櫃子裡的地方,尤其是在 2008 年左右。當時紐約大學最近的著名校友有唐納德·格洛弗(Donald Glover)和 DC·皮爾森(DC Pierson),我們當時就想,“這就是未來。”我們很早就投入了工作,才開始寫作。我對從事喜劇工作的人非常勢利這不可能是你的B計畫。

賈德:有時我會去喜劇俱樂部,看到舞台上所有這些有趣的人,我想知道他們是否曾經坐下來寫過草圖或劇本。或努力問自己,我還能用我的才華和想法做什麼?

鮑文:我想我聽過你告訴比爾哈德爾的傳說,也許是在他的第二季中週六夜現場, 他必須開始行動起來,這樣事情才能在以後取得成果。

賈德:絕對地。我做到了和比爾,他在那裡為我們和一些作家創作了劇本週六夜現場, 但我們只是從未破解它。劇本從未被製作過。但我們確實一起寫了很多。他說他在任職期間寫了大約七部劇本週六夜現場,但沒有製成。但這就是他的全部排練巴里.他正在學習該怎麼做。你必須寫作,因為沒有人能夠為你寫出你可能應該做的事情。弄清楚這一點是令人畏懼的這個角色或角色如何在完整的故事、完整的電影中發揮作用?這對某些人來說是一個挑戰週六夜現場人們:這是關於弄清楚你是誰分離來自你的角色。一旦你克服了最初的挑戰,電影產業仍然不穩定,你可以投入時間拍一部電影,但你仍然不知道是否有人願意讓它發生。

鮑文:這一切都與週六夜現場流程,其中的製作方式非常有效率。除了夏季股票劇院之外,再也沒有這樣的事情了。我有點也習慣了這個。但即使是現在我也意識到,哦,學分不會轉移自週六夜現場,因為沒有一個是這樣製作的。而且,表演風格是你向椽子投球,你尖叫,你讀出提示卡。在其他地方不是這樣的。

賈德:這對你來說一定是一個有趣的時刻。當我剛開始的時候,我感覺自己在好萊塢沒有代表。就像,為什麼傻乎乎、毫無吸引力的人永遠不能成為主角?所以,在我多年來的工作中,我試圖證明這是可能的,因為當我年輕的時候,在文化中沒有一個不酷的人作為主角。現在,我們的文化已經發展到人們試圖糾正有色人種表演者和 LGBTQ+ 表演者代表性不足的事實。這一刻對你來說感覺如何?

鮑文:我認為,在很長一段時間裡,亞洲人都會被用來當作存在主義的笑點。現在發生的情況是,在集體層面上,每個人都達成了共識——我們正在對亞洲人在這個行業的物質現實有一些基本的了解。我還不知道接下來會發生什麼事;我無法預見它會是什麼樣子。這都是一種新事物,我試圖不抹去和破壞像瑪格麗特·曹這樣的人所取得的成就,或者亞歷克·馬帕作為亞洲酷兒喜劇演員所取得的成就。所有的基礎都是那一代人奠定的;我只是因為在正確的時間加入而受益匪淺。這基本上就是我的感受週六夜現場,也。就像,噢,我太幸運了,太幸運了。

賈德:您覺得自己有責任利用自己的職位嗎?

鮑文:我每週都會接近週六夜現場不關心某件事在社會層面上會如何被接受。三月亞特蘭大槍擊事件發生後的一周,我打電話給節目中的另一位亞洲作家。我們通了電話,心情很糟糕,因為那個故事的一切都那麼黯淡。但我們互相問:「我們想如何解決這個問題?我們有解決這個問題嗎?我們是否會嚴重左轉,甚至不去想這一點,然後做一些與所發生的事情無關的事情?到了星期六,這些對話的最終結果是這種刺耳的戰斗口號,一篇「週末更新」的文章,並不是特別有趣,但它確實以任何可能的方式給局勢帶來了輕鬆。接下來的一週我有一種奇怪的宿醉感,因為它受到了好評。人們對此非常友善,但我想,我不知道,我不想讓這成為我在劇中的角色。

賈德:你不想每週都像喬恩·斯圖爾特一樣在 9/11 之後。

鮑文:即使只有一周。喬恩史都華甚至不應該處於那個位置,你知道嗎?

賈德:如今製作政治喜劇的人必須成為悲劇和人性最糟糕的評論者。這是喜劇中發生的一件奇怪的事情,人們對此很擅長。但我知道你的意思。我甚至無法想像站在他們的立場思考,這次拍攝剛發生,讓我嘗試這個作品。

鮑文:嗯,我的想法是我沒有所有的答案, 我甚至不應該這樣做。事後,我真的無法理解我的感受。然後,兩週後,我做了另一篇「週末更新」文章,其中我是沉沒的冰山泰坦尼克號,這純粹是我在做我的工作。這篇文章是我與首席作家之一 Anna Drezen 共同撰寫的,並創造了一個純粹荒謬的有趣時刻。然而,社會和政治喜劇是你必須做的事情,尤其是在像這樣的節目中週六夜現場,尤其是現在,擁有如此大平台的亞洲人非常缺乏。所以,我並不哀嘆。這是一件值得思考的有趣的事。

賈德:你小時候來到美國,英語說得不太好,因為你還在學習這門語言,但你顯然有幽默感。你是否在某個時刻意識到,這就是我的事,我會成為一個有趣的人?因為這就是我小時候的感受。我在運動方面很糟糕,我不認為我像周圍的人那麼有吸引力 -我想讓人們發笑是我的事,因為沒有其他人試圖這樣做。你也有類似的經驗嗎?

鮑文:這和你描述的一模一樣,我意識到,幽默可以是我的專長。我會每週一到學校問大家:「你們看了嗎?週六夜現場或者麥德電視台從週六開始?有些人會說:“是的。”大多數孩子會說:「不,你在說什麼?我父母還不讓我看這個。我有這些移民父母,他們不知道節目是什麼。所以,除了我的身份讓我很有趣和愚蠢之外,還有一個額外的層,我也可以在喜劇上痴迷,在那個年紀,這只是意味著看週六夜現場每週。這很早就成為我身分的基石,然後我從那裡建立了同心圓。

賈德:當你在看的時候週六夜現場當你還是個孩子的時候,你有沒有看過演員陣容並想,有一天我會去那裡?

鮑文:我必須對自己非常誠實,並說我從未明確說過這樣的話:「我將繼續週六夜現場有一天。但我確實有這種感覺,事情總會有結果的。

賈德:如果您有信心和動力,那麼您也知道自己需要走在前面。你知道你需要比每個人都更努力才能實現這個夢想。

鮑文:完全。我現在最討厭的小秘密是那些把喜劇當作後備的人。那些音樂劇專業的人不想試鏡,也不想上百老匯,因為那本身就是一個瘋狂的世界。有這樣一群人,好吧,我還是演喜劇吧。我想,“呃,這不是那樣的。”我對那些人提出了這個瘋狂的純度測試,我當時想,「不,你沒有寫下這集的編劇是誰辦公室正如它正在播出的那樣。我對此非常勢利,現在我需要忘記這一點,因為我無法為其他想要透過自己的方式、透過自己的旅程進入的人打開這些大門。

賈德:當你上大學時,你家人的夢想是你進入喜劇界嗎?

鮑文:不。

賈德:你的父母是否認為這個職業是你的選擇,即使他們一開始並不喜歡你?你做了一點準備。你最終是否向他們敞開心扉並說:“我寧願做單口喜劇?”

鮑文:即使在我上高中時,我的父母也能看出我對喜劇很認真。對於 15 歲的我來說,在高中時成為這個短期即興表演團體的一員是一件非常大的事情。我認為這是世界上最好的事。我每週一都會去市中心,和一群 30 歲的人一起表演,然後想,這是我最享受的事。我的父母看得出來我太享受了。他們試圖成為——

賈德:“別有快樂。”

鮑文:甚至不是這樣。我之前曾多次表達我想有一天成為一名演員。我的父母說,“嗯,鮑文,這真的很難,因為亞洲人不多,而且那個世界充滿了拒絕。”他們甚至沒有盛氣凌人;他們只是出於保護目的。這是他們愛我的版本。但當我決定選擇哪所大學時,我會參觀這些校園並問他們,“你能告訴我一下你們這裡的素描團隊嗎?”這基本上就是我整個大學決定的基礎,我最終進入了紐約大學。到四月我就知道了即興表演組裡所有成員的名字前我入學了。然後我就著迷了。我周圍的每個人都知道這就是我想做的事情。但我不得不躲在醫學預科課程後面——諷刺的是,我在追求喜劇方面是一個純粹主義者,這真是一個混蛋,因為我的後備計劃是醫學。

賈德:你只想對所有其他分心的人大喊大叫。

鮑文:我的分心是學術。每天早上讓我起床的事情是那天晚些時候看到我劇團裡的每個人,我們會跑佈景,做這做那,這讓我很興奮。那個即興表演小組就是我的生活。

賈德:它使你的成績變得更好還是更差?

鮑文:更糟糕,更糟。

賈德:你會是一個糟糕的、心煩意亂的醫生。你什麼時候停止做醫學預科的?

鮑文:我畢業並獲得學位,並申請了醫學院。我第二次參加 MCAT,有簡答題部分。當我說到這裡時,我想起了史蒂夫·卡瑞爾的採訪,他說他在表演或喜劇方面都不順利後,正在考慮申請法學院,但隨後他談到了論文部分法學院入學考試(LSAT),然後他意識到自己做不到。他無法繼續完成法學院的事。然後,在那一刻,我有了這種靈魂出竅的體驗,想著史蒂夫·卡瑞爾,然後又回到我身上,就像,哦,這就是我現在正在發生的事情。我不能這樣做。我作廢了我的分數,離開了考試中心,並打電話給我的父母。我當時想,「我認為我不能去醫學院。我會想出如何留在城市、在城市生活、在城市工作、賺錢,但醫學院是不會發生的。他們很困惑。值得讚揚的是,他們給了我一個在兩年內解決這個問題的機會。

賈德:這是一個重要的傳記片時刻,走出測試中心進行抗議。你必須堅持到那麼遠,直到你的整個身心在考試中崩潰,這不是很有趣嗎?你認為為什麼你的父母在那之後給了你解決問題的機會?

鮑文:大病這是我們第一次看一部幫助我父母了解我在做什麼的電影,因為他在做單口喜劇的所有場景,我就像,“這就是我想做的,爸爸媽媽。”他們說,“這很有趣”,這對他們來說是一個小小的概念證明。所以,我盡力不讓我的父母成為那些從來不支持我或指望我失敗的人。

賈德:他們覺得你有趣嗎?

鮑文:不,在學校和一群說英語的孩子一起搞笑,然後回到在共產主義中國長大的父母身邊,這之間存在著很大的文化差異。幽默可能因文化而異,而我不夠靈活,無法在這兩個世界之間切換。所以,我回到家就會變成一個害羞、無聊的孩子。

賈德:你什麼時候會說「來觀看即興表演」?

鮑文:那是在高中的時候,我不知道這對我的情況是有幫助還是有傷害。因為他們去了,卻沒有得到。他們就像,「這是什麼?我們不明白。然後,在大學期間的某個時刻,他們來看我在加州大學柏克萊分校的一場素描展,他們說:「我們不喜歡那樣。那不適合我們。

賈德:他們只是誠實的。

鮑文:他們只是說:“你在做什麼?”公平地說,我會把它評為“六分”。直到馬特和我快速做了一點法倫。第二天我媽媽去上班了,她的同事們說:“天哪,你不是為鮑文昨晚上電視而感到自豪嗎?”其他人才向她反映,她的兒子過得很好。然後她說:“好吧,也許這會成功。”

賈德:對我來說,我進入喜劇界的夢想沒有受到質疑。我的家人說:“是的,把它當作職業吧。”儘管我對生活中的其他事情都沒有信心,但我對此抱持著妄想的信心。

鮑文:我喜歡喜劇。你追求的夢想要么受到挑戰,要么得到強化和支持。不管怎樣,我們最後都會陷入同樣熱愛喜劇的境地。我總是喜歡向人們講述我和父母的整個故事,以及他們最近是如何轉變的。但我也不認為你成長的環境以及喜劇如何融入其中,真的會產生影響。如果你愛它,你就會熱愛它,你就會追求它。而且它必須是持續的、終生的事。你不能在以後的生活中草率地接觸它。

賈德:你的故事非常有趣,因為現在你給人的印像是一個非常大膽和自信的表演者,但你與很多判斷作鬥爭。這是最困難的部分:當你還處於成長時期時,你會受到父母的懷疑或缺乏參與。

鮑文:當然,我仍在治療中解決這個問題,我不知道這與早期作為一個同性戀孩子的意義有多大關係。我認識的所有酷兒人在某種程度上都因為了解自己是酷兒的過程而受到了一些傷害。貝爾·胡克斯引用了這句話,說我與誰發生性關係或我的性別並不是酷兒。生活在一個一切事物都對你懷有敵意的世界裡,這就是奇怪的事。我想就是這樣。我認為這超越了我和父母之間奇怪的小關係。

賈德:現在是否可以與他們感到親密和快樂並一起慶祝?

鮑文:一定。確實。我媽媽在母親節那天來看演出,我們都把我們的媽媽帶出去了。第二天我們和我爸爸一起吃午飯,他們向我傳達的全部信息就像是,“你能夠做到這一點,但你應該意識到並記住,這是非常幸運、非常偶然的。”我當時想:“是的,當然。”然後,諷刺的是,洛恩(邁克爾斯)在那次晚餐上對我說了同樣的話:享受和欣賞這一刻。

賈德:當你正在做某事時週六夜現場, 你覺得此刻有多好嗎?還是你太專注以至於事後才享受到樂趣?

鮑文:唯一一次發生這種情況是在冰山部分。我當時就知道了,我當時想,我玩得很開心。和:感謝上帝,觀眾都在船上。因為每次我在節目中做一些事情時,它只是提前思考:人們將如何回應?我看起來怎麼樣?我死後他們會在我的捲軸上使用這個嗎?所以,這是唯一一次。我並不是要把它簡化為正念的東西,但它是一種你只要感覺到你的腳,你感覺到你自己的重量,你在哪裡,這就足以讓你到達那一刻。現在,我很累,但我仍在從上個賽季的疲憊中恢復過來。但我真的很感激自己做到了。我一直想把事情視為運氣。

賈德:作為表演者,現在是第幾季?

鮑文:我剛剛結束了作為表演者的第二個賽季。我在那之前寫過一季。

賈德:該劇也從未像現在這樣多元文化,而且看起來它將繼續朝著這個方向發展。這使得觀看非常令人興奮。

鮑文:我一直在想週六夜現場作為一個整體的東西,但後來我記得當[亞當]桑德勒和[大衛]斯佩德以及克里斯·洛克和[克里斯]法利播出時,它是在完全不同的文化環境中播出的。我不敢相信這和現在的容器是同一個容器。或者週六夜現場20世紀中期,當時是[安迪]薩姆伯格、[比爾]哈德爾和[克里斯汀]韋格。即使這也感覺像是一個完全不同的節目。很多時候,你只想到節目的精彩片段,它只是最好的東西,這給人一種錯覺,認為它總是處於一定的品質水平。但實際上,週六夜現場一直是這個奇怪的小培養皿的想法,幾十年來它一直放在實驗室的櫃檯上。我喜歡這樣一個事實:在我們的背景、我們的寫作方法以及我們迄今為止在喜劇世界中所看到的方面,我與邁克爾·切沒有太多共同點。我們來自完全不同的兩極。但現在他和我在演出工作上有了一些共同點。我們在結局中度過了一個非常美好的時刻,他在凌晨 4 點左右將所有人帶到了他的公寓,他和我進行了一次愉快的心交心。我簡直不敢相信。我從來沒有想到會從邁克爾·切那裡得到這個。然而,他就在那裡,就像這樣,聖人我從來沒有想過我可以接觸到。

賈德:這是對演出和你這一年的工作的讚賞嗎?

鮑文:只是為了彼此,就像我們彼此看待對方的方式一樣,嘿,我很高興我們一起經歷了這場高壓鍋表演。

摘錄自賈德阿帕託的《腦中的病:更多關於生活與喜劇的對話》,由蘭登書屋出版。經 Wylie Agency 許可轉載。版權所有 © 2022 賈德阿帕圖