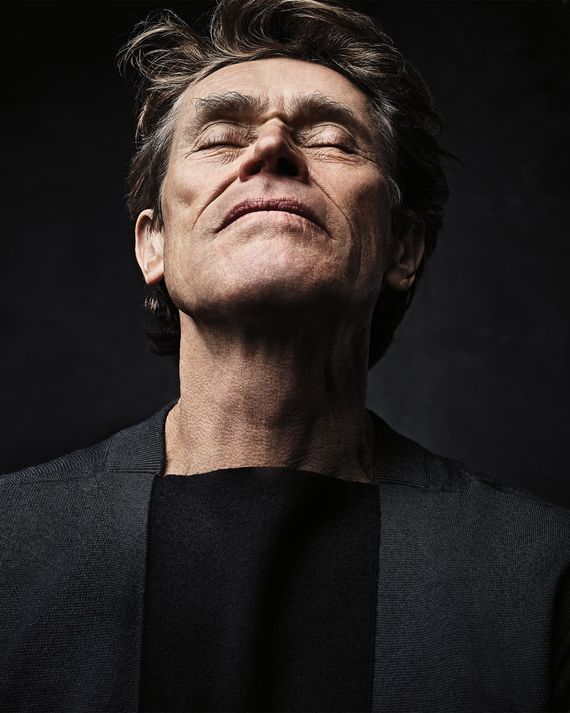

照片:桑德羅。造型由 Diana Tsui 設計,毛衣由 Ermenegildo Zegna Couture 設計。

我和演員威廉·達福(Willem Dafoe) 早在20 世紀80 年代初就認識了,當時他已經是市中心前衛表演車庫的一名傑出演員,而我則在同一成長的場景中努力成為一名藝術家——或任何其他人。但在我們坐下來談論他在電影中引人入勝的表演之前,我們並沒有見過太多對方。在永恆之門,朱利安·施納貝爾的新電影講述了文森特·梵高最後的日子,其中達福扮演藝術家與其說他是大眾想像中飽受折磨的傳奇人物,不如說他在生活中是一個追求、奮鬥、欣喜若狂的人。

我可以叫你威利嗎?

你可以叫我威利。只有某些人總是叫我威利。但我已經很久沒見到你了。

我們一起從市中心的藝術世界開始,兩個來自中西部的巨大失敗者。

這是真的。

你還記得 1982 年,你和你的兒子傑克出生後的第二天,我開車送你和你的兒子傑克從醫院回家嗎?

我願意。瘋了,瘋了。

所以我知道你一生都在藝術世界度過。你以前和梵谷是什麼關係在永恆之門?

就像大多數人一樣,甚至是藝術界之外的人。

他對你來說是什麼?這是受折磨的藝術家的浪漫神話嗎?

一開始我不太明白他的意思。我不想吹牛說我現在了解他了,但透過這部電影,我現在與他的作品建立了密切的關係。學習這部電影的關鍵之一是學習如何繪畫。這確實改變了我的看法,特別是我如何看待他的畫作。我必須畫畫。我們使用非常流暢、鬆散的相機進行拍攝。實際上這根本沒有任何意義。剪輯前沒有任何剪切;沒有特技畫家。你在電影中看到很多繪畫。

我喜歡這個過程。這是世界上最神秘的事物之一,這部電影中有很多這樣的內容。

最重要的是在電影的早期畫那些鞋子。

我知道所有的作品都是為電影重新創作的。原來是你畫的鞋?我還以為是施納貝爾呢

這東西看起來很長一段時間都是狗屎。顏色看起來不對。它不是相似的,看起來不像鞋子,然後痕跡累積起來,然後繁榮——它變成了某種東西。雖然這不是一個很好的相似之處,但它抓住了靈魂,抓住了那些鞋子的體驗,觀眾在那裡看到了這種繁榮。

梵谷是一位了不起的藝術家,你可以在其中看到這幅畫——鞋——同時還有油漆痕跡。

我想說這是公平的。

你的思維在兩者之間切換幾乎是個奇蹟。

是的。但這是在經過某種訓練或經驗之後。我永遠記得朱利安第一次陷害我的情景。他只是說:“看到那棵柏樹了嗎?”他說:“畫那棵柏樹。”我說:“好吧。”我開始畫它,我開始畫一棵樹,我急著畫一棵樹。他走過來,說:「等等。你看到那些黑暗的地方,你看到那裡的黑色——好吧,我不知道它是否是黑色的,但你看到那裡、那裡、那裡的黑暗嗎?他指出了這些區域,然後說:“把它放進去。”我開始這麼做了。他說:“你看到那種黃色了嗎?”你在哪裡看到黃色?我感覺自己像個小孩——你在哪裡看到黃色?我開始這樣做,然後我開始發現這與解構無關。這是關於繪製光線。那是一個很大的印象。也許這就是繪畫的A、B、C,我不知道。但對我來說——我不是畫家,成為一名畫家是令人興奮的。

在電影中,他講述了這幅畫是如何存在於大自然中的。繪畫不是我發明的,而是我發明的。我只需要釋放它。那種看著一棵樹的方式——不是跑去稱它為一棵樹,而是將它視為振動的漩渦和標記之間的關係,這種方式會打開你的現實感。

從什麼意義上說?

有時你會消失在行動中,或成為一項活動、一件作品、一段敘述或一張圖片的一部分。你知道,這是一種準宗教體驗。然後你就復活了。你如何調和這兩種感覺?您如何透過所做的事情來維持有時的存在感和參與感,並將其應用到生活中?不僅要做一個正派的人,而且要保持清醒。這是主要的事情。

你知道,在電影中他們就這件事拷問他。 “你覺得你能做什麼?”梵谷基本上說的是:“喚醒他們的生命。” “你認為他們睡著了嗎?”他說:“是的,我願意。”

我喜歡這部電影改變了我們對梵谷作為一個瘋子的看法。

隨著年齡的增長,我對受折磨的藝術家的想法,即痛苦是先決條件,感到不舒服。當我年輕的時候,是的,因為你必須贏得你的感性。你常常必須透過某種危機或脅迫來做到這一點。隨著年齡的增長,我覺得優雅很重要,清晰很重要。我對衝突不太感興趣。

奇怪的是你已經 63 歲了。

我想和你談談因為當人們這麼說時我很生氣。

我以為只有我注意到了!直到後來我才注意到。

我聽過好幾次了,因為那些網路巨魔就喜歡這種事。事實是,想想吧,傑瑞。你是個聰明人。我開始想,37歲了,他已經很疲倦了。 1890 年,我在法國 37 歲。我看到當時法國男性的平均死亡年齡是48歲。

我什至沒有註意到這一點,直到為此做好準備。

而且,我是如此年輕的63歲。

奇怪的是,你扮演過很多藝術家。我不會算耶穌,但你扮演了 T.S. 艾略特,而且——

帕索里尼。

帕索里尼生命的最後幾天。

當我年輕的時候,說你是藝術家是自命不凡、骯髒的字眼。

為何如此?

你來自中西部。

我知道。我不是藝術出身。

藝術家是對那些在富人圈子裡工作的精英人士的尊稱。一般的藍領男人對藝術沒有用處,因為“我的孩子會畫那個。”

你談到你的兄弟為你擋子彈:他成為了一名外科醫生,所以你沒有同樣的壓力去找到一份真正的工作。我在想西奧和文森。西奧在現實世界中。事實上,西奧在相當於高古軒畫廊的地方工作。他是一個有著瘋狂連結的人。

梵谷在他那個時代並不是無人知曉。遠非如此。從某種意義上說,梵谷是一個窮人的故事和著名藝術家。巴黎的許多藝術家都知道梵谷的一舉一動。他們不一定喜歡它,但很多人都知道這個荷蘭人走在了潮流的前面。這不是一個失敗的浪漫故事。每個人都知道他非常棒。

人們不知道這一點。

這部電影開始朝著正確的方向發展。

我不確定這部電影改變了這麼多,但朱利安對此非常著迷。朱利安說:“他並不默默無聞!”只賣一幅畫的事情——他有聯繫,人們都在談論他。

你們不太重視剪耳,我也很喜歡。

他也沒有。

梵谷也沒有。

他確實說沒什麼。但對大多數人來說,這完全證明了他瘋了,這是完全合理的。

絕對地。如果你割掉你的耳朵…

這不是一個好主意。我不會這麼做。

你心中有一兩個最喜歡的梵谷嗎?

出色地,鞋,因為我以前和他們沒有任何關係,但現在我有了。我也喜歡這些圖畫。

我也是。

他們是那麼純潔,看起來近乎天真,但他們卻是那麼明智、那麼清晰,不張揚。它們很漂亮,要嘗試模仿它們——你在電影中不會經常看到它們,但我確實練習了柏樹的漩渦。對我來說,這帶你進入另一個世界。那是現代的。

我認為這是頂級的藝術史觀察。我經常生氣。我認為,該死的,梵高,你已經在你的畫中完成了它,你這個大笨蛋。它就在那裡。你需要多一點時間才能在你的畫作中徹底解決這個問題。雖然是在畫裡。你還到處逛逛嗎…我以前在畫廊裡見過你。

這是我最喜歡的事情之一。我從畫廊和舞蹈中學到的表演知識可能比看戲劇或電影更多。

為何如此?

做標記。這都是關於表達你生活的行動的累積。這不是一種解釋。這不是“我們這裡需要黃色,所以我要在這裡放黃色。”它是直觀的,而且是有生命的東西。

*本文發表於 2018 年 11 月 12 日的《紐約雜誌》。立即訂閱!