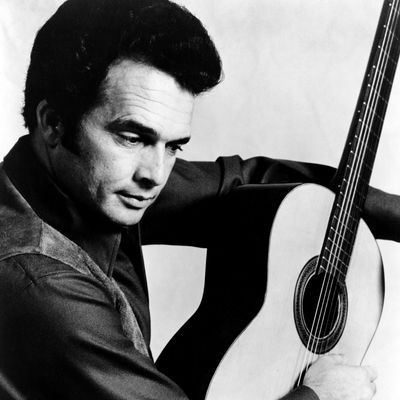

大約 20 世紀 60 年代末:鄉村音樂家 Merle Haggard 擺出姿勢拍攝 1960 年代末的肖像。 (邁克爾·奧克斯檔案館/蓋蒂圖片社拍攝)照片:邁克爾奧克斯檔案館/蓋蒂圖片社

梅爾·哈格德 (Merle Haggard) 才華橫溢,他可以遊歷六種鄉村音樂流派(和幾代人),並以某種方式始終保留著幾乎所有同伴的尊重。他在貝克斯菲爾德的家中蔑視納許維爾,甚至連不法之徒都對他時而脾氣暴躁的復古政治感到困惑。但憑藉他芳香的男中音、不屈不撓的態度,以及對鄉村音樂的堅持,即穩定的音調、真實的演唱以及時不時的打架,在他的才華開始發揮作用之前的二十年裡,他體現了音樂中最流暢、最真實的風格。一路走來,他創作並演唱了至少兩首永恆的經典歌曲——《Mama Tried》和《Sing Me Back Home》——這些歌曲躋身該流派製作的最佳歌曲之列,他的支持者還會引用另外六首歌曲。哈格德的經紀人宣布,哈格德於今天 79 歲生日時因肺炎併發症去世。

約翰尼卡許 (Johnny Cash) 是一位鄉村偶像,人們常常認為他過得很艱難。 (事實上,他與法律的接觸是無關緊要的。) 相比之下,哈格德在一輛改裝的鐵路車廂裡長大,年輕時就失去了父親,青少年時期的大部分時間都在感化院裡進進出出。正如他最好的歌曲之一所說,“我在監獄裡度過了 21 歲”;他在聖昆廷。最後他在鄉村樂隊中擔任貝斯手,他找到了雄心壯志並開始了自己的事業。

1965年,他組了自己的伴奏樂團The Strangers。吉他手羅伊·尼科爾斯 (Roy Nichols) 擔任主唱,即使在充滿吉他的流派中,他也是一位吉他傳奇人物。 (哈格德也能像王牌選手一樣彈吉他和小提琴。)陌生人樂隊成為了一支微妙但仍然出色的樂團,能夠隆隆作響、漫步,並且時不時地通過哈格德自己寫的或從他的音樂中找到的曲調來搖滾。鄉村音樂聽眾比流行音樂或搖滾樂聽眾對明星更加忠誠,但即便如此,哈格德在二十年裡連續創作了近 40 首鄉村歌曲第一名,令人印象深刻。

哈格德掌握了悲傷的愛情哀嘆(「我又開始愛你了」)、鄉村搖滾(「Workin' Man's Blues」)、酗酒的哀嘆(「The Bottle Let Me Down」)、哲學沉思(「If We Make It」)。 Through December」),甚至是具有社會意識的民謠(“Hungry Eyes”)。聲音先鋒它和(年紀大得多的)巴克·歐文斯和巴卡羅斯(哈格德的第二任妻子是歐文斯的前任之一;他們一起創作了“我再次開始愛你”,這是他最令人難忘的歌曲之一。

在他的職業生涯中,他多次偶然發現了一些永恆的東西。在《媽媽嘗試過》中,他打破了「我在監獄裡」的陳腔濫調。但從他自己失去父親、青少年時期離家出走、乘坐鐵軌的經歷中,他找到了詩歌和命運。這首歌振奮人心的副歌和清脆的表達掩蓋了背景中的辛酸和永恆副歌的遺憾:

我在監獄裡度過了 21 歲生日,不得假釋

沒有人能引導我走向正確的方向

但媽媽努力了,媽媽努力了

媽媽試圖更好地撫養我,但她的懇求我拒絕了

那就只能怪我了

因為媽媽嘗試過

《唱我回家》是另一個原始故事,講述了一名男子在監獄中走向死刑,要求一位朋友為他演奏最後一首歌:

典獄長帶領囚犯沿著走廊走向滅亡

我像其他人一樣站起來說再見

我聽到他在到達我的牢房之前告訴典獄長

“讓我彈吉他的朋友滿足我的要求”唱我以前聽過的歌讓我回家

讓我舊日的記憶重現

帶我走 讓歲月倒流

在我死之前唱我回家

如果梅爾·哈格德不注意到他像任何優秀的鄉村藝術家一樣,時不時地愛笑,有時甚至是不必要的,那麼這對梅爾·哈格德來說是一種傷害。鬆散地與20 世紀70 年代中期的非法鄉村運動聯繫在一起——一群雜七雜八的人圍繞著一個名叫韋倫·詹寧斯(Waylon Jennings) 的脾氣暴躁的壞蛋和一個名叫威利·尼爾森( Willie Nelson) 的有點神秘的瘋子的工作——他以更傳統的堅持而與眾不同。他是一個酗酒、有時抽大麻、偶爾奇怪地打鼻鼾的傢伙,他可以毫不費力地吟誦歌曲,講述過去的美好事物——那時候「酒吧是個糟糕的地方」。大約五個妻子,我敢打賭她們中的大多數人時不時地想起過去的美好時光,那時的丈夫不再惡毒、吸食可卡因、不再追星族——他媽的混蛋。

《Okie From Muskogee》是那個時代最偉大的新奇歌曲之一;這是一部精心調校的、不太諷刺的作品,它既頌揚了因國家變化而陷入混亂的傳統美國人,又輕鬆地削弱了它們:

我們在馬斯科吉不吸食大麻;

我們不會服用 LSD 進行任何旅行

我們不會在大街上燒毀任何徵兵卡;

我們喜歡正確的生活和自由。

這些字讀起來有點難聽,但唱起來卻很有趣,並沒有真正的評判性;這首歌的其餘部分比較溫和。這種描述中有一些溫和的東西:如果過去和未來之間的最大差異之一是鞋類,那麼這種差異到底有多嚴重?

但從那時起,他更進一步,喜歡上《Okie》引起的全國關注,並用後續的《Fightin Side of Me》愉快地向笨拙的農村觀眾表演。這個人一點也不覺得好笑,只是帶著一點怨恨的原始茶黨沙文主義。 「我想知道我們其他人還能指望多久獲得自由,」他警告。

哈格德總是得到搖滾界的支持——格拉姆·帕森斯和埃爾維斯·科斯特洛錄製了他的歌曲,迪倫在2000 年代末帶他出去巡迴演出——但他也有點與此不同。部分原因是,在舊時代的鄉村模式下,他發行了一大堆專輯,其中大多數都很平庸,甚至是好的專輯也充滿了填充物。有許多 20 世紀 60 年代的好專輯,當時他是 Capitol Nashville 機器的一員;唱我回家,邦妮和克萊德,媽媽試過了, 和肖像都是很好的起點。我所熟悉的他的合輯令人沮喪,因為它們似乎是冷漠地編程的(最熱門的合集省略了他的一些最熱門的合輯),甚至那些看似確定的東西(比如第一合集)也包含了轉瞬即逝的東西。如果你想讓他好起來,看看沿著每條路,一套權威的四張 CD。

這位曾經的嬉皮士在 70 年代和 80 年代把自己打扮得一身皮衣,留著長毛。他變得更加和藹可親,他的表演,在他身後忠誠而精確的陌生人的陪伴下,基本上都是對這個人的尊重。他們讓他成為他本來的樣子:接近傳奇。