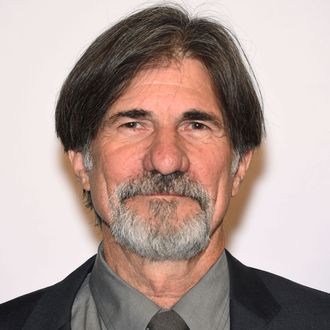

2016 年 2 月 8 日 - 美國加州比佛利山莊 - 傑克菲斯克 (Jack Fisk) 抵達貝弗利希爾頓酒店參加 2016 年奧斯卡提名者午宴。 (圖片來源:© Lisa O'Connor,來自 ZUMA Wire)照片:麗莎·奧康納/Corbis

很難想像還有兩部電影比亞歷杭德羅·岡薩雷斯·伊納裡圖更不同的荒野獵人和泰倫斯馬利克的新電影聖杯騎士,本週限量發售。但對於曾參與這兩部作品的傳奇奧斯卡提名製作設計師兼藝術總監傑克·菲斯克來說,其基本理念是相同的:尋找現實生活中的地點,幫助將這些超凡脫俗的故事變為現實。

菲斯克曾與我們這個時代一些最重要的導演合作過:他設計了保羅·托馬斯·安德森的電影將會有布魯d 和大師, 大衛林區的穆赫蘭道和直接的故事,他參與了馬利克的每一部電影。 (這是導演的第一部電影,荒地,菲斯克遇見了他的妻子西西·斯派塞克(Sissy Spacek)。十五部電影回顧展3 月 11 日開始,紐約市移動影像博物館將向他致敬。亡魂射擊。 (鄭重聲明,他很享受這樣的感覺。)

所以,亞歷杭德羅·岡薩雷斯·伊納裡圖、泰倫斯馬利克、保羅湯瑪斯安德森、大衛林區。他們是世界上最迷人、最獨特的電影製作人,而您與他們所有人都合作過。作為合作者,他們一定是非常不同的。

他們都有一點不同,但我認為他們都是藝術家。這是共同點。亞歷杭德羅是身體最強壯的。我總是把他想像成泥濘骯髒的——他就在那裡。保羅工作時更幽默。他總是意識到我們所做的事情具有諷刺意味。特倫斯就像一位詩人。他能夠如此輕鬆地創造圖像,這幾乎是神奇的。當然,他透過拍攝數百萬英尺的膠片來做到這一點,而大多數導演沒有特權這樣做。另一方面,在我們開始之前,大衛已經在腦中想好了整部電影。對於其他導演,你向他們展示了選擇——用更多的東西來吸引他們,或嘗試這樣做。與 David 一起設計時,您正在創造他的世界;你給他確切地他想要什麼。

它們都因不同的原因而令人興奮。從一個轉到另一個是一種令人耳目一新的感覺。我很幸運。我早在 1972 年就開始與 Terry [Malick] 合作荒地。那時我已經拍了一些羅傑科曼的電影,我意識到荒地電影製作可以是一種藝術形式,就像繪畫或雕塑一樣有效。這讓我很興奮,所以我被採用類似方法的電影製片人所吸引。

聖杯騎士可能是我一生中見過的最令人驚嘆的洛杉磯房地產色情片。

[笑] 我在那部電影中沒有建設部門,所以都是外景地。我們在洛杉磯拍攝,有時一天三、四個地點。沒有人曾經我認為特里能夠在洛杉磯拍攝,因為他喜歡工作的方式,而且那裡有很多規則和規定。但他被這些壯觀的地點所吸引,因為它們告訴了他一些生活在其中的人們的生活。所以這對我來說非常有趣,因為我已經進出洛杉磯四十年了,我看到了我以前從未見過的室內裝飾和地方。洛杉磯的這個世界是一個即使我在那裡,我當時也永遠無法承受的世界。我必須看看其他人是如何生活的。

在尋找地點的同時聖杯騎士,你在找什麼?

過量的。家庭生活的規模和表現都頹廢了。我記得對我來說最大的樂趣就是研究洛杉磯所有的俱樂部,看到女人從天花板走出來,手裡拿著價值 1200 美元的香檳。有一種頹廢的感覺,特里以一種奇怪的方式被它迷住了。我們也受到對自然光的需求的指導。我們一直在尋找窗戶光線充足的位置,並且窗戶光線充足的位置朝南和西南方向。當代建築的房屋往往具有更大的規模和玻璃,因此這些始終是我們的首選。

對於泰倫斯,我永遠不知道他會拍什麼。我提供他環境。他喜歡經常在不知道他們是什麼的情況下去找他們,因為這給他帶來了壓力——這讓他有點害怕,又讓他興奮。這部電影很多時候沒有劇本可看。我有一個主意會發生什麼,但沒有人真正知道。但我總是給他比他要求的更多的東西,比他需要的更多。我對亞歷杭德羅也做了同樣的事情。我們建造了一座堡壘荒野獵人我們可以用它來拍攝整部電影 你可以360度拍攝,那裡有肉店、鐵匠鋪和水井。它有你需要的一切。

您是如何與伊納利圖一起工作的?

我在拍攝前大約兩年認識了亞歷杭德羅荒野獵人。他去做事了鳥人,而且我還參與了其他項目,所以我無法和他一起做那個項目。我們開始前不久他就打電話給我荒野獵人2014 年 4 月,幾天後我去了加拿大,開始考察拍攝地點。我與羅賓·蒙西(Robin Mounsey)合作,他是一位出色的外景偵察員,在不列顛哥倫比亞省和艾伯塔省進行了廣泛的搜索,尋找可以與這部電影的範圍相匹配的外景地。亞歷杭德羅給了我這部電影,安德烈·魯布廖夫塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky)關於聖像畫家的作品。他說這是他最喜歡的電影。所以我知道我必須給他一些規模的東西。

當你身處荒野時,地點比佈景更重要,因為它們變得佈景,所以我們所有的精力都花在尋找那些規模能夠最大限度地減少環境中的人的位置,但也有一個進展,所以你可以理解運動。身為設計師,我擔心的是,當你正在拍攝一個外景地時,有人走過轉角說:「我們為什麼不在這裡拍攝?這好多了。我總是督促自己找到每一個可能的地點或佈景。

我想你也必須在這裡考慮照明。

我們在尋找拍攝地點時遇到的問題是,[攝影師] Chivo [Lubezki],我現在已經與他合作了六部電影,他想要用自然光拍攝所有內容。我喜歡這個,因為它使設定看起來更好。所以我們必須找到主要遠景是西南偏南的位置,否則我們下午拍攝時就不會逆光了。我們永遠不可能在早上拍攝,因為我們無法在黑暗中做好準備,以便能夠在天亮時扣動扳機。因此,我們在白天更容易做好準備,並在太陽落山時準備拍攝。

我意識到逆光的一個重要方面是我們用如此寬的相機拍攝,而 Chivo 通常距離演員的臉部只有幾英寸。如果是順光的話,演員身上就會有切沃的影子。但其中許多是我們習慣與馬利克合作的風格,因為泰倫斯,即使在天堂的日子,強調了背光在他所有電影中的重要性。他的父親是一位狂熱的業餘攝影師,特里從小就非常了解光。他的父親教會了特里很多關於光的知識,特里擁抱了它並將其提升到了新的高度。奇沃經常稱讚特里教會了他很多關於光的知識。

你也拍了天堂的日子在艾伯塔省,對嗎?

是的,我們於 1976 年在阿爾伯塔省南部萊斯布里奇附近拍攝的。我經過萊斯布里奇荒野獵人還有,因為我記得當時有一片開闊的大草原。那裡有一個公園,一個很大的野生公園。我們去了那裡。但後來我們上山,往北前往坎莫爾。在我知道地點之前,我甚至無法開始考慮場景、印第安村莊和露營地,因為我們必須知道我們在哪裡建造它。

但這是我最喜歡的電影類型。我喜歡在外面工作。尋找當今時代未受破壞的地區面臨著巨大的挑戰,而且尋找起來也非常有趣。但拍攝規模很大,因為我們的攝影組大約有200人。你可以找到一個完美的位置,但當每個人都來喝咖啡時,你必須把它清理乾淨,讓它看起來完好無損。亞歷杭德羅喜歡連續工作——他說這是他工作的唯一方式。我記得我告訴我的工作人員,“盡情享受吧,因為他們再也不會讓任何人進行這樣的拍攝了。”

當你身處這樣的大自然中時,你對這個地點本身有多少權力?

我們經常會去外景地——這與我在任何電影中所做的都是一樣的——並將其最小化和簡化。如果有令人困惑的項目,我們會將其刪除。我做的另一件事是我們用深色的水畫了影片中的大部分樹木,稍後我們可以將其清理掉。它把演員們分開了一點,因為它使他們身後的樹木變暗了。我們的塗裝人員習慣了進入每個地點並使周圍環境變暗。

我們還有一支出色的果嶺工作人員。來自加拿大的湯米·阿曼卡(Tommy Armanca)可以輕鬆地移動五十英尺高的樹木。工作人員非常出色,他們會把樹木搬進來,把它們埋在雪裡,然後用鋼釘將它們冷凍起來。亞歷杭德羅發現這一點後,他讓我們移動所有東西。有時,某個地點可能缺少格拉斯隱藏的地方,或者湯姆哈迪飾演的角色隱藏的地方。亞歷杭德羅會說:“讓我們在這裡建造一片森林吧!”如此規模的工作似乎很瘋狂,但我們會到處移動五十英尺高的樹木。

我們已經聽過很多關於有多困難荒野獵人射擊了。

每個地點都有挑戰。我們一直很忙。這絕對是我這輩子最累的一次。但與亞歷杭德羅一起工作總是很有趣,因為他充滿熱情。他就像一個摔角手。他真的進去了。在打鬥場景中,我會在監視器後面觀看他,他會親自承受每一次打擊,在場景中咕噥和情緒化。至於奇沃,我從來沒有見過他像這部電影結束時那樣疲憊不堪,僅從身體上來看。他和亞歷杭德羅的合作非常緊密——相機是沉浸在這些捕獵者生活中的重要部分。奇沃幾乎每時每刻都必須出現在鏡頭前。我從來沒見過他休息過。我認為我們沒有人休息,但他比任何人都承擔更多的責任。

研究和真實性對您來說有多重要?

這非常重要,尤其是像這樣的電影荒野獵人。我喜歡建構能夠將你帶到不同地方的環境。幾年前,當我從事一個從未完成的劉易斯和克拉克專案時,我閱讀了所有劉易斯和克拉克的期刊,所以我對那個時期有了一些了解。但後來我看了卡爾·博德默(Karl Bodmer) 等人的畫作,他畫了1830 年代的印第安人和捕獵者,我開始閱讀奧斯本·拉塞爾(Osborne Russell) 等捕獵者的日記,他是一位出色的作家,同時也是一名捕獵者。另一個叫四十密蘇裡州上游毛皮商人的歲月,由其中一個堡壘的一名職員所寫。這時期寫了很多短篇小說和東西。批評也有:例如當時的畫家把印度泥屋畫得非常圓,很有組織,我在同時期的一本雜誌上看到批評這些畫,說它們太圓了,而不是畸形和笨拙。如果我只看這些畫,我就無法看到完整的畫面。對 1830 年代繪畫的批評讓我更多地了解了這些房屋,而不僅僅是繪畫。

我現在已經與[服裝設計師]傑奎·韋斯特合作了八部電影,她對印度文化非常熱情,尤其是那個時期的文化。我們總是分享對電影的研究,但在這部電影上,如果我發現一些感興趣的東西,我會把它壓縮給她,反之亦然。我們經常從同一來源購買皮革或毛皮。我和哈米甚·珀迪(Hamish Purdy)一起工作,他是一位加拿大佈景師,我是透過吉姆·埃里克森(Jim Erickson)認識他的,我曾與他一起工作過。生命之樹和新世界。他太棒了。我們必須從那個時期開始建造一切。因為要嘛它不存在,要嘛道具不符合我們的標準。或者有時我們會從休閒者那裡購買道具,然後將它們老化。我們面臨的挑戰是為每個捕獵者創造一個世界。對他們來說,世界上的大部分東西都只是他們可以隨身攜帶的東西。它們幾乎就像便攜式設備。我們會創造一個環境,並利用附近地區可用的資源建立一個露營地。每個人都很早就拿到了斧頭——所有的化妝人員都拿到了斧頭和刀子。

之間有一些相似之處荒野獵人以及馬利克的一些電影——但我覺得伊納裡圖和馬利克對大自然的看法截然不同。

我認為亞歷杭德羅認為大自然與你為敵,而泰倫斯則認為大自然與你同在。這是一種不同的方法。這確實是關於現實。自然就是你如何感知它。特里是一位哲學家,也是一位觀鳥者,他熱愛大自然,只要有可能,他就會融入其中。亞歷杭德羅來自墨西哥城,對他來說是一個挑戰。讓他興奮的是拍攝一部關於自然生存的男子氣概的電影,所以這與特里的做法截然不同。但有趣的是他們使用相同的攝影師和一些相同的技術。他們的工作有很大的不同。

顯然你曾與一些活著的傳奇人物合作過。有沒有哪位歷史導演是你希望合作的?

我其實不是一個大電影迷,所以我在這個行業有點異類。我不看老電影,也不用它們作為研究或類似的東西。但約翰·博克斯設計的電影讓我非常感動,特別是阿拉伯的勞倫斯。 Box 與擔任規模和範圍總監的 David Lean 進行了許多合作,因此這是一次非常特別的合作。當我看到阿拉伯的勞倫斯,這讓我對電影工作感到興奮——它的規模和美麗。你只是被傳送到了另一個世界。我對俄羅斯導演不太熟悉,但看完後安德烈·魯布廖夫他們的一些願景讓我感到興奮。在現代導演中,雷利史考特是一位偉大的導演,但有些前後矛盾──他的有些電影我喜歡,有些則不成功。但我喜歡他勇於嘗試並且不害怕解決任何問題。