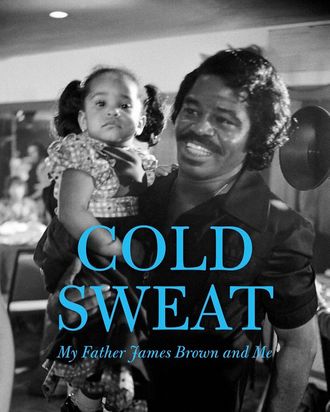

詹姆斯·布朗有陰暗面已不是什麼秘密。今年夏天的傳記片起來吧遺漏了很多但直到現在我們才得以了解這位歌手有多可怕。本月早些時候,他的女兒亞瑪布朗出版了一本回憶錄,題為冷汗:我的父親詹姆斯布朗和我(與羅賓·蓋比·費雪合寫)詳細描述了她與經常反复無常的父親一起成長的生活。在下面的摘錄中,亞瑪回想起布朗在她和姐姐面前毆打她母親的那一刻,然後寫下了這種暴力遺產如何伴隨她成年。

毆打總是以同樣的方式開始,伴隨著同樣可怕的聲音。我的父母在他們的臥室裡,關著門。首先是父親洪亮的聲音。 「迪迪!該死的,迪迪!然後我聽到雷聲在房子裡滾滾而過。那是媽媽撞牆了。我等著她尖叫,但她沒有。她嗚咽著。她一定很早就知道尖叫會刺激他。

我發誓,在那些打架的過程中,我能感覺到整個房子都在因我父親的瘋狂憤怒而顫抖。每當他開始時,我和妹妹迪安娜就會跑去尋找掩護,通常是在壁櫥或床下,然後用我們的雙手靜靜地哭泣。我小時候常常搖晃。我的手。我的臉。我的膝蓋。 5歲兒童,有顫抖症狀。正如我奶奶常說的:“這不是最悲傷的事情嗎?”有時戰鬥只持續幾分鐘。有時更長。怪物會出現,對我們的生活造成嚴重破壞,然後隆隆聲就會停止,我們會聽到母親低沉的哭聲。此後,屋子裡就徹底安靜了。寂靜的聲音是最糟糕的,因為那時迪安娜和我會想知道我們的母親是活著還是死了,以及我們是否會是下一個。

我的父親從來沒有打過我們,但有時我想,毆打比聽到他用我母親作為出氣筒的聲音更傷人。有時他們打架時我會吐在手上。通常我只是像一片該死的樹葉一樣搖晃著,試圖在秋風中堅持下去。當我父親如此瘋狂時,一切都是我母親的錯。她什麼也做不了。當他開始時,她把它帶到臥室並關上門——我想是為了不讓迪安娜和我看到她被毆打。

儘管我很愛我的父親,而且我確實很愛他,但那段時間我很恨他。我也不太喜歡我的母親。我不明白她為什麼要讓我父親這樣對待她。如果她連自己都不能站出來,她要怎麼保護我?如果我犯了錯誤,做了或說了一些爸爸不喜歡的事情,而他決定攻擊我,他的小Yammacakes,該怎麼辦?我不認為他會傷害我,但我不能確定。我不可能在像父親這樣的強人面前保護自己,尤其是當他處於憤怒狀態時。

過了一會兒,我學了媽媽的做法,表現得好像毆打事件沒有發生過一樣。我假裝布朗一家和其他人一樣,是一對幸福的已婚夫婦,有兩個很棒的孩子。

但在我目睹了其中一次殘酷的毆打之後,我很難假裝,這是我第一次也是唯一一次真正看到,而不僅僅是聽到,我父親的殘暴行為。

那是一個悶熱的夏日,迪安娜和我很高興在我們的空調房子裡玩遊戲,這時尖叫聲和敲擊聲開始了。我們知道該怎麼做,很快就爬到客廳的咖啡桌下面,摀住耳朵,等待聲音停止。但這次不同。等待著寂靜,我聽到臥室門關上,走廊傳來隆隆的腳步聲。腳步聲越來越大,越來越近。聲音更大,距離更近。迪安娜和我緊緊地擁抱在一起,為了親愛的生命而堅持。從咖啡桌下的藏身之處,我們可以看到母親光著腳走過客廳,父親則踩著腳跟。我蜷縮在桌子底下,看著那兩雙腳朝前門移動。我媽媽哭了。我看到父親衝上前抓住她,她跳了起來,尖叫起來。 「詹姆斯!停止!詹姆斯!請!啊啊啊啊!我從來沒有聽過她的聲音如此害怕。前門突然打開,他們就到了外面。 「爸爸會殺了她,」我對妹妹說。 “我們必須做點什麼。”

那年我5歲。

我跑到前門,向外張望。我的母親穿著藍白相間的長袍。她的雙腿張開,我父親跨坐在她身上,握緊拳頭毆打她。杜什。砰。杜什。砰。鮮血從母親的臉上噴湧而出。她開始扭動,踢腿,舉起雙臂抵擋拳頭,並試圖掙脫,試圖自救。我愣在原地,但隨後我內心的某些東西佔據了我的注意力,我知道我必須做些什麼。我沒有感到恐懼,只有憤怒。我跑出去,尖叫著:「放開她!別再打媽媽了!他甚至沒有轉身。他只是不停地出拳。接下來我知道我已經趴到了他的背上,試圖把他從我媽媽身上拉開。汗水從他的臉上滴下來,他的眼睛呆滯而狂野。當他第一次看著我時,我就像在看著一個陌生人的眼睛——而且是一個瘋狂的眼睛。 「停下來!」我尖叫。 “放開媽媽吧!”我父親看起來很震驚。他就像是從一場惡夢中醒來一樣。他的頭垂了下來,肩膀也垂了下來。我低頭看著媽媽。她的眼睛是紫色的,臉上血跡斑斑。她沒有回頭看我。

多年後,當我向媽媽詢問毆打事件並提醒她我真正見過的唯一一次毆打時,她說就在那一天,她決定離開我父親。那天,她心裡有種感覺,如果不離開,就會有人死去,她很確定那個人就是她。但當她做出決定時,傷害已經對我造成了。我生來就接受虐待作為生活的一部分。

多年後,我讀到史蒂芬‧金的一句話,總結了在虐待中生活的感受:「在這種關係之外的人有時會問,『你怎麼能讓這樣的生意持續這麼多年?你沒看到客廳裡的大象嗎?對於生活在正常情況下的人來說,很難理解最接近事實的答案; “抱歉,我搬進來的時候它就在那裡。我不知道它是一頭大象;它是一隻大象。”我以為它是家具的一部分。

在我上大學之前,每當父親提高聲音時,我就不再發抖了。他可能會在電話裡對商業夥伴大喊大叫,而我可能會在某個角落瑟瑟發抖。我不需要精神科醫生來告訴我,目睹父親像對待墨西哥皮納塔一樣毆打母親,會對我產生深遠的影響。

如果有人警告我,遭受虐待的兒童自己往往會成為施虐者或受害者,這可能會有幫助。但沒有人警告我這一點。所以,當我長大到可以約會的時候,我向自己保證,沒有人會像父親對待我母親那樣對待我。願上帝幫助那個向我伸出手的人。我不會忍受它。絕不。

但當它真的發生時,我不知道那是一頭大象。我以為這是家具的一部分。

當我遇到我未來的丈夫達倫·盧馬爾時,我正在亞特蘭大迪卡爾布醫療中心進行臨床輪換,並且是照顧他繼父的醫療團隊的駐地藥劑師。你不能錯過達倫。他身材高大,身高六英尺五英寸,體重 280 磅。他也很有魅力且聰明。他是一個真正的調情者。 “哦,你穿著實驗服看起來真可愛!”他會說。 “別告訴我你有男朋友了!”起初,我一直在談論他繼父的心臟病藥物。但他越說,我就越對他有興趣。他說他是一名投資銀行家,擁有自己的國際公司,並曾為紐約大都會隊打過職業棒球。他受過良好的教育,是一名榮譽學生,在新奧爾良洛約拉大學獲得本科學位,並在杜蘭大學宣誓獲得 Kappa Alpha Psi。當他請我吃飯時,我答應了。那是 1998 年 2 月。

我沒有告訴達倫我父親是誰。一開始不是。我不需要另一個人以我的名字命名。交往幾個月後,當我終於坦白時,達倫表現得好像他不知道我的父親是詹姆斯布朗。

“不!”

“是的。”

“決不。”

“真的,是的。”

“真的嗎?”

“是的!”

從那以後,我和達倫之間的關係進展得很快。約會了兩個月後,我們就去山毛櫸島探望爸爸。令我驚訝的是,達倫向爸爸求婚。那是在他問我之前!我覺得這有點老式,但很甜蜜。達倫的成功給爸爸留下了深刻的印象。我想他鬆了口氣,因為我沒有和某個貪圖便宜的人在一起,因為他對他的銀行帳戶比對他女兒更感興趣。 「如果你快樂,亞瑪,那麼我也快樂,」爸爸說。一個月後,我正式訂婚了。我對與達倫共度一生的前景感到非常高興。但在短短幾週內,我就會看到他令我害怕的一面:憤怒、好鬥的一面,似乎不知從何而來。

我們剛搬進亞特蘭大的一棟豪華高層建築。我們遇到了正常的調整問題,為一些事情爭吵,例如照片應該掛在哪裡以及如何佈置客廳的沙發。和某人一起生活與約會有很大不同。我很快就注意到達倫非常嫉妒。當我向門衛打招呼或比我說的晚幾分鐘回家時,我能感覺到他很緊張。

有一天,我本來打算去為我們的新家買東西,但達倫,出於我不知道的原因,決定我一定要去見一個男人。他開始與我爭論離開公寓的事情。我對他的好戰態度感到震驚。我無法跟他講道理。我試著離開他,但他不肯放手。他跟著我在公寓裡轉來轉去,用手指戳我的臉,說我愚蠢,更糟。等我玩夠了,我拿起車鑰匙就往門口走去。 「我要去購物,」我說。

達倫跟著我從公寓走進走廊。他跟著我進了電梯,仍然像個瘋子一樣咆哮。 「好吧,達倫,」我說,努力讓自己的聲音聽起來平靜。 「足夠的。我們有自己的爭論;現在讓我們冷靜一下。達倫不會放過它。他全都當著我的面。我真的很害怕。電梯停在大廳,我走出大樓,走向我的車。達倫緊跟著我的腳步,仍然咒罵著,大喊大叫。 “賤人!蕩婦!妓女!當我終於走到車旁時,他從我手中奪走了我的鑰匙,然後把它們扔到了地上。我彎下腰去拿它們,他把我推到人行道上。他說,等他說完我就會上車,而不是之前。我明白了嗎? 「好吧,」我說。我試著站起來。他又把我推倒了。我終於站起身來,朝著熱鬧的街道走去。達倫尾隨我走到馬路上,仍然對我尖叫。沒有人停下來幫忙,我很確定如果他們嘗試的話我會揮手走開。 “請別打擾我!”我哭了。 “我不想和你爭論!”

我應該逃跑並且永遠不要回頭。但我沒有。天知道為什麼。我們回到公寓,達倫最終冷靜了下來,然後道歉了。

他說,他很抱歉。他從來沒有想過要傷害我。只是他承受的壓力太大了。他不知道該如何處理他的挫敗感。這種事永遠不會再發生了,他保證。我是他的公主,展望未來,他永遠不會再忘記尊重和尊重我,就像他愛我一樣。

「好吧,」我說。

為什麼我不跑卻一直跑?也許出於同樣的原因,我媽媽和我父親待在一起這麼久。

在她的書中,現在就是我的生活,梅格甘迺迪杜根寫道:

可能有很多因素可以讓你們的關係繼續下去,讓你們的愛情永存。那裡有他所有的承諾。 “我保證這種事永遠不會再發生。”你第一次就相信了他。還有第二個。隨著虐待的持續,他變得越來越悔恨,他的承諾也更加堅定。你仍然相信他;你想相信他。畢竟你愛過他。

當我決定和達倫在一起時,我就是這麼告訴自己的。我愛他。

直到十年後,當我躺在冰冷的瓷磚地板上,頭昏腦脹,臉被打得模糊不清時,我才終於看清了我的婚姻,我知道一切都結束了。我不確定當時有什麼不同。也許達倫終於打敗了我的偽裝,但在十年的虛假希望和虛幻之後,突然之間,除了赤裸裸的殘酷事實之外,什麼也沒有剩下了。