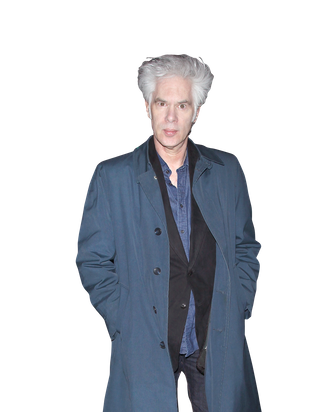

天哪,吉姆·賈木許已經 61 歲了。他透過電影幫助定義了 20 世紀 80 年代紐約市中心的獨立電影界比天堂更陌生,依法治國,和神秘列車現在可以在 Ben & Jerry's 享受老年人折扣。也許這說明了他的最新作品,只有戀人還活著,是關於吸血鬼的。與他的不死角色亞當(湯姆希德斯頓飾)和夏娃(蒂爾達·斯文頓),奇怪的是,賈木許(他仍然留著那頭令人高興的白髮)多年來見證了時尚和運動的流逝。不過,自始至終,他都在削減自己獨特的電影,這些電影融合了憂鬱和麵無表情的智慧。只有戀人還活著也許是一部吸血鬼電影,但它更像是一個愛情故事,而不是恐怖電影,更多的是對詩歌、音樂和世俗經歷的沉思,而不是關於尖牙和血液的故事。這位導演最近與《Vulture》坐下來討論了這部新電影的個人性質、他不斷發展的導演方法,以及他確信威廉·莎士比亞沒有寫任何莎士比亞的戲劇。

你是否對劇中的人物有一種特別的親切感?只有戀人還活著?

是的,我願意。儘管他們不是我,但我對他們的許多擔憂非常關心。而且它們彼此之間有很大不同。我認為亞當有點脆弱。他需要看到自己的一些反映在他身上,而夏娃則不需要這樣做。她對所有擁有意識的經驗持開放態度,這對她來說就足夠了。當姐姐伊娃稱他們為勢利小人時,我也能理解。他們是勢利小人。從外表上看,這是他們性格的一部分。我喜歡閱讀負面評論;我真的沒有讀到正面的一面。有人說:“是的,但他們只是勢利的人物。”好吧,如果你我都活了 500 年、1000 年、2000 年,我們肯定會在其他人看來勢利眼,因為我們的知識和經驗會豐富得多,你知道嗎?

你認同他們的勢利嗎?

有時,是的。當我批評別人做事的方式時,有時我會覺得自己很勢利。這不是一個很好的品質。我試著檢視自己,因為我試著…我不相信告訴別人他們應該做什麼或想什麼。如果我有任何宗教信仰,那將是最大的罪惡。我不想告訴其他人他們應該怎麼想、怎麼感受或怎麼相信。我想尊重他們用自己的意識達成的一切,我也希望他們尊重我的。然而,期望會殺死你。我已經學會了。

你所有的電影都非常個人化,但這一部似乎尤其如此。你的主角之一是一位藝術家,雖然詩歌一直是你作品中反覆出現的隱喻,但這次出現了一位真正的詩人克里斯托弗·馬洛。

是的,我什至沒有想到這些事情。這些對我來說都是很大的轉變。這可能是我的第一部關於藝術家的電影。也許這就是為什麼我很難談論它。我不想揭開這部電影的神秘面紗,也不想解釋它。這部電影也充滿了參考資料。並不是說我沒有在我所有的電影中提到這些東西——只是希望如果堪薩斯州的一個孩子轉向威廉布萊克或其他東西,那麼我就完成了我的工作。但我覺得這次我投入了很多東西供人吸收。也許我做得太過分了。很難知道。我離電影太近了。

在片中,約翰·赫特飾演的馬洛是莎士比亞戲劇的作者,這是一些人所認同的信念。你相信所謂的斯特拉特福陰謀嗎?

是的,我絕對是一個完全反對斯特拉特福人的人。然而,最終,誰寫的並不重要。但我確實認為這是最大的陰謀之一,至少是文學上的陰謀。這是人類有史以來最大的陰謀之一。我認為這很荒謬。我並不孤單。我和馬克吐溫、亨利、威廉詹姆斯、西格蒙德佛洛伊德、奧遜威爾斯、愛默生一樣——很多人不相信莎士比亞的東西。我只是把馬洛放在那裡,因為對我來說另一個巨大的陰謀是馬洛的死。我不買他的死。這似乎也完全荒謬。這些東西是馬洛寫的還是在義大利,或者是馬洛和其他人的結合——尤其是威廉·德維爾,電影和書匿名的深入研究了一下,哪個可能性比較大。但我相信威廉‧莎士比亞這個人是文盲,甚至無法寫出我們所看到的自己的名字。他手裡沒有一篇與文學有關的手稿。拜託——這怎麼可能是真的?我們手上有馬洛和托馬斯·基德,以及他同時代的人,但他們寫得不多。這一切都去哪了?他們需要某種領導人物。他變得富有了;我們不太確定為什麼。他可能得到了回報。

不管怎樣,我認為這很有趣、很有趣、很有趣。但最終,就像我說的,這並不重要。不管是誰寫了那些十四行詩和那些悲劇,特別是──哇,我不在乎是誰。我曾經讓斯特拉特福人感到非常沮喪,我以為他們會哭起來。我理解,因為他們已經將自己的全部精力投入到這個人的神話中。但事實是,我們所知道的有關威廉·莎士比亞的一切都可以在四頁文字中找到——僅此而已。任何寫得更長的人都是在胡編亂造。事情就是這樣,不管他們怎麼說。我不買。我永遠不會。我不知道它是否會被揭露或被證實。他們在掩蓋這件事上做得非常好。

這些年來你的導演方式有改變嗎?和比天堂更陌生,我記得你曾經說過,你拍攝的70%的內容都進入了電影。但最近我在片場看到了一部關於你的紀錄片控制限度您在其中談到,為您拍攝是一個收集影像的過程,但不知道它們如何或是否會出現在電影中。這似乎是一個很大的改變。只是因為您現在的預算更大了嗎?

如果我受到很大的限制的話,肯定有一個因素比天堂更陌生而且要拍攝的膠片數量非常有限,這會影響我的程序。這就是其中的一部分。但我也了解到剪輯室是電影告訴你它想要的樣子的地方。所以,剪輯才是我真正打造電影的地方。我不只是拍攝劇本,我還拍攝了很多東西,但我不確定哪些場景一定會出現在電影中。但事實是,電影的美妙之處就在於走進一個房間,然後被帶到一個你不知道自己被帶到的地方。如果你寫了它並拍攝了它,那麼這種品質就會被消除,所以我個人在分析或觀看我的電影時遇到了困難。

我最近有一個很好的機會在導演協會的舞台上採訪亞歷山大·佩恩(Alexander Payne)內布拉斯加州。佩恩非常棒,而且是個真正的電影迷。我喜歡和他說話。但他卻恰恰相反。他僅有的拍攝劇本中的場景,他僅有的拍攝劇本中的對白。而我,我發誓我有這部電影中 30 分鐘的片段,我很喜歡。我愛場景。這並不是說“哦,那沒用。”而是電影不想要他們全部。在拍攝時,我不確定電影會想要哪一部,會拒絕哪一部。但我不得不剪掉大約 30 分鐘的非常可愛的場景,而且它們沒有任何問題。他們的數量太多了。

你會即興發揮很多嗎?

我們嘗試這樣做。我鼓勵即興創作。我確實有一個腳本。我喜歡拍攝劇本中的對話,至少作為基礎,然後當我得到令我滿意的鏡頭時,我會說,「現在嘗試別的東西,夥計。編造一些東西或嘗試沒有對話的相同場景,但嘗試說同樣的事情。所以,是的,我喜歡即興創作,而且我總是感覺與演員非常合作。而且所有的演員都是不同的。其中一些可以輕鬆即興創作,而另一些則不然。當你們合作時,會發現這是一件很有趣的事。

聽到你這麼說很有趣。多年來,如果有什麼東西被稱為賈木許式的——我很抱歉使用這個詞——

[笑了。] 沒關係!

……你可能會想:控制。你可能會想:面無表情。你是那種真正喜歡即興創作的導演,這個想法聽起來很有趣。 貝托魯奇總是引用讓·雷諾阿的話是什麼? “在片場永遠保持門開著。”

尼古拉斯雷也說過。 “如果你只是拍劇本,何必這麼麻煩呢?”但還有更公式化的方法,這就是它的優點。亞歷山大·佩恩就是一個例子。一個更嚴格的例子是不同類型的電影《希區考克》。亞歷山大的電影,在某些寫作元素中有更多的詩意,所以我真的相信有盡可能多的電影製片人,有很多方法來製作這部電影。我仍然相信這一點。

我知道你的電影看完後不會再看一次。

不。

所以我不知道你是否會對此做出回應。但當我在看的時候只有戀人還活著,我不禁回想起死人。這感覺就像是對另一部電影的姊妹篇/以某種奇怪的方式做出的回應。撇開標題上的對比不談,人們似乎非常關註生命的循環,以及這個角色,儘管他是被動的,但他卻將整個世界納入其中。只有戀人,你有兩個角色,由於他們的身份而完全脫離了生命週期。

我的兩部電影確實有關於生命週期和時間流逝的循環以及對事物的歷史概述的更大主題。而我的所有其他電影都就在當下,所以它們並不是關於概述或更大的哲學問題。當然也有哲學元素鬼狗等等,但是這兩個人確實更多,他們在看待事物的角度上退一步了。

當你試著講述一個更具隱喻性的故事時,類型對你有幫助嗎?近年來,你似乎開始重塑某些類型:殺手電影、吸血鬼電影。

嗯,使用「隱喻」這個詞是關鍵,因為當你接受一種流派作為框架時,你會立即邀請隱喻,或者你打開門並召喚它進來。但毫無疑問,一旦它成為一種類型,就隱含著某種隱喻層面。這就是我喜歡它的原因。在這種情況下,他們的吸血鬼狀態是人類脆弱的隱喻。西部片也是一個框架,在這個框架內,你可以到處畫畫,你可能會發瘋,因為你有框架以某種方式容納你。因此,如果你沒有它,你可能會比沒有它時更狂野。我不知道這意味著什麼,但是…

你曾經說過,你所有的電影都是從嚴肅開始的,隨著你的創作,它們變得越來越有趣。現在還是這樣嗎?

是的,完全如此。我覺得這個非常黑暗、神祕、沉思。但隨著我們的進展,事情變得更有趣。我無能為力。當有趣的事情發生時,我會捕捉它們。這就像第二天性一樣。所以我必須努力表現得嚴肅,甚至不至於完全滑稽可笑。

在你的整個職業生涯中,你幾乎一直保持著獨立性。但離你最近的「他們」是什麼?你是否曾經需要從一位高階主管那裡做一些筆記,即使你只是一笑置之?

我用焦點影業製作了兩部電影,它們被視為一種迷你工作室。我確實記下了他們的筆記,但他們非常開放,他們說:“隨意丟棄任何東西。”但這無論如何都沒有問題。如果有的話,我對他們的筆記感興趣。第二次,他們幾乎沒有任何筆記。那確實是我最接近的一次。無論如何,當我向他們展示粗略的內容時,如果他們想給我筆記,我會記下投資者的筆記。我很高興聽到他們的回覆。但根據合同,在所有這些情況下,我都有最終的決定權。所以我不有做任何事。

您能說出您收到的一篇深刻的筆記嗎?

是的。傑里米·托馬斯 [製片人只有戀人還活著] 多次為我備註,無論是在劇本上還是在拍攝過程中,我有太多的參考資料。我知道我做到了,並且知道我要把它們刪除。所以我從劇本中刪除了一些,在我們拍攝時刪除了一些,在剪輯室中刪除了更多。我已經意識到了這一點,但當他提醒我時我很高興,你知道嗎?因為那裡需要平衡,而我的平衡太多了。這近乎自命不凡,或把事情強加給觀眾,但這不是重點。他對我說的最好的一句話就是,『每當電影中的信息讓你思考,『他為什麼要告訴她這些?她不是已經知道了嗎?那你就是講述觀眾。這非常有幫助。因此,每當在某些地方,等一下,他們為什麼要互相告訴對方這些?把它從那裡拿出來。這非常有幫助。

顯然,您在 20 世紀 70 年代和 80 年代很長一段時間內都是紐約藝術和音樂界的一部分,但您的經歷是什麼?第一的紐約的記憶?

的曾經在紐約?哦,老兄,我和父母在 20 世紀 60 年代中期從俄亥俄州阿克倫來到這裡。我記得。我記得 34 街有一家 Woolworth 商店。我記得我姐姐收集披頭四的卡片。我記得後來的一次旅行。我記得我和父親在唐人街和聖馬克廣場,有很多他所謂的“垮掉的一代”,就在 Gem Spa 附近,他們在那裡賣雞蛋奶油,我不知道它們是什麼。我父親對我說,在某種留著鬍鬚的垮掉派人士四處遊蕩之後,他說:「吉姆,好好看看這些人。他們都吸毒了!他用了這個詞——「hop up on dope」——聽起來就像是 50 年代的電影。我記得很清楚。