照片:Blayze / Splash News /? www.splashnews.com

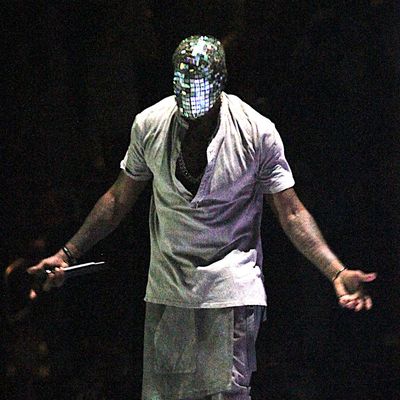

幾週前,當 Kanye West 被迫取消他的幾場演出時,互聯網陷入了竊笑模式。耶祖斯巡迴結束後,用於支撐舞台佈景關鍵部分(60 英尺圓形 LED 螢幕)的桁架在前往溫哥華途中的一場交通事故中受損。不過,昨晚布魯克林的巴克萊中心沒有人竊笑。無意冒犯韋斯特,他上演了一場精彩、扣人心弦的表演——或者就此而言,也冒犯耶穌,中途從乾冰滾滾中飄出的人——但是那個LED螢幕差點出盡風頭。它懸掛在椽子上,面朝下,像飛碟或巨大的 Necco 晶圓一樣隱約出現在舞台上方。它的作用多種多樣,既可以作為聚光燈,也可以作為字幕標語牌,也可以作為巨大的高清平板屏幕。那是一個天空的穹頂,充滿了翻滾的暴風雲、旋轉的降雪的視訊影像,偶爾還有粉藍色的日落天空。在《耶穌行走》中,韋斯特的臉以超級特寫的形式出現在螢幕上。你可以辨認出他額頭上的汗珠。在另一部影片中,攝影機從頭頂拍攝了韋斯特的慢動作。他戴著一個令人毛骨悚然的閃閃發光的面具,周圍環繞著扭動的舞者。這是哥德巴斯比·伯克利。

LED螢幕只是這場盛會中最壯觀的部分。有兩個階段,兩個階段都被設計成看起來像條紋岩層,其中一個採取了一種金字塔山的形式。在「最冷的冬天」期間,有雷射照明,舞台上噴出陣陣火焰,還有從椽子上釋放出的暴風雪。據我所知,舞者是女性。他們穿著肉色的全身套裝,戴著面具,也不太跳舞——他們大多像殭屍一樣莊嚴地走來走去,在舞台上以各種站立和蹲伏的姿勢排列著。有一場模擬的高教遊行,舞者手持蠟燭和香爐,還有聖母瑪利亞雕像。耶穌——坎耶稱他為“白色耶穌”——總共客串了兩次,其中一次是在音樂會的最後時刻,當時他出現在舞台山山頂的液壓升降機上。

累積的效果是壓倒性的:美麗、愚蠢和媚俗的令人眼花繚亂、令人困惑的混合體。我對當代藝術和高級時裝時裝秀了解不夠,無法說出其來源——但我對坎耶·韋斯特(Kanye West) 有足夠的了解,知道他以一個自學天才的天賦將這一切融合在一起。翻閱我的筆記本,我看到一頁潦草地寫著「Mummenschanz」、「Leni Riefenstahl」和「Rick Ross」。我不確定我是否能比這更接近地總結美學。符號學家可能會花費大量時間來完成“我是上帝”的舞台表演,其中韋斯特被女舞者高高舉起,一邊說唱。或者你可以簡單地說:很酷的畫面,注意這首歌的咆哮低音線在那個巨大的房間裡聽起來多麼棒,然後嘲笑韋斯特放棄了那句大笑點——“快點吃我該死的牛角麵包! ——對觀眾來說。

曲目清單嚴重傾向 West 2008 年後專輯中的素材,808 與心碎透過耶祖斯。當然,這是有節奏的音樂,但它很刺耳,而且不容易跳舞;這不是派對音樂。我們知道韋斯特,正如他所說的那樣,從不同的紡織品上剪下來但當你在音樂會上看到他時,你會發現他對說唱傳統「像你一樣揮手」精神的突破尤其引人注目。像“Can't Tell Me Nothing”這樣的熱門歌曲被剝奪了吸引力;他演唱了這首歌的禁慾版本,節奏和低音拉長了很長一段時間。這場音樂會最接近節慶氣氛的是《Good Life》和《Bound 2》的最後一兩拳,韋斯特摘下面具表演,同時拍著歌迷的手。但這感覺是無緣無故的:坎耶表演的核心,坎耶藝術的核心,都在諸如“I’m in It”和“Blood on the Leaves”之類的歌曲中,這是昨晚的兩首亮點,它們將挑釁、性、厭女症和懺悔,並為他們設置了黑暗、粗魯和宏大的音樂。它們是美麗的噩夢。

當然,韋斯特不只是說唱。他咆哮道。咆哮是固定的部分耶祖斯展示;它們每天晚上都準時出現,就像布魯斯·斯普林斯汀的民間故事一樣,總是涉及媒體、“我的採訪”和其他名人的虛偽——或者其他人的虛偽,就這樣。它們本身就是一種藝術形式,是未經過濾的膽汁、後奧普拉時代的自助胡言亂語、藝術勢利之名的令人著迷的組合。在巴克萊銀行,肯伊對一位男式說教的億萬富翁感到憤怒,因為這位億萬富翁主動向他提供了職業建議,並大聲斥責了智利電影製片人亞歷杭德羅·佐杜洛夫斯基。當晚最迷人的音樂出現在當晚的第一場專題討論中,韋斯特用自動調音改變的聲音對著福音鋼琴和弦大聲咆哮和低吟。這是一種美妙而幽靈般的聲音。這很奇怪,但也很熟悉,讓人想起黑人教會的講道。這是 Kanye 作為一個瘋狂的機器人傳教士。在後來的演講中,韋斯特建議觀眾相信自己的直覺,不要理會自封的預言家的建議。 “連我的話都不聽!”他哭了。但在 2013 年,這是不可能的。你會情不自禁地聽到肯伊·維斯特的聲音:他響亮、鐵青的聲音衝破了文化的喧囂。無論喜歡他還是討厭他,聆聽都會令人信服。