Lizette Gram Mygind 是丹麥電影學院 (DFI) 的長片節顧問,自 2003 年以來一直在那裡工作。

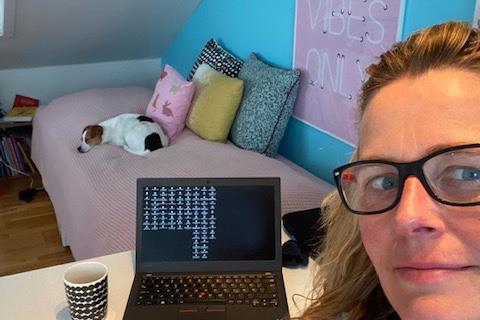

她與丈夫、三個孩子以及他們的丹麥-瑞典農場狗露露住在哥本哈根。 DFI 是斯堪的納維亞電影公司(Scandinavian Films) 的合作夥伴之一,斯堪的納維亞電影公司(Scandinavian Films) 是一個傘式組織,在虛擬坎城馬爾凱(Cannes Marche) 設有在線展館。他們本週還舉辦了五場免費網路研討會,內容涉及大流行期間的製作、可持續製作、接觸觀眾、流派人才以及製作第一部長片。

丹麥的一些辦事處已重新開放,那麼您什麼時候回到 DFI 辦事處?

自 3 月 11 日封鎖開始以來,我一直在家工作。現在,我可能每週都會去辦公室三天。

您如何適應帶著三個孩子、您的丈夫和您的狗在家工作?

現在孩子們回到了學校,但當他們在家時,我們按計劃一起吃午餐,以確保他們鍛鍊身體並完成學業。一棟房子裡有五個人,每個人都在進行視訊通話,這很困難。所以我主要在女兒的臥室工作。但這也是孩子們玩遊戲機的房間。所以大人早上用,小孩下午2點以後就可以用了。

與三個青少年一起留在家裡一直是一個挑戰,但在未來的幾年裡,我們回首往事時會說:“還記得 2020 年的那個大停頓嗎?”我們會認為這是正面的事情。

在這個奇怪的大流行時期,您一直在從事哪些專案?

和我的同事 Christian [Juhl Lemche] 一起,我們仍然忙於與電影節討論即將上映的丹麥電影。我們正在發現線上節日的價值。這對這部電影意味著什麼?有很多新資訊需要處理。

DFI 每年都會為專業電影業舉辦一次行業日。 Claus [Ladegaard,DFI 執行長]確實確信我們應該採取虛擬方式。但我們沒有進行漫長的一天,然後吃晚飯,而是進行了三個單獨的課程,每次兩個小時,為期三週。一是關於恢復生產,一是關於發行和展覽,一是關於今年國際市場的變化。業界似乎真的很欣賞這些會議。我還一直在與美國視訊點播公司合作開展一個展示丹麥電影的項目,該項目很快就會公佈。

您如何維持辦公室日常工作?

我們每週與整個 DFI 電影支援活動的 40 人團隊舉行會議。我們的執行長克勞斯也會帶來我們需要了解的任何新聞,例如來自政府的援助計劃。

至於國際部,我們還沒有一個活躍的部門主管[前主管 Noemi Ferrer Schwenk 於 2 月離職,新任主管 Jacob Neiiendam 於 8 月 1 日上任]所以克勞斯介入了。我們每隔一周與他舉行一次會議,討論新的想法,例如如何處理坎城影展標籤[該標籤被授予托馬斯·溫特伯格(Thomas Vinterberg)另一輪]。

您參與的其他組織(例如歐洲電影推廣組織和斯堪的納維亞電影聯盟)怎麼樣?

EFP 舉辦了危機會議,這些會議非常有用且富有洞察力,來自坎城馬爾凱的演講者、來自學院的演講者討論了奧斯卡法規,並學習了 CPH:DOX 在網路上所做的事情。這是分享非常有用的知識,我希望能夠繼續下去,組織或節日能夠更多地合作。

對於斯堪的納維亞電影來說,今年我們無法在現實生活中擁有著名的坎城露台,但我們希望繼續合作,在這個虛擬世界中做一些有意義的事情。北歐國家現在能提供什麼?我們認為網路研討會是有意義的,因為我們[比其他國家更早]擁有一些開放經驗,這將有利於業內其他人學習。

2020 年我們的工作方式可能會帶來哪些好處?

我們將看到更多的線上市場和更多的線上推廣論壇,但我認為節日將繼續存在。有些可能會消失,但對其他人來說,它們的重要性將會增加,人們再次渴望這種連結。許多電影製片人都錯過了與觀眾見面的機會。我們在研究所所做的很多事情都是建立關係和建立人際網絡。在「與丹麥人見面」招待會上,您可以透過與 Skype、Zoom 或 Teams 不同的方式與人們交流。

封鎖期間你都在看什麼?

我和家人一起看了很多 CPH:DOX 電影:我們看了格陵蘭之戰和鎮壓之歌和其他一些。我聽說過普通人所以我先讀了這本書,然後看了這個系列,這是一個很棒的發現。此外,DR 還有一個名為“丹麥之歌”的節目,在封鎖期間每週五播出,全國各地的普通民眾或名人都會演唱古老的丹麥歌曲。它給你一種我們都在一起的感覺。

DFI Cinemateket 在哥本哈根外港的這個大型開放空間舉辦了一場精彩的快閃汽車電影院。我們和我們的二兒子一起去看塞爾吉奧·萊昂內的好的、壞的和醜的,吃了義大利麵和肉丸。丹麥電影院現在重新開放,但由於三個孩子和工作,我只是沒有時間去!我不害怕回到電影院,我的問題只是時間。

你有其他嗜好嗎?

我從來沒有烤過那麼多東西:丹麥黑麥麵包和酸麵團、餅乾、蛋糕。再加上我的花園欣欣向榮,我的玫瑰從未看起來如此美麗!