以色列國家對電影院的資助以五年為週期,下一次續約將於 2023 年底前完成。正在發生的事情。這些變化發生在一個因右翼政府對司法改革的抗議而四分五裂的國家,數以百萬計的以色列人中,電影專業人士加入了親民主運動。

「在電視產業,通訊部長[Shlomo Karhi] 正試圖為我們的產業做壞事,」Firma Films 製片人兼以色列電視和電影製片人協會(IPAC) 主席阿達爾·沙夫蘭(Adar Shafran) 表示。最近的其中包括一項政府媒體法案,該法案催生了以色列電視頻道論壇,這是以色列主要反對派電視網絡的前所未有的聯盟。 Reshet 13、Keshet 12和公共廣播公司Kan於8月16日發表聲明,聲稱媒體法案使司法改革後“接管媒體市場成為政府的下一個目標”,並且他們將“以緊急模式運作”,以防止它。

在擔任 IPAC 職務時,Shafran 代表所有以色列電視和電影製片人的利益。他認為電影業“沒有任何變化”,五個國家支持的電影基金繼續正常運作。

「但就像以色列現在的一切一樣,未來看起來並不那麼美好,」沙夫蘭說。 「言論自由是最重要的。即使我們談論它這一事實也在扼殺藝術,因為創作者會知道這一點,並認為說我們政府的壞話是不好的。但這就是藝術該做的事——它應該無所畏懼地批判一切。如果他們有一點點恐懼,就會改變藝術的進程。這是非常危險的。

「最大的威脅不是政府,而是自我審查,」2008 年獲得奧斯卡和英國電影學院獎提名的影片導演阿里·福爾曼 (Ari Folman) 說道。與巴希爾跳華爾茲,一部關於 1982 年黎巴嫩戰爭的紀錄片。 「當你寫你的第一部電影時,如果你知道在當前的環境下,你製作一部政治電影的機會每年都在減少,你可能會選擇其他的東西。”

現任政府是由利庫德集團總理本傑明·內塔尼亞胡領導的六個保守派和宗教政黨組成的聯盟,「不明白[國家]文化支持意味著什麼,」福爾曼說。 “他們認為文化應該服務於國家議程。”

福爾曼指出,任何批評以色列國防軍(該國國家軍隊)的計畫都將被拒絕提供資助,並聲稱他聽到政府代表表示他們不會支持與巴希爾跳華爾茲是今天做的嗎? “誰來決定以色列士兵的恥辱是什麼?”電影製片人問。

Shafran 透過 IPAC 職位與 Karhi 及其團隊「多次」會面,但對他們對以色列文化的關心不以為然。 「我們試圖告訴他們我們的立場,但這就像你在和一個根本不聽的人說話,」沙夫蘭說。 「我們試著告訴他們,如果他們繼續[這樣]走下去,就不會有希伯來文化。這是浪費時間。

自 2022 年 4 月起擔任以色列電影基金會 (IFF) 首席執行官,諾亞·雷格夫 (Noa Regev) 負責監督該國電影年度預算約 24% 的分配,每年略高於 600 萬美元。它是最大的兩個基金之一,另一個是拉賓諾維奇基金會的以色列電影計畫;兩人總共獲得了全國電影總資金的 47% 左右。另外三個基金是新電影電視基金、以色列電影馬科爾基金會和格舍多元文化電影基金。

「公共資金對以色列電影在全球的成功發揮了至關重要的作用,」雷格夫說,他在擔任 IFF 職位之前曾擔任耶路撒冷電影中心和耶路撒冷電影節首席執行官十年。

「這項成就背後的關鍵因素是公共資助機構認識到電影製作中冒險的必要性。此支持系統積極鼓勵創造力,採用專業的電影語言方法,超越傳統的敘事或主題界限。維持一個讓電影製作人能夠自由探索和突破藝術表達界限的環境至關重要。雷格夫希望新的五年計畫「將保留我們根據相同標準支持電影的能力」。

藝術自由

納達夫·拉皮德(Nadav Lapid) 是以色列最受讚譽的當代電影製作人之一,曾在柏林電影節和洛迦諾電影節上獲得重要獎項,並出現在包括2016 年戛納影評人周在內的電影節評審團中。 「多年來,以色列電影從令人印象深刻且罕見的自由中獲益——與此同時,該國正在犯下可怕的暴行。

「通常,做與以色列類似的事情的國家會試圖隱藏它;他們感到羞恥並限制電影,」拉皮德繼續說道。 “在以色列,這幾乎沒有發生。”

然而,他認為限制正在增加。 「過去幾年發生的事情——太可怕了。我們應該與之鬥爭。問題是,對於以色列電影製片人、電影基金負責人來說,在電影中講述真相並為這個真相而奮鬥是否足夠重要?

拉皮德引用了穆罕默德·拉蘇洛夫和賈法爾·帕納西等伊朗同時代電影製片人的例子,他們「準備為談論應該談論的事情付出沉重的個人代價」。

2019年,時任文化部長米里·雷格夫(Miri Regev)在國家基金之外設立了三個地區基金,此舉招致了該國電影界的批評。其中之一是撒瑪利亞電影基金,只向在有爭議的西岸領土居住和拍攝計畫的猶太定居者分發資金。包括福爾曼和拉皮德在內的250 多名以色列電影製片人簽署了去年9 月發表的一封信,宣布他們不會與撒瑪利亞基金會合作,他們指責該基金會「粉飾佔領」。

某些方面預計政府將在公佈新的五年計劃時增加對撒瑪利亞基金的支持。

「我們〔以色列電影基金會〕不是一個政治基金,」雷格夫指出。 「我們是一家專業基金,資金應該始終被基金用來支持廣泛的電影製作,涵蓋從主流到藝術、從社會政治到個人、從經典敘事電影到前沿創新電影的一切。 ”

平衡行為

這些爭議與電影製作的實際問題不同;許多以色列電影製片人設法很好地平衡了兩者。沙夫蘭首次執導長片在沙灘上奔跑被提名為以色列奧菲爾獎最佳影片——該類別的獲獎者將成為以色列的奧斯卡提名影片——他正在海法與兩位長期合作的藝術家一起拍攝一部喜劇。儘管工作遇到困難,他無意離開這個國家。 「我會留在這裡戰鬥。我不會棄船。這是我擔任 IPAC 主席的職責。我們的大部分日程都是為了捍衛以色列文化。

福爾曼的作品有兩個特點:一個發生在 1973 年贖罪日戰爭期間的以色列愛情故事千碼凝視,他希望在 2024 年春季拍攝;和死亡與企鵝改編自烏克蘭作家安德烈·庫爾科夫的小說,將是一部國際合拍片,並針對烏克蘭最近的入侵進行了調整。 「如果我想離開(以色列),我 15 年前就離開了,」這位導演樂觀地說。然而,他相信子孫後代不會留下來,包括他的兒子利揚·福爾曼(Liyan Folman),他是耶路撒冷薩姆·斯皮格爾電影學校的二年級電影學生。 “我很想他。我的三個孩子都無意[留下來]。他們想盡快離開。

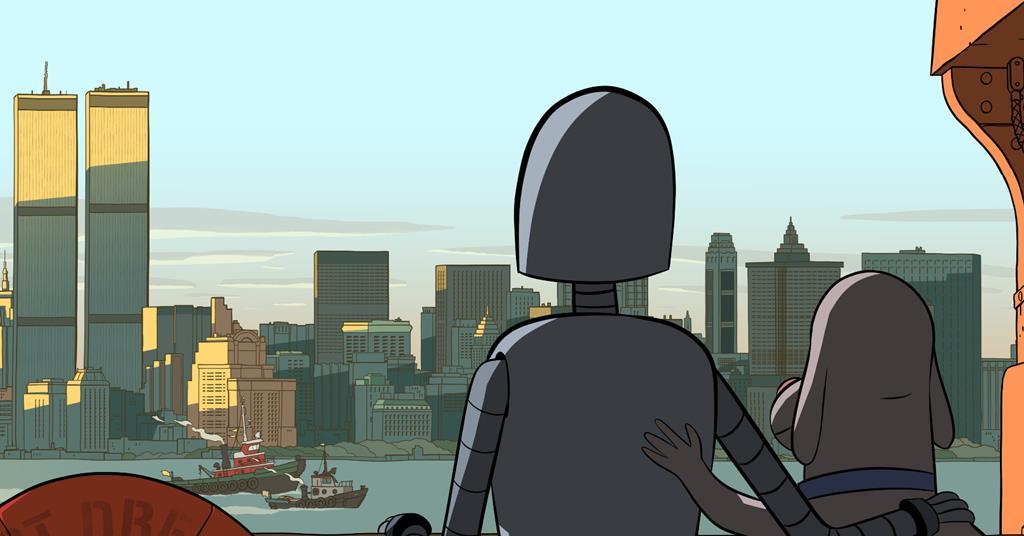

二十多年前,拉皮德在二十出頭的時候就實現了這一飛躍,當時他搬到了巴黎,並短暫返回山姆·斯皮格爾學校學習。他繼續在祖國拍攝電影,包括 2019 年金熊獎得主的部分內容同義詞,以及他的下一個功能是的!是一部法國和以色列合拍片,講述了一個男人決定對一切說「是」的故事。

「我願意相信這是我在以色列拍攝的最後一部電影,」拉皮德談到這部影片時說道,該影片預計於 2024 年在 IFF 的支持下製作。與他關係密切的“聰明而善良的人”試圖說服他去歐洲或美國拍攝,他認為這也會受益是的!財務上。他沒有考慮這一點,因為特拉維夫和希伯來語是劇本和主角所固有的。 「但也許這是最後一次,」導演補充道。

電影作為路障

福爾曼、拉皮德和沙夫蘭都加入了反對司法改革的抗議活動,自2023 年初開始定期週六集會以來,數百萬以色列人走上街頭。天的忙碌中抽出時間鑄造時訪問是的!。

「我希望這些示威活動不僅能夠達到最初的目的,而且能夠成為最終讓以色列人睜開眼睛的工具,不僅看到別人的不公正,也看到我們自己的不公正,」導演說。衝突。

雖然其他生產商已經告訴國際銀幕他們將「70%-80%」的時間花在抗議活動上,雷格夫認為這對以色列工業不會產生不利影響。 「事實恰恰相反——我希望這能刺激更多電影製作人創作新電影,」她說。福爾曼的情況就是如此,他正在為一部關於世界各地猶太人計劃國家的紀錄片拍攝示威鏡頭,但這部紀錄片從未實現。 「就抵抗而言,你不能高估現在發生的事情,」福爾曼談到抗議活動時說。 “真是暖心啊。”

雷格夫認為,電影界已經透過丹尼羅森伯格 (Dani Rosenberg) 的《洛迦諾 2023》首映等電影預測了該國當前的衝突消失的士兵和大衛沃拉赫的喜劇丹尼爾·奧爾巴赫,七月在耶路撒冷電影節上獲得最佳以色列長片獎。 「我們有很多電影反映了這種情況,」她說。

「我可以想像,(對電影製作)的限制將會更加嚴格,」拉皮德說,他希望任何此類變化都能喚醒以色列電影界。 「以色列電影製片人和電影基金應該明白他們與以色列政權不和諧。他們不應該成為文化部長的寵物。政府來了,說:“只要你說我們想讓你說的話,我們就接受你。”

“這是一個重要的時刻,以色列電影製片人和電影基金應該採取這種新意識,說:’好吧,現在我們要以路障的形式製作電影。’”