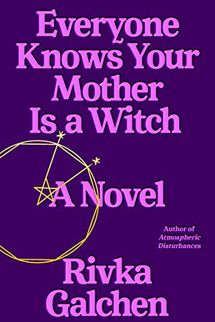

照片:哈娜孟德爾 (Hana Mendel) 為《紐約》雜誌拍攝

在 Rivka Galchen 的在短篇小說《不一樣的區域》中,一位物理學家提出了一個關於時間旅行的理論──置身於過去與未來碰撞的那一刻。 “我們將進入,”他說,“一個事物似乎不像其本身那樣表現的區域。”

事物從來都不像加爾興小說中的樣子。在她的第一部小說中,大氣擾動,從 2008 年開始,紐約的一位精神科醫生確信他的妻子被一個分身取代了,她聞起來像她的洗髮水,走路時臀部也一樣內翻。她的2014系列,美國創新是一部諷刺奇幻短篇小說的作品,例如詹姆斯·瑟伯的《沃爾特·米蒂的秘密生活》,其中用女性取代了男性主角:“一個解剖學上異常的”腫塊——乳房——從女人的背部突然伸展;一位 30 多歲的女人有一天回到家,看到她的家具自願從原來的地方移除。但在加爾興的新書中,邪惡的善每個人都知道你媽媽是女巫,不規則性是令人厭惡的。遵守文明社會的規則 成為生死攸關的問題。

小說講述了 17 世紀德國小鎮上一位聰明、活潑的老草藥師凱瑟琳娜·開普勒 (Katharina Kepler) 被鄰居錯誤地指控為巫術的故事。根據歷史文獻,這個故事中唯一真正的魔力是謊言的魔力——他們像施咒語一樣碾壓真相並壓倒理性。加爾欽在川普政府執政初期就提出了這個想法。 「我非常想逃離,」這位 45 歲的女士在紐約的公寓裡透過 Zoom 說道。 「甚至在大流行之前,我就想,我必須擺脫這一刻。我要離開這一年了我要離開世紀了我要離開美國1615 年,她降落在凱瑟琳娜(Katharina) 的家門口——無論是在書中還是在現實生活中,凱瑟琳娜都是數學家和行星運動定律的製定者約翰內斯·開普勒(Johannes Kepler ) 的母親。

在我們的訪談中,加爾琴穿著一件深色 T 卹,坐在一面空白的、閃亮的海軍藍牆前,她近乎黑色的頭髮與蒼白的臉分開。我已經準備好接受密碼、理論家、索爾·克里普克 (Saul Kripke) 的引用,但這位 45 歲的女士謙虛地要求我剪掉她嗯和喜歡從她的引言中,紮根於塵世。她想談論那些被指控施行巫術的女性的真實生活,以及加爾琴所說的「譴責的可怕快樂」。她不太熱衷於定義自己作為作家的身份。 「我曾經發現自己將小說寫作過程描述為松露園藝,我有點支持這一點,」她在一封電子郵件中解釋道。 “你不能種植松露。但你可以四處尋找他們。我盡量不去控制我的寫作的意義,甚至主題,而是嘗試服從它們的聲音和形式。

當你看到加爾興的故事時,你就知道了:她的結構不對稱且富有深思熟慮,她的散文很酷。她的句子個姿勢都極佳。同時,她的敘述卻充滿了不可靠性。她寫在小勞動,她 2016 年關於母親身份的回憶錄兼論文岡石井,一個日文術語,用來形容「有趣的和奇怪的」。這種衝突正是加爾興小說的所在,荒誕的東西在其中滋長出令人捧腹的社會不適。她說,當她寫作時,她將自己的感受和想法置於「足夠深刻的疏遠過程中,這樣最重要的事情對我來說也是秘密的」。如果這個過程聽起來很神秘,那麼即使對加爾興來說也是如此。 “這只是,”她在一封電子郵件中寫道,“它是如何運作的。”

但是,雖然加爾興的新作品《紐約客》,她是貢獻者,可以對從米斯蒂·科普蘭到堆肥的任何事物做出令人著迷的看法(她的作者頁面看起來像便利商店的走道),因為美國創新,她出版的每一本書都同時強調了女性的經歷,並拒絕將它們提煉成任何統一的理論。加爾興筆下的女性並沒有勾選當代小說中的三個主要方框中的任何一個:瘋狂、壞或悲傷。它們最常見的是非正統的。

加爾琴說,當她第一次看到凱瑟琳娜因涉嫌對鄰居下咒而被判六年審判時,她正在尋找約翰內斯·開普勒的傳記,鄰居們聲稱她用腿痛來詛咒他們,殺死了他們寶貴的乳牛,並剝下了他們的皮。加爾琴開始閱讀有關這位婦女的一切資料,她是一位文盲寡婦,養育了一位世界級的科學家,並擁有自己的房子,然後在通風良好的牢房裡遭受了14 個月的酷刑,而她的兒子在同一時期撰寫並出版了這本書。哥白尼天文學的縮影。

加爾興想知道這是怎麼發生的。 「我想,好吧,她幾乎是鎮上最年長的女人了。她多年來一直沒有男人陪伴,做著男子氣概的工作,賺錢。而且他們也知道,她的兒子是如此的強大。她實際上以自己的方式非常成功,」她說。 “所以我真的只是看到她摔倒了。”

加爾興在俄克拉荷馬州長大——她的父親Tzvi Gal-Chen 是一位氣象學教授,母親Yosefa 是國家強風暴實驗室的電腦程式設計師,她在那裡長大——現在住在曼哈頓西83 街,「所有人的自然命運”猶太婦女。”她將她的以色列父母描述為“數學家”,而她除了是作家之外,也是數學家。加爾琴在普林斯頓寫了一篇小說論文,然後 獲得醫學博士學位。在西奈山伊坎醫學院獲得精神病學博士學位後,立即進入哥倫比亞大學攻讀碩士學位。正是那種對她有意義的彎曲路徑。

她承認,她已經避免寫自己身分認同中最尖銳的面向——沒有半自傳式的、中西部成長的第一本小說。就連她的回憶錄,小勞動,在家人和讀者之間豎起一個折疊屏風;她沒有使用女兒的真名,而是稱她為「美洲獅」。她讓自己的作品以一種她這一代許多作家所不具備的方式來代表她,只是查看 Twitter 來看看像加里·施泰因加特 (Gary Shteyngart) 這樣的人發布了什麼。 (「我只專注在好的方面。我不看其他的。」)她住在市中心以西的一間公寓裡,遠離布魯克林的文學派對,她所在的社區就是她的家。描述於紐約客因為“不是一個有人的地方……更適合拾取和放下大型托盤。”

她也不喜歡用谷歌搜尋自己,甚至不喜歡照鏡子。 “我覺得我內心對自己充滿敵意,”她毫不諷刺地說,“所以這可能會保護我不擁有品牌、形像或東西。”

每個人都知道你媽媽是女巫相較之下,它的標題聽起來像是文藝復興時期校園裡的嘲諷,它是關於我們當中太確定的人,興高采烈的扔石頭的人。謠言、八卦和指控是小說的基石,小說在凱瑟琳娜自己對自己困境的(虛構的)想法(彷彿是向她有文化的鄰居西蒙口授)與指控者和辯護者的證詞之間切換。加爾琴承認,在她寫作的時候,她想到了她的一個朋友,她被某人(她不會說是誰)指控了某件事(她沒有透露具體內容,只是說「這不是我也是的案件”)。 ,只是“不是我媽媽! ”),並因此而玷污。 “謊言和誹謗,”她說,“常常像做夢一樣起作用,因為它們用一個可以接受的理由掩蓋了一個不可接受的希望某人生病的理由。”

在一位嫉妒的鄰居(凱瑟琳娜說“看起來像一個漂亮的狼人”)向一位公爵抱怨凱瑟琳娜對她施了咒語之後,數十項其他指控浮出水面,指控像彈珠一樣四處傳播,有點搞笑坩。雪莉·麥克雷恩將扮演卡塔琳娜這個角色——一個熱情的叫喊者,充滿俏皮話,就像稱一個人為“穿著緊身衣的不適的水獺”一樣令人愉快地荒謬。 (加爾琴堅稱,雖然她喜歡有趣的書,但她自己並不有趣。她錯了。)小說中的每個人都在爭奪微小的權力,即使這只意味著為當地銀匠提供更多委託或博取自私自利者的青睞法官。這是一本關於禮儀的小說,但沒有人有禮儀。

當批評者莉絲·希林格已審查 大氣擾動為了紐約時報書評2008年,她稱讚加爾興,但似乎貶低了其他女性。 「這很不尋常——事實上(為什麼要害羞?),這是極其罕見的——一位女作家的第一部小說就涉及如此古怪、哲學、說教的探索;這是一部心靈與大腦爭奪主角角色的小說,最終大腦獲勝。在一個後來的文章加爾興本人寫道,「『女作家』這個詞似乎已經帶有貶義」;她發現它們「有點噁心」。我問她關於席林格的第一篇評論,以及她現在已經寫了三本成人書(加上一本達達兒童書,老鼠規則 79)關注婦女和女孩。

“我想說,在我一生的大部分時間裡,我的性別並不是我最……依戀的類別?”加爾興告訴我。 「我的主要身分是移民的孩子。其他對我有意義的類別包括《喜歡數學》、《在俄克拉荷馬州長大》。她說,當談到《電影》中的性別轉換主角時,美國創新,“我認為這幾乎就像一個數學問題,而不是一個政治或個人問題。”但她也承認,有了女兒可能改變了她看待世界的方式。寫作大家都知道加爾琴希望卡塔琳娜——這個脾氣暴躁的鄰居,這個溫柔的祖母,這個吐槽真理的人——再次走在這個世界上,不僅僅是她兒子天文遺產的一個腳註。聲譽是如此脆弱:在 17 世紀的歐洲,「女巫」通常只是成功或難以預測的女性。加爾興對當時德國法律的研究發現,規則就像反對旋轉蜜蜂的規則一樣偏執,這些規則的製定是為了讓女性在織線時不能聊天(並鞏固權力)。

當加爾琴談到現實生活中凱瑟琳娜的指控者和施虐者是多麼迫切地希望她悔改時,她變得生氣勃勃,把長髮向後梳。 「他們一心想讓她哭!他們只是求她哭。我的意思是,她聽到了所有這些可怕的故事。他們沒有動她嗎?這是唱片中為數不多的真實記錄的她聲音的時刻之一,」她說,指的是真實的卡塔琳娜的書面歷史。 「她不能哭。她不會當眾哭泣。

我問,凱瑟琳娜不是女巫嗎?她是一位不屈不撓的女人,她為鄰居配製補品,並像每個人的婆婆一樣提供建議。一個不關心社會規範的女人,不如收集蠑螈的眼睛,眨眼就閹割男人。

「我記得我早些時候寫這篇文章時,我想,唯一讓這件事變得有趣的方法就是她是個女巫。它必須顛覆預期,否則就無法傳遞這種能量,」加爾琴說。但她意識到自己寫的不是那種小說——卡塔琳娜的真實力量和她被指控的魔法之間的緊張關係已經足夠了。 「我確實認為她對其他人的意見異常漠不關心,這對人們來說是相當冒犯的,」加爾琴說。 “她擁有令人不安的力量。”