諾貝爾文學獎憑藉其百萬美元的獎金和即時的聲望,可以確保甚至重振文學事業。然而,這樣一個獎項的突出地位卻給許多作家帶來了難以承受的壓力。 1968 年獲勝後,川端康成放棄了連載小說,一生中再也沒有發表過任何作品。其他人則感受到公共事務的吸引力,運用他們新發現的力量支持國內和國際事業,並將他們的文學變成激進主義。

2018 年諾貝爾獎得主波蘭小說家奧爾加·託卡爾丘克 (Olga Tokarczuk) 的情況似乎就是如此。航班,她陷入了一種節奏,跟隨每一個具有神秘傾向、形式上具有挑戰性的作品,輕風格的即興演奏更注重傳達顯著的政治信息,而不是突破藝術或現實的界限。不幸的是,她的最新小說,博物館,只會放大這種模式。

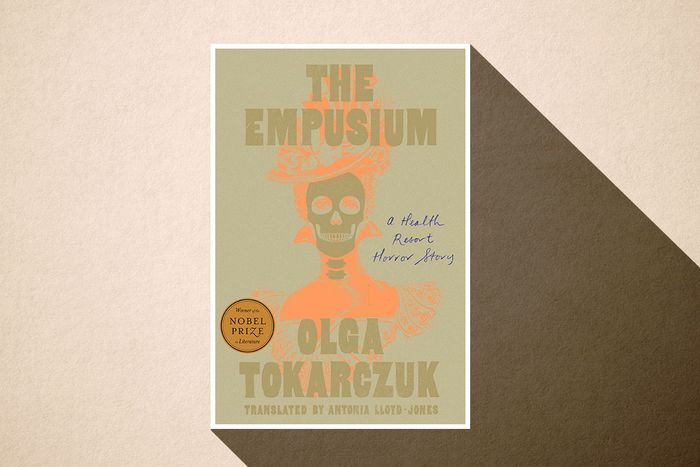

該書於1913 年9 月中旬出版,於2022 年在波蘭出版,今年由Antonia Lloyd-Jones 翻譯。 Mieczysław Wojnicz 是一位正在接受培訓的年輕波蘭工程師,已抵達西里西亞山區度假小鎮戈伯斯多夫(Göbersdorf) 的療養院靠近目前的波蘭和捷克邊境。沃伊尼茨是一個脆弱、敏感的男人,“過分害怕被監視”,與父親的關係也很不舒服,他來到療養院是為了治愈肺結核。戈伯斯多夫坐落在地下湖之上,這裡的空氣比其他地方都要好,這是一種自然療法,治療與生活密不可分。 「僅僅呼吸就能阻止肺部的腐爛過程,」他的醫生解釋道。 “每一次呼吸都是有療效的。”

戈伯斯多夫是奧匈帝國各地及更遠地區患者的熱門目的地。事實上,他太受歡迎了,以至於他在療養院還找不到房間。相反,他住在 Gästehaus für Herren,這是一家潮濕的小旅館,由一位粗魯的當地人和他奇怪的、略帶獸性的僕人經營。他的其他客人也是病人,包括來自普魯士的天主教傳統主義者朗金·盧卡斯(Longin Lukas)、維也納學者和社會主義者奧古斯特·奧古斯特(August August),以及來自柏林的古怪、憂鬱的藝術學生蒂洛(Thilo),他永遠處於死亡的邊緣。這些人一起吃飯、喝酒、說話,同時試圖掩蓋體內已經存在的死亡。

博物館顯然是在與湯瑪斯曼的對話魔法山,另一個故事講述了一個年輕人到達山區療養院,透過參與一系列哲學對話、科學觀察和神秘體驗,他獲得了某種形式的自我認識。託卡爾丘克的書中也充滿了對話——實際上是爭論——沒有開始也沒有結束,其中人文主義的奧古斯特和威權主義的盧卡斯在民族主義、民主、種族和藝術的問題上展開了對決。然而,這些對話中存在一些明顯的問題。與圖中的數字不同魔法山託卡爾丘克的人物講座,他們的對立觀點是實質性的,並為年輕的漢斯·卡斯托普提供了對現實的可行解釋;他們說的是陳腔濫調,他們的談話永遠不會建立、發展或解決。事實上,在這個所謂的治癒之地,沃伊尼茨開始注意到某種奇怪的消散,好像根本沒有人真正好起來。

讀者早在我們卑微的主角之前就已經猜到了這一點。這本書的英文副標題是療養勝地的恐怖故事,託卡爾丘克努力在整個過程中暗示一種恐懼的暗流。從第一頁開始,她就暗示了我們表面之下的次要的、神秘的現實。沃伊尼茨的序列以標準的過去式第三人稱敘述,很少偏離他的思想和記憶。然而,時不時地,散文會轉變成一種狡猾的、現在時的集體聲音,一種可以穿過牆壁和地板、窺視生病的肺部、感受自然世界脈動的「我們」。這是 Tüntschi 的聲音,這是一種似乎存在於時間之外的神秘森林力量。在這些時刻,小說原本沉悶的散文風格變得靈活而流暢,將讀者的視野擴展到人物的狹小、與世隔絕的世界之外,並擁抱小說改變觀眾對世界的看法的潛力。這就像是託卡爾丘克的《2013》中的解放時刻雅各書(珍妮佛·克羅夫特譯),當垂死的延特吞下一個咒語時,她的靈魂在黑夜中飛走了,那風的一部分實際上是「死者的幻象」。透過改變她的觀點,這位老婦人將自己從身體、性別和國籍中解放出來。 “畢竟,Yente 的願景沒有邊界。”

這種集體的聲音不規則地爆發博物館,提醒讀者,正在發生的事情比最初看起來的要多得多。在戈伯斯多夫,威脅無疑是迫在眉睫。幾個世紀前,該地區曾經是可怕的政治迫害的場所。據說許多婦女逃進森林,再也沒有回來。沃伊尼茨和他的同伴在樹林裡漫步,遇到了滿臉煙灰的燒炭者,這些近乎瘋狂的男人嘲笑優雅的病人,並與用森林地面材料雕刻而成的女性娃娃交配。正如蒂洛在墓地發現的那樣,每年 11 月,村莊都會有一名男子死亡。

恐怖故事常常講述表象與深度之間的脫節,並引發觀念的變化:優雅的貴族其實是個怪物,田園詩般的小鎮隱藏著一個黑暗的秘密。託卡爾丘克試圖利用小說的工具來引導我們理解歐洲文化基礎上的恐怖。賓館的居民飲用 Schwämerei,這是一種用蘑菇蒸餾而成的當地酒,表面上具有致幻的品質。那些希望這能解開作者神秘面紗的人將會失望。它的效果更加方便。飲料刺激角色說話,它讓沃伊尼茨感覺到那些在意識外圍低語的奇怪聲音。這給了他一個(令人惱火的罕見)洞察力:“沃伊尼茨注意到,每一次討論……最終都會指向女性。”

包括盧卡斯和奧古斯特在內的許多角色都對女性有很多話要說。女人是弱者;過於接近自然;處於進化的早期階段;被自己的情緒征服;道德低下的。他們無法撫養孩子,無法理解真正的藝術,也無法深入思考任何事。

厭女症比種族、國家、文化或政治更重要,是他們所有信仰的核心。這使得小說中沒完沒了的對話顯得極為平淡,因為所討論的想法並不意味著是實質的。它們只是佯攻,讓我們回到根本上的厭女症。這些論點感覺是由外部來源拼湊而成的,因為它們是:在她的作者註釋中,託卡爾丘克將「所有關於女性話題的厭女觀點」歸因於過去的作家,包括奧古斯丁、達爾文、奧維德、龐德、華格納、佛洛伊德、柏拉圖、和傑克·凱魯亞克。最後一項是關鍵。託卡爾丘克的小說不是對特定地點和時間特定人的信仰進行審問,而是呈現了對永恆厭女症的無差別概要。

托馬斯·曼開始研究魔法山1912 年,正如他在 1915 年的一封信中所說,他的目的是寫「一個具有基本教育政治意圖的故事」。在接下來的幾年裡,曼恩在媒體上為德國的戰爭努力歡呼,並與他的兄弟、左翼小說家海因里希進行鬥爭。然而,曼恩最初的保守觀點隨著世界的變化而改變,當他於 1924 年出版這部小說時,這個看似簡單、直白的故事已經變成了一部冗長、矛盾的作品。

甚至在 1929 年獲得諾貝爾獎之前,曼就已經是那個時代最著名的德國小說家。當代波蘭的託卡爾丘克也是如此。她直接反對波蘭政治和文化中的反動潮流,寫反對那些把「所謂的瘋狂左派、酷兒愛好者、德國人、猶太人、歐盟傀儡、女權主義者、自由主義者和任何支持移民的人」當作替罪羔羊的人。她利用諾貝爾獎金成立了奧爾加·託卡爾丘克基金會,以支持波蘭和國外的藝術和人權。

儘管有歷史背景,但無法提取博物館從這個背景來看。這部小說是在右翼法律與正義黨佔多數統治期間寫成的,並在中左翼聯盟於 2023 年將 L&J 趕下台之前出版。犁過死者的骨頭,它透過類型小說的視角攻擊當代政治議題。這些小說將託卡爾丘克的敵人轉變為一系列重要的類型——知識分子、牧師、醫生、毛皮農民——然後開始把他們帶走。

然而這並沒有真正的神秘之處犁:託卡爾丘克將她那年老的敘述者描繪成一個本質上正義的復仇者,消滅了這位素食作家所憎惡的那些掠奪地球的人。博物館同樣,將潛在有趣的想法塞進基本恐怖情節的束縛中。無論託卡爾丘克對流派材料的吸引力如何,託卡爾丘克都不會寫出扣人心弦的敘事,她的新敘事不規則地跳動,介紹情節線索——聲音、死人、賓館閣樓上的奇怪椅子,然後把它們丟掉,有時長達數百頁,讓我們能夠聽到更多的哲理。一次又一次,沃伊尼茨會發現自己被一些奇怪的、甚至令人恐懼的東西所迫使,然後突然退縮,把託卡爾丘克的自負越來越薄弱,直到你只能看到她教給你的東西的接縫。

然而最好的形容詞噴發不是恐怖,而是恐懼:不是讀者的,也不是任何人物的,而是作者的。託卡爾丘克似乎非常擔心你不會錯過她的書的要點或吸取錯誤的教訓。哲學思想只以最直率、最令人憤慨的形式呈現,因為她不能冒險讓讀者相信它們。她覺得他們的厭女症令人厭惡,所以你也必須如此。它最終不是從小說中學習,而是指導你。特徵也是如此,它準確地決定了我們應該如何應對。

沒有人比沃伊尼茨更讓她害怕。在疾病作為隱喻,蘇珊桑塔格寫道,結核病被認為可以淨化那些患有結核病的人。結核病是無辜者的疾病:“有道德的人在走向死亡時只會變得更加嚴重。”這位波蘭學生的讀作是對這種傾向的戲仿。他害羞又天真,對賓館的爭論沒有任何貢獻。他沒有自己的哲學思想,而且似乎根本不太考慮女人。因為他無知,所以他變得完全無辜,使他免受他們的厭女症和讀者的蔑視。幾乎他父親和叔叔的每一個記憶都圍繞著男子氣概的問題,男子氣概必須如何戰勝可憐的女性特質。 “他的父親認為,國家災難和教育失敗的責任在於軟性的教養,這種教養鼓勵了少女氣、傷感和消極。”這些記憶是有啟發性的、預先解釋的,沒有給讀者反思或回應的空間。

對此有一個更深層次的解釋,作者以一種粗魯、倒退的方式等待了整整 236 頁才揭示這一點,即便如此,也只是透過斜視,哭泣遊戲–風格集中在他的生殖器。雖然被描述和認為是男性(並且在敘述中如此性別化,因此我堅持使用他的),沃伊尼茨實際上是雙性人,有陰莖和子宮,在他父親看來,這是一個比他的結核病更嚴重的健康問題。這一揭露重塑了早期小說的大部分內容,從他的偏執到他對僵硬正裝的不適,再到他父親對男子氣概的痴迷。然而,這並沒有加深我們對沃伊尼茨的理解,只是用另一個理由來證明他本質上的清白。對她來說,他的存在純粹是像徵性的生物,只有他所代表的東西才是真實的。正如沃伊尼茨的醫生在小說後期的長篇演講中所解釋的那樣,“你將清楚地提醒我們,黑白世界的願景是一種錯誤的、具有破壞性的願景……你把我們帶到了'中間'的土地,我們寧願不去想。

這無意中描述了小說對沃伊尼茨的處理。他的中間性變得一片混亂。她絕不允許他有缺點、仇恨、傷害他人、犯錯——人類。你感覺到她總是保護他免受文化、時間、環境的影響,引導他不要說或做任何可能在讀者眼中指責他的事情。託卡爾丘克甚至不能冒險接受沃伊尼茨的觀點他自己經過這麼多年的觀察和迫害,情況變得消極。 「嗯,他就是他本來的樣子,」她在重大揭秘中寫道。 “他情不自禁。他認為自己很正常。作為一個天生的受害者,他永遠是無辜的。

這是一個很好的、純粹的選擇,試圖反駁她的右翼批評者,並肯定他們所攻擊的邊緣人群。對這些人來說,像沃伊尼茲這樣的雙性人只不過是一種想法、一種象徵。然而,在試圖反對這些偏執狂的過程中,她向他們投降了,將她的小說定位為對他們信仰的倒置,而不是用它來表達混亂、模棱兩可、令人失望的生活真相。即使她反對他們,她仍然是按照他們的方式寫作,而她的書最終會感覺局促和狹小。

文學作品本質上是一種意義生成的機制。作者帶來材料並將其塑造成所需的形式。我們全心投入工作,建立聯繫,閱讀其他作品,讓我們的思緒飛向意想不到的地方。這就是藝術品繼續存在的方式。但要做到這一點,必須為讀者留出空間來進行自己的聯想並得出自己的結論。諷刺、模稜兩可、矛盾心理:所有這些都會造成誤解。但它們也在作者和讀者之間造成了必要的差距,從而創造了意義的空間。

託卡爾丘克在她最好的作品中透過聲音和形式創造了這種差距。雅各透過自信和幽默,令人信服地復活了一個充滿魔法和迷信的死亡世界;的碎片化結構航班吸引讀者參與其重建。當它響應 Tüntschi 的號召時,博物館接近之前的高度。但在大多數情況下, 她已經選定了一些更接近曼最初的「具有基本教育政治意圖的故事」的東西,而不是他最終寫出的偉大小說。小說可能會以一個充滿可能性的時刻結束,沃伊尼茨擁抱自己的多樣性的可能性,並利用外表來超越它們。但博物館很少比看起來多,而且常常少很多。