本文最初發表於 2023 年 8 月 16 日。獨自的第11季。

2 月下旬,Leftfield Pictures 的團隊(製作該片的製作公司)歷史頻道的獨自的,透過 Zoom 召開會議,觀看該劇第十季的一集的早期版本。該系列於 2015 年首播,是一檔競賽真人秀節目。每個賽季,十名參賽者都會被丟棄在荒野中,物資有限,必須盡可能自立。最後站立的人將贏得 50 萬美元。幾乎所有的鏡頭都是由參與者錄製的。自從新一季的生存主義者離開現場後,大約 15 名助理製作人花了幾個月的時間記錄了大量的原始錄音。這是製片人第一次看到剪輯。

在這一集中,加拿大承包商詹姆斯“懷亞特”布萊克(James“Wyatt”Black)是劇中熟悉的原型——純粹的山地男人,充滿男子氣概——表現得不那麼火爆。部署幾天后,除了漿果之外,他未能獲得其他食物。他的身體沒有獲得足夠的卡路里來維持體重。然後,在第五天結束時,釣魚嘗試成功了。懷亞特欣喜若狂,在鏡頭前跳了一小段舞。鏡頭記錄了魚的準備過程:去內臟、切片、烤肉。當他咬肉時,他會發出愉悅的聲音。

“這是他第一次真正咬一口嗎?”執行製片瑞安·彭德問道。討論圍繞著如何最好地構建這一場景。 “讓他成為反派,有什麼好處嗎?”另一位製片人問道。 “我的意思是,這裡面沒有壞人,但他是一個從謙卑中受益的人,對吧?”監製杰弗裡·羅德里格斯(Jeffrey Rodriguez)考慮了這個建議:「關於他如何處理這個問題,有一些話要說,我知道我在做什麼,我會贏得勝利,因為我一生都在這樣做。」

「虛張聲勢,」彭德說。在最終版本中,場景基本上完好無損。

這場辯論反映了一個核心面獨自的的價值體系。該節目對參與者非常慷慨,他們被推入荒野,看看誰能獨自度過最長時間,他們被視為獨立的英雄,每個人都在自己的旅程中。一部完全沒有人際衝突的反派角色很難出現。同時,觀看動作展開的觀眾正在播放自己的版本獨自的遊戲,根據參賽者的決定來判斷他們的行為。總是有一些行為值得批評——通常是過度自信。 Leftfield 團隊成員沒有親眼目睹這一過程,但他們可以確保它在最終剪輯中產生最大的共鳴。

自2015年首次亮相以來,獨自的已經建立了忠實的粉絲群,但在 2020 年選擇時收視率飆升獨自的各季可在 Hulu 和 Netflix 等串流平台上觀看。對於那些在新冠疫情肆虐期間就地避難的人們來說,存在著明顯的心靈連結。人體的脆弱是每一幀的潛台詞。在賽季結束時,觀眾將看到參賽者試圖延緩身體和精神的衰退,而他們沒有機會完全超越。這是一種控制死亡的練習。

三年後獨自的在大流行時代的衝擊下,一個合適的特許經營權正在醞釀中。歷史頻道推出了幾部衍生劇:野獸,冰凍,和這 技能挑戰。澳洲版本於三月首播,隨後成為該國公共廣播公司 SBS 歷史上收視率最高的劇集;英國版本最近首次亮相。兩者都是在 2017 年推出的丹麥版本之後推出的,該版本具有跨文化特色,沒有獎金。在斯堪的納維亞的寒冷中,生存主義者只為榮耀而競爭。

真人秀電視通常是製片人的媒介,在拍攝過程中自上而下地播下鬥爭和衝突的種子。婦女們真正的家庭主婦被置於他們會互相攻擊的境地。頂級廚師透過每個消除挑戰的設計拋出曲線球。愛是盲目的從單身人士走進約會艙的那一刻起,就受到嚴格控制。但獨自的從根本上兌現了其名字的承諾。片場沒有製片人去煽動衝突或註定會引起爆炸的對立人物。然而結果卻是電視上最引人注目的現實競賽。

獨自的最初並不是作為比賽。不久之後赤裸而害怕2013 年,當歷史頻道的高層正在探索他們自己的生存節目的概念時,Realscreen 高峰會(即興節目的年度會議)收到了一份提案。這個想法,叫做生存365,是一長篇紀錄片系列,要求四個人拍攝自己在世界不同地區脫離電網生活長達一年的時間。

「音調錄影帶是根據一個人走進樹林並拍攝自己試圖戒菸的鏡頭拼湊而成的,」歷史頻道的節目副總裁扎卡里·貝爾回憶道。 “對他來說,事情進展得不太順利。”

當時,歷史頻道正處於轉型之中。南希·杜布克 (Nancy Dubuc) 後來擔任 Vice 首席執行官,最近接任母公司 A+E Networks 的主要職務,在她的領導下,該頻道的業務範圍正在擴展到爸爸核心歷史紀錄片之外。它在貝爾所謂的“工作場所繫列紀錄片”上取得了一些成功典當星和冰路卡車司機並剛闖入比賽形式最佳鏡頭和鍛造 在 火當球場生存365進來了。獨自的,儘管頻道保留了最初想法的兩個方面:其真實感和對自我記錄的強調。

一開始,該節目透過集中的宣傳工作尋找潛在的候選人;如今,每季都會收到約 10,000 名新申請者。每個候選人都經過了生存專業知識的審查,並且往往具有叢林生存、大型狩獵、宅基地或軍事方面的背景——換句話說,他們是那種只需要選擇一些高素質的人就可以在荒野中生存的人。歷史頻道為參賽者提供一些標準的安全裝備和服裝(每人獲得六雙羊毛襪、一件保暖派克外套、一把牙刷、兩件保暖內衣和一張個人照片)以及限量的專業用品裝備可供選擇。這就是製定戰略的開始。獵人選擇使用弓箭(獨自的禁止攜帶槍支)。雜工選擇折疊鋸來製作避難所的木材(禁止搭建帳篷)。被動釣魚者選擇傘繩編織刺網(不允許使用專業釣竿或魚餌)。但選擇是有風險的。刺網可能是必要的,也可能毫無意義──如果你所在的河段沒有魚怎麼辦?

該劇的大部分吸引力在於它對日常生活之美和內省的調和。每個季節都會以一系列的鏡頭開始,生存主義者熱情地探索他們分配的領土,建造庇護所,設置陷阱,尋找漿果,尋找肉類。觀察參賽者如何培育他們的周圍環境,以及迄今為止的原始自然,是一種巨大的樂趣。第三季中深受粉絲喜愛的卡莉諾斯 (Callie North) 手工製作了一個完整的臨時桑拿房,並配有一條苔蘚走道。一位名叫羅蘭·韋爾克(Roland Welker)的阿拉斯加人花了數週時間用岩石建造了一座房子。科爾特·巴恩斯(Colter Barnes) 的季節發生在奇爾科湖(Chilko Lake),這是不列顛哥倫比亞省偏遠地區最大的水體之一,他用防水佈建造了一艘船,這對他的食物策略至關重要。

儘管這部劇頌揚了聰明才智,但它同樣也講述了人類可能失敗的各種方式。隨著冬天的到來,比賽進入了令人痛苦的節奏。生火或抓到一條魚等小成就變得越來越具有宣洩作用。醫療檢查是該劇戲劇性的推動力,發生得更加頻繁。這是當獨自的身體呈現出恐怖的光澤。參賽者可以自願退出比賽,但他們也可能因凍傷、牙齒受損、便秘、食物中毒或只是飢餓到潛在的不可逆轉的身體損傷而被生產者從比賽中剔除。在嚴寒中,自然世界的美麗被一種更接近的威脅所取代。女巫布萊爾計劃與獎金。

另一位奇爾科湖季節的校友名叫比科·賴特 (Biko Wright),他走進樹林,希望透過釣魚賺 50 萬美元。對賴特來說,這個獎項將改變他的生活。但在他進入荒野的兩個半月後,湖水變得非常寒冷,甚至奇爾科魚也逃到了更溫暖、難以到達的深處。賴特主要靠在用樹幹、樹枝和防水布搭建的搖搖欲墜的庇護所旁煮的樹皮湯維持生計。 「我只是感覺非常虛弱和昏昏欲睡,」他對著鏡頭說道,黑色羊毛兜帽垂到了睫毛上方。 “我的身體感覺快要崩潰了。”

「我很抱歉,艾琳,」他直接對孩子們的母親說道。 “我給了它我所得到的一切。”當他輕聲哭泣時,他現在比剛到加拿大時體重減輕了 90 多磅,屏幕上閃現出一行文字:“飢餓會導致抑鬱、歇斯底里,以及注意力和理解力下降。”幾個場景後,他退出了遊戲。他和五十萬美元之間只有一個人。

卡莉諾斯 (Callie North) 的 A 型小屋和汗水小屋。

羅蘭韋爾克的「搖滾屋」。

比科·賴特的《巨魔洞穴》。

參加獨自的對參賽者來說顯然是一個很大的風險。但批准它對網路來說也是一個很大的風險。其開放的時間框架意味著潛在成本是可變的。 (理論上,決賽入圍者可以無限期地持續下去,儘管到目前為止還沒有人能堅持到四個月。在第十季結局之前,這一紀錄保持在100 天。)也不清楚是否可以從以下內容建構一個連貫的敘述:自己錄製的鏡頭。他們得到的就是他們所得到的。製片人無法深入現場重新創造時刻來掩蓋新故事中的空白。盧卡斯米勒 (Lucas Miller) 曾參加過獨自的記得在第一季中,他對製作是否真的會採取不干涉的方式感到懷疑。

「直到經歷兩週後,我才開始相信他們不會穿著熊套裝跳出來,」他說。

歷史頻道前總經理 Dirk Hoogstra 提出了設立 50 萬美元獎金作為吸引觀眾的想法,增加了魷魚遊戲整個企業的銅綠。 「我認為這個獎項對觀眾來說很重要。它增加了一定程度的風險,」貝爾說。 「它會帶走一些純潔性嗎?一點點。但歸根結底,這是一部電視節目,它必須具有娛樂性。這筆錢讓第一批生存主義者感到驚訝,他們在沒有激勵的情況下報名參加,並在出發進入荒野前幾天才收到通知。 (所有參與者還將獲得津貼,以補償他們正常生活中的工資損失,津貼從他們離開賽季地點的那天開始,到他們回家後結束。)

“有些人很興奮;有些人則很興奮。”有些人很沮喪,」貝爾說。 「這確實為體驗增添了色彩,」米勒補充道。 “你在外面度過了這些非常強大的時刻,但隨後這個現金袋總是在你的腦海中浮現。”

第一季在溫哥華島舉行,基礎設施相對較少。僅在劇集開始拍攝並且製片人開始了解這項工作的真正範圍後,安全協議才得到擴展。 「直到發射後第三天我才被帶進來,」資深安全專家拉爾斯·安德魯斯 (Lars Andrews) 說道,他曾參與過冒險真人秀電視節目,例如倖存者和驚人的競賽。「還有很多改進的空間——這麼說吧。每個人都在盲目飛行,其風險可能比現在更大。第四天,一名生存主義者遭到一頭熊的襲擊,迫使他躲在臨時營地並要求撤離。安全小組花了幾個小時才到達他的位置,這需要穿過茂密的灌木叢;它出發時不確定他的確切位置。整個序列在第三集中得到了重點關注。

此後,生產中引入了更強有力的安全政策。生存主義者現在需要每天透過衛星設備進行兩次登記。緊急應變小組距離該地點不超過 45 分鐘,但實際上很難維持這樣的距離。第六季中,一名生存主義者內森·唐納利 (Nathan Donnelly) 因深夜避難所發生火災而被迫撤離,一場猛烈的暴風雨意味著救援小組直到早上才能聯繫到他。儘管製作小組確定他有足夠的資源來維持過夜,但他還是在華氏零度的溫度下暴露了幾個小時。

在拍攝期間,製作大本營通常配備有骨幹人員:安全小組加上一到兩名製片人,他們負責監控參與者的進度、觀察天氣、捕捉幕後花絮,並記錄醫療檢查期間刷卡記憶卡中的鏡頭。隨著時間的推移,這些檢查的頻率會增加——前 40 天內只進行兩次,最終加快到每十天一次。在持續約 10 至 15 分鐘的檢查過程中,醫療團隊評估了幾個因素:體重指數、認知功能、心理健康、心率和血壓等。

「我們希望盡可能保護他們的福祉,同時讓他們盡可能深入,」安德魯斯說。

這些訪問也是參賽者被告知是否獲勝的時候。隨著賽季的推進,生存主義者們帶著恐懼和期待通過檢查:這可能是結局,無論是失敗還是勝利。 「這就像一點點希望,然後你就會陷得更深,」參加了兩個賽季的布里特·阿哈特說。 「我退出的那天是我最後一次入住的那天……他們出現了,他們離開了,我想,我無法回到我的避難所內。就像第八季中的賴特一樣,只有一個人站在阿哈特和 50 萬美元之間。

在第七季中,羅蘭·維爾克 (Roland Welker) 致力於利用有限的資源捕殺麝牛。

在用最後一支箭射中動物後,他試圖等待它失血。

但幾個小時過去了,麝香牛卻依然存在。天色將盡,韋爾克決定親自處理此事。

「有時候你必須全力以赴,」他說,然後用刀衝過去完成任務。

整個過程都被他的隨身攝影機捕捉到。

在 Zoom 會議中,Leftfield 團隊成員商議了處理剪輯場景的最佳方法,在該場景中,另一位生存主義者、來自喬治亞州的木匠 Mikey Helton 偏離了自己的蹤跡。他穿過茂密的灌木叢,對著鏡頭獨白。 「我的整個身體都在顫抖,」他用平淡的聲音說道,壓抑著一種醞釀已久的恐慌感。 「這條小路看起來很熟悉,但事實就是如此——事實並非如此。我以前從未來過這裡。

編輯們想知道,這裡要傳達的危險程度是多少才合適?「我認為我們需要更多地關注戰略,而不是說情況有多糟糕,」一位人士表示。 “因為我們現在還不知道他正在挨餓。”彭德插話說:「他沒有挨餓。他很不舒服,我想家裡的人會看出有什麼不同。

獨自的故事敘述是一種平衡的行為:動作與內省的結合,真實的人物節奏與序列,讓觀眾了解實用的生存策略。 「我們經常試圖找到每個角色在精神和情感上所經歷的旅程,」前執行製片人基蘭·馬爾霍特拉說。 “每一步,我們都會問,’我們從這個人身上了解到了什麼?’”

這種對角色的關注使得選角非常重要。奎因·費根,獨自的的選角總監用能力組合來描述群體。 「我們一直希望有很多人過去曾用傳統弓箭贏得大型比賽,」她說。 “我們通常也希望有一些軍隊代表,任何時候我們有一個令人驚嘆的叢林工匠都是很棒的。”

由於比賽的危險性,候選人要經過嚴格的審查過程。他們必須通過實踐知識考試。 (「什麼樣的木材適合做弓鑽?」回答:「雪松、白楊和絲蘭都是可行的選擇。」「你能製作一個臨時弓鑽嗎?」)他們需要表現出對相機的熟練程度,因為顯而易見在被扔到野外之前,他們將在新兵訓練營中接受進一步的訓練。心理學家被請來評估潛在參與者是否具備必要的應對技巧。長時間的鏡頭訪談用於確定每個候選人的動機,挖掘早期的敘事線索,以推動稍後的編輯。

獨自的傾向於將那些不經常出現在電視上的人放在前台——至少,不是以自己的方式呈現他們。許多參與者來自工人階級和農村社區。有些人在極度貧困中長大。不少人處於社會邊緣:自耕農、回歸土地的人、那些脫離電網生活、靠向他人傳授生存和原始技能為生的人。政治意識形態從未在節目中公開表達,不過,觀眾當然可以做出假設(並自行潛入生存主義者的社群媒體兔子洞)。但獨自的它本身就是一個豐富、複雜的政治對象。人們可以將其解讀為一場本質上自由主義的表演,其基礎是對自力更生的慶祝。但考慮到比賽最終導致身體衰退,人們同樣可以將其解讀為對自由主義的間接批評:沒有人是一座孤島。

談論獎項的方式常常存在著緊張氣氛。許多生存主義者低估了它的重要性。 「一旦你走出去,它就不再是你日常意識的一部分,」第六季的獲勝者喬丹喬納斯說。 “你每天的壓力不是挨餓。”參賽者喜歡描述獨自的這是一個無與倫比的測試自我的機會,只有脫離現代世界才能獲得。 「這個節目的一個禮物是,它吸引了每個在狩獵或戶外技能方面有天賦的人,並為他們提供了一條挑戰自我的道路,」第一季的參賽者米勒說。 “因此,它永遠改變了我的生活。”

「我很遺憾不能一直這樣生活,」第六季的另一位參賽者沃尼婭·蒂博 (Woniya Thibeault) 說道。獨自的講述了當一個人脫離工業化世界並被剝奪到最基本的人類狀況時會發生什麼的故事。這是對現代性的拒絕,以最純粹的形式呈現荒野生存,生存主義者在模擬中找到自由。

然而在節目中,參與者的行為往往會透過金錢為他們的生活帶來什麼來折射。例如,迷路的喬治亞木匠赫爾頓有一個妻子和五個孩子,其中一個患有自閉症譜系障礙。在反省的時刻,他經常談到這筆錢將如何幫助他的孩子獲得他需要的治療。 「我為離開他感到難過,」他對著鏡頭解釋道。 「九年來,我一直想這樣做——來到這裡,鞭策自己,看看在崩潰之前我能走多遠。但在過去的三年裡,這是因為我破產了,我無法負擔我兒子所需的治療費用。所展現的純粹強度常常讓人想知道,如果不是為了錢,真的會有人來這裡嗎?

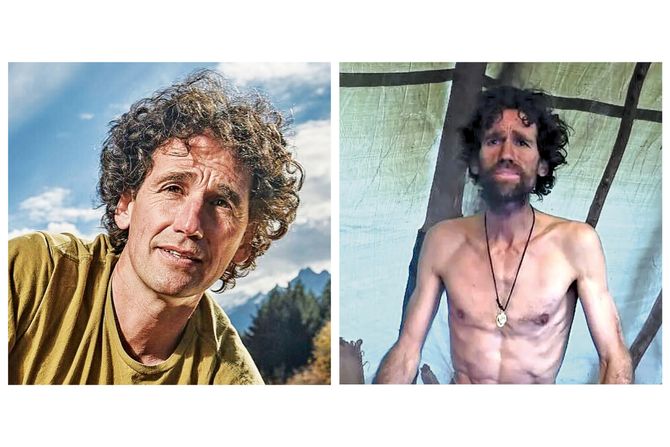

卡利費爾柴爾德,第三季|第 1 天和第 86 天:卡莉在減掉初始體重近 30% 後不得不停下來。 BMI低於17的參賽者將會自動淘汰。

戴夫·內西亞,第三季|第 1 天和第 66 天:Dave 在第 73 天因熱量攝取不足、低血壓和器官衰竭風險而退出演出。

沃尼婭·蒂博, 第六季|第 1 天和第 73 天:沃妮亞因擔心對身體造成永久性損傷而退出。

科爾特·巴恩斯, 第八季|第 1 天和第 67 天:科爾特減掉 86 磅後,醫療團隊認為他繼續下去並不安全。

獨自的是歷史頻道最大的節目之一。據尼爾森稱,去年夏天播出的第九季有 2000 萬人觀看。它擁有越來越多的名人崇拜者:雷切爾·布羅斯納漢 (Rachel Brosnahan) 和特德·丹森 (Ted Danson) 在 2020 年艾美獎虛擬報道中談論了該節目;葛妮絲派特洛、凱莉詹納、湯姆漢克斯和喬羅根都公開宣稱自己是粉絲。獨自的第十季的特點與前幾季一樣,有許多枯萎的身體和滑落的思想。倒數第二集以三名競爭對手挨餓收場。大結局將於8月17日播出。

對貝洱來說,長期的挑戰是獨自的關鍵在於找到方法讓節目保持新鮮感,同時保持其基本形狀。到目前為止,已經有一個涉及回歸參賽者的全明星「救贖」賽季,一個不那麼孤單的生存主義者成對競爭的賽季,以及一個百萬美元的賽季(獎金翻倍,因為它可以僅授予持續100 天的參賽者- 這意味著可能有多個獲勝者或根本沒有獲勝者)。

「我認為我們更多的是極速競速路徑比倖存者甚至是一個赤裸而害怕路徑,”貝爾說。 “它必須走得更深,而不是走上百萬條不同的道路。”

大部分獨自的這個季節發生在加拿大,這個國家擁有豐富的公共土地和溫和的氣候,有效地擴大了風險。人們有興趣在中美洲和非洲舉辦該節目,儘管這需要應對一系列新的挑戰,例如不同的動物群如何引入新的健康風險。不僅如此,貝爾還看到了該劇選角策略中未知的深度。後獨自的第一季的主角是你想像中的卡貝拉百貨公司的白人男性,人才庫已經擴大到包括更多的女性和有色人種。 「大多數此類生存節目都以男性為主,」蒂博說道,他也參加了冷凍,以北極為中心的衍生產品。 「即使與孤獨、冰凍這是他們第一次擁有同等數量的男性和女性。

選角總監費根表示,該劇開始有意識地考慮競爭對手,「對他們來說,這些東西並不是他們的全部生活」。考慮到比賽的難度,以及其吸引力如何植根於所展示的專業知識,擴大能夠在荒野中茁壯成長的人才庫可能說起來容易做起來難。貝爾說,該節目在生存技能社區中贏得了“生存奧林匹克”的聲譽,指的是一個相對較小、關係緊密且地理上分散的圈子,該圈子通過在線和偶爾的面對面聚會進行聯繫,並且歷來對其在電視真人秀節目中的描繪持謹慎態度。

「總是會有一定程度的捏造衝突,你只知道幕後發生了一些木偶操縱,」第三季和第五季的校友阿哈特說。 “獨自的這是我認為唯一具有真正合法性的生存節目。

這並不是說所有參賽者都相信自己的形像是完美的(或者說,回到家後,他們有情感上的距離來觀看自己的賽季)。多位校友(其中一些透過 Facebook 群組保持聯繫)都感嘆自己的鏡頭在最終剪輯中的表現非常之少——多日的釣魚之旅、跟踪鹿、養蛆等。第三季的競爭對手諾斯懷疑任何電視劇能真正深入探討個人經驗的深度獨自的。「在我的旅程中,很多事情很難透過電視傳達,」她說。 “那很好。”它不需要是為了我個人的旅程,即使很多觀看的人不明白我的過程是什麼以及我離開時為什麼選擇離開。

有些人回國後獨自的隨著這一季的播出,參賽者們興高采烈地發推文,小心翼翼地不破壞自己在節目中的命運,並宣傳新策劃的 YouTube 頻道。過去的獲獎者 Zachary Fowler 現在擁有超過 100 萬訂閱者,他已將這些訂閱者轉化為全面發展的影響社交媒體的職業生涯;另一位冠軍克萊·海耶斯(Clay Hayes)則擁有超過30萬人。其他人則發起了 GoFundMes 來開辦一所荒野學校,或者以唐納利為例,他的避難所在第六季被燒毀,只是為了建造一座房子。歷史頻道似乎也未能倖免於後期真人秀節目的影響,儘管費根聲稱以品牌至上的心態來對待比賽是不受歡迎的。

“任何時候有人明確想要上電視對我來說都是‘不’,”她說。 “如果你知道自己的品牌是什麼,那就很有挑戰性。”

但很多獨自的校友們更擔心的是演出後現實中的生活成本,而不是支出。對於那些在比賽中走得很遠的人來說,在家鄉遭受身體和生活嚴重損失的情況並不罕見。 「對許多人來說,康復之路、再次找到『正常』、處理人際關係、規律飲食以及真正的生存有時是極其艱難的,」諾斯說。

「回到家後,我們很多人都很掙扎,」阿哈特說。 “我知道婚姻破裂了。”一些早期的演員指出,該劇缺乏足夠的善後處理,隨著時間的推移,製作團隊一直在努力改進這一點。在最近幾季中,回歸的生存主義者獲得了演出後飲食、心理健康和一般重新適應需求的幫助。

「第三季結束後我們會見了工作人員,告訴他們我們確實需要一些幫助。未來的人們會需要幫助,」阿哈特說道,他在兩次亮相後說道。獨自的最後因再次進食綜合症而住院,這是在營養不良後不久吃太多食物的結果。 「所以他們在第四季中將這些內容放在一起,然後當第五季到來時,我有一位專業專家可以與我談論我的感受。當我退出並且他們把我帶回位置時,我有一個可以隨時與之交談的處理程序。他們為我提供了一名司機,只是為了幫助我滿足日常需求。

賴特是一位留著辮子的俄勒岡人,在奇爾科湖舉行的賽季中差點獲勝,他說,“在經歷了完全掌控自己生活的經歷之後”,適應現實世界尤其困難。賴特報名參加了一次長期的單獨荒野之旅,這是他作為建築工人的正常生活中沒有太多機會或資源的。直到出發前往加拿大的前幾天,他才知道他的伴侶在路上生了雙胞胎。 「我可能不會那麼努力,不會對我的身體造成很大的傷害,」他說。 “我真的很想為他們爭取到這筆錢,讓他們的生活有更好的開始。”

停藥是痛苦的,但這個決定是他連續幾天心跳不規律的結果。這當然是正確的舉動。 「我花了一年的時間才恢復正常,」他說。在此期間,一位朋友發起了 GoFundMe 活動,為他和他的家人籌集資金。賴特說,這些天他做得更好了。他的女兒們現在兩歲了。在工作和家庭之間,他沒有太多時間去做他喜歡的許多事情:健行、露營、釣魚、背包、與大自然交流。據他自己承認,他變得有些隱居,他思考自己的獨自的經常經歷:“它總是在我的腦海裡。”

「當我想到我可能不會再這樣做時,我會感到沮喪,」他補充道。 「你在外面,最擔心的是保暖、尋找食物、開水。對我來說,這感覺就像是真正的自由。