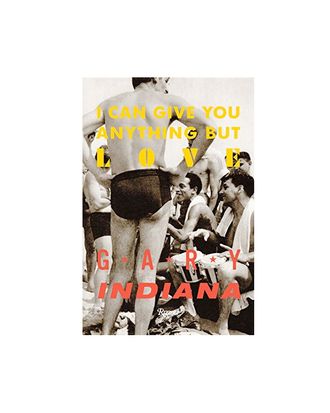

作家們很難控制自己的名氣:這可能是一本錯誤的書,或者根本不是一本書,而是一些挑釁、世仇、戀情、醜聞或屍檢。在他的新回憶錄中,除了愛我什麼都可以給你蓋瑞‧印第安納(Gary Indiana) 感嘆,一位年輕記者對他進行側寫,似乎最感興趣的是「我在20 世紀80 年代中期寫了三年的藝術評論……一堆泛黃的報紙專欄,我從未重新出版過,自從寫完它們後,我再也沒有關心過它們」四分之一個世紀前。”當然,回憶錄是一個轉移重點的機會。但毫不奇怪,它是80 年代東村藝術界的關鍵人物——這個時代作為市中心的真實性最後的喘息之一而吸引了人們強烈的懷舊情緒,也是一個在書頁上仍然存在巨人的階段。嗓音——會被認定為那個時代。雷切爾·庫許納 (Rachel Kushner) 的旅遊歷史小說所取得的榮譽和巨大進步,體現了人們對過去曼哈頓的文化胃口。火焰噴射器和加斯·瑞斯·哈爾伯格 (Garth Risk Hallberg)城市著火。

相比之下,印第安納州才是真實的。但懷舊並不是他的考慮因素。他是七本小說的作者,也是一位多產的散文家和評論家。他是一位劇作家、舞台導演和電影演員,並且已經展示他的視覺藝術十多年了。你不需要完全了解他的作品,就可以看出他的小說使他成為美國小說中最接近巴勒斯風格的繼承者。這種壓力打破或乾脆忽略了中產階級的禁忌。擁抱毒品和各種性行為;對醜陋的情緒感興趣,例如厭惡、羞恥和仇恨;對美國神話(西部片、PI、黑幫)施加實際壓力;訴諸科幻小說和敘事斷裂;關注各種社會控制(家庭、國家、公司、媒體);並且不迴避任何可能被誤認為是罪惡的事情。印第安納也是一位風格廣泛的作家。他最新小說的巴洛克偏執模仿風格相去甚遠,上海姿態(2010),在一個飽受發作性睡病困擾的海濱小鎮上對傅滿洲進行了令人興奮的重新想像;以及快速的現實主義怨恨:一部喜劇(1997),一部多斯帕索斯的好萊塢全景片,講述了梅南德斯兄弟、褪色的新星、愛滋病瘟疫和網路性的黎明。堅固的散文除了愛我什麼都可以給你這部新晉作家的世俗教育的馬賽克,偶爾會觸及手槍範圍的記憶,則介於兩者之間。

「像我們這樣的人很幸運,因為發生在我們身上的每一件糟糕的事情都只是更物質的,」印第安納州回憶伯勒斯告訴他。在印第安納母親看來,第一件糟糕的事就是「湖邊事件」。這名男孩還不到10 歲,是新罕布夏州德里鄉村的孩子,他被蒙住眼睛、塞住嘴、綁起來,劃到湖中央,然後被兩名十幾歲的游泳老師遺棄在木筏上,其中一人,雪莉整個夏天都對他友善而慷慨。經過幾個小時的恐懼和羞辱後,他們解開了他並將他帶回岸上。他全身顫抖地跑回家,「蜷縮在床底下,像胎兒一樣」。印第安納自己也不太確定這就是「讓我陷入黑暗面」的原因:「在20 世紀50 年代……在我的家鄉,如果你發生了可怕的事情,你就會忍受它,不管『它』是什麼。

更大的「它」是他的家庭:他的父親是個酒鬼,也是一個不太幸運的賭徒;他的祖母公開殘忍;他的兄弟不忠;一個經常嘲笑他不夠男子氣概的叔叔;他的母親善良,但意志薄弱,地方狹隘,當她發現一本筆記本,其中他寫了關於另一個男孩的色情幻想時,她確信“邪惡的外部影響使我感染了一種只有心理學才能治愈的疾病。因此,毫不奇怪:“我一直希望有一個不同的、更好的家庭收養我。”相反,他在 16 歲時離開前往伯克利,不久之後他的骨頭變得太大,無法在當地賽馬場擔任騎師。

正式地,除了愛我什麼都可以給你主要在兩條軌道上運行。本書共 15 章,每一章都以印第安納在古巴工作開始,他在過去十五年斷斷續續地生活在那裡。他寫的是哈瓦那(「為擁有戲劇性生活的巨人而建,每個人都在這裡觀看的巴西電視劇中描繪了過去的生活」);它的夜生活、海灘和性工作者;他在島上的朋友和愛人。就像印第安納州的其他書籍一樣,這本回憶錄將性視為生活的重要組成部分,他對性的寫作具有一種實事求是的直接性,讓讀者獲得了被視為知己的稱讚。

印第安納對他早年生活的描述增加 「在愛情之夏漫長而腐臭的餘輝中……嬉皮士農神節繼續成為對萬聖節的邪惡模仿,以過量服用、敲詐勒索和突然出現的暴力為特色。”印第安納州從伯克利退學,穿過一系列托洛茨基分子的公社、赫伯特·馬爾庫塞的講座、尖叫療法和仙人掌,直到他結識了前民權活動家和未來的愛滋病活動家費德·埃根(Ferd Eggan)。直香蕉,並搬進了費德和女友卡羅爾居住的公社。費爾德是現場極具魅力的雙性戀指揮,他「拍攝更多的是為了時尚宣言,而不是為了平息真正的癮」;卡羅爾“給人一種以昂貴的方式經歷過噩夢的人的感覺……不屈不撓,足以在南美洲發動軍事政變……一個狐狸巢穴的母親,面對著不斷變化的追隨者和隨從。”這位19 歲的印第安納州發現自己被他們的經驗、理智主義和前衛聯繫所吸引——卡羅爾認識肯尼斯·安格和安迪·沃霍爾,而且可能是萊尼·布魯斯的前任。但發生了一些糟糕的事情,在他在公社地下室被一名騎自行車的人殘酷強姦後,他被運回東部。

他沒有停留太久:“波士頓。”一個卑鄙的省級城鎮,心腸很爛。很快就回到了加州,這次是洛杉磯。 20 多歲時,印第安納在龐克界、同性戀酒吧、鋼琴酒吧巡迴演出之間穿梭,白天在瓦茨一家嚴峻的法律援助辦公室工作,晚上則在韋斯特伍德藝術電影院工作。速度和性,還有長時間、孤獨的閱讀和斷斷續續的寫作嘗試。他在 101 路上下班路上度過了很多時間,腦子有些發昏:

我活在創意渴望停滯不前、偏執狂潮、憂鬱症發作、頻繁出現的麻醉性欣快感中。 「我」是一個模糊的東西,就像顯影托盤中的照片紙一樣。我每天早上都會以快速吞嚥的方式取代維他命藥片。我聽到聲音。我一邊開車去上班,一邊對著錄音機說話,腦中保留日常的說話習慣。我的身邊住著一群從外太空被安非他明吸走的人物:一個病態肥胖的計程車司機,喜歡番石榴果凍甜甜圈,在碾壓了阿爾·帕西諾後,他得到了自己的脫口秀節目。加里·X (Gary X),一名同性戀解放恐怖分子,正在為加州巴德爾-邁因霍夫分部招募成員。梅法德 (May Fade) 是一位被拋棄的工作室美髮師,她即興寫下了口頭遺書,經常離題回憶起她為悲慘的多毛或脫髮的電影明星所做的工作。

在洛杉磯,印第安納住在布賴森公寓的四樓,當時由弗雷德·麥克默里擁有,擁有“詹姆斯·M·凱恩小說的破爛廢品”。他的其他房客可能是曼森家族或田納西威廉斯戲劇中的逃亡者。其中一位表達了一位從業者對戀屍癖的興趣;每個人似乎都想搭便車。他的前任男友是個情感上難以捉摸的消滅者。費德和卡羅爾出現在鎮上,費德說服印第安納拿著一個箱子,裡面可能裝著他激進的同性戀公社的武器儲藏室。他有點痛苦地降落在他可能殺人的速度經銷商滿是垃圾的家中,然後,在瓷磚上度過了一夜之後,最後,在101 公路旁的路堤上,他翻了過來。沒有任何骨折。

他來到東村,過去 37 年的大部分時間都住在那裡,並開始了自己的職業生涯,這一階段幾乎完全被忽略了。除了愛我什麼都可以給你(但在早期小說中被作為虛構的風景繪製,例如馬瘋了並在散文中回憶)。例外的是他已故朋友蘇珊·桑塔格和凱西·阿克的尖刺肖像。談到他和阿克一起出現在筆會小組上的一位自命不凡的小說家時,她說,“他很快就會從屁股裡拔出一面美國國旗,然後放出'星條旗永不落'的屁。印第安納提到了他和阿克的幾次“小衝突”,但總結道:“最終我們反對同樣的事情,反對同樣的俱樂部機構。”

桑塔格是那個機構的產物,是它貪婪的(通常是遙遠的)造星吉祥物:「一方面,我很感激一個朋友,他的閱讀興趣比我自己更大,」印第安納寫道。 “另一方面,我發現她對指導的渴望,表現為強烈要求我吸收她碰巧想到的任何神秘文化現象,這是一種令人壓抑的慷慨。”他對她的缺點的列舉最終是令人同情的:畢竟,「生活在一個更關心狗糧灰分而不是知識分子的國家」是她的不幸。

或者是那種讓加里·印第安納的小說絕版的國家。 (Semiotext(e) 將從下個月開始將它們帶回來怨恨.) 但事情就是這樣。阿克和桑塔格走了;貧窮的德里的樹林已被開發商砍伐;在波士頓的中產階級街道上很難被毆打;骯髒的海特-阿什伯里和破舊的威爾希爾大道已經成為陳詞濫調,與你在這本關於消失和未經修飾的風景的回憶錄中看到的照片不同。正如他所寫,甚至哈瓦那也在走 iPad 和信用卡的後塵。印第安納並不是特別懷舊,也不是特別為自己的年輕感到自豪:“就像一切不可逆轉和令人尷尬的事情一樣,我想以不同的方式記住它。”

*本文的一個版本出現在 2015 年 9 月 7 日出版的《紐約雜誌。