在過去的 150 年裡,藝術運動始終以令人興奮但並不神秘的方式發展。他們會建立在幾位傑出藝術家或藝術家群的發明之上,獲得追隨者,成為我們所說的一場運動或一個流派,影響他們周圍的一切,然後隨著越來越多的衍生人才的出現而被稀釋。很快,年輕的藝術家就會反抗他們,這場運動就會逐漸消失。印象派、後印象派和野獸派都曾發生過這種情況,20 世紀 50 年代後的抽象表現主義也曾經發生過這種情況。在任何情況下,始終以最具原創性的作品為主導。

現在,這種藝術形態出現了嚴重的問題。發生了反轉。在當今大大擴展的藝術世界和藝術市場中,創作稀釋藝術的藝術家佔了上風。今天製作的大量藝術品是由市場驅動的,特別是由不太成熟的投機收藏家驅動的,他們掠奪他們富有的朋友和他們朋友的富有的朋友,讓他們購買同樣的相似的藝術品。

藝術家本身只是問題的一部分。他們中的許多人都真誠地行事,製造他們想要製造的東西,然後將其出售。但至少其中一些是共謀,迎合新一代飢餓、高收益、規避風險的買家,渴望成為快速擴張的利基產業的一部分。他們所經營的仿造藝術從根本上來說與其他藝術的外觀是一樣的。它通俗地被稱為“適度抽象”、“新現代主義”、“MFA 抽象”和“廢話抽象”。 (性別變體是Chickstraction和Dickstraction。)朗達·利伯曼(Rhonda Lieberman)通過“百分之一的藝術”和“審美化的戰利品”切入主題。我喜歡 Dropcloth Abstraction,尤其是藝術家兼評論家 Walter Robinson 創造的術語:殭屍形式主義。

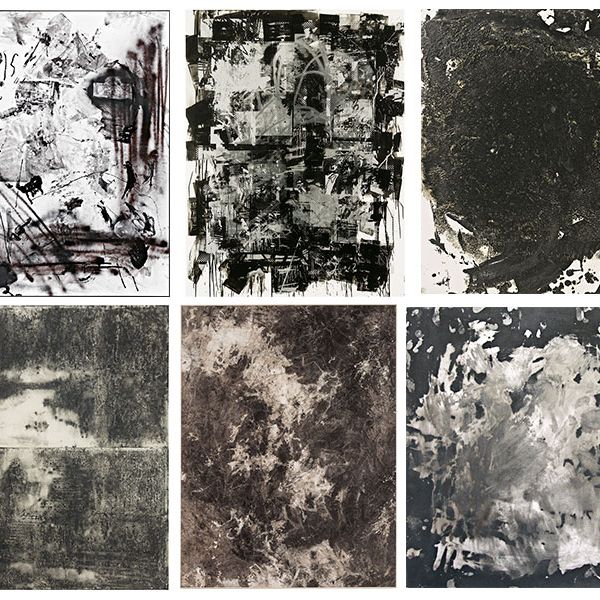

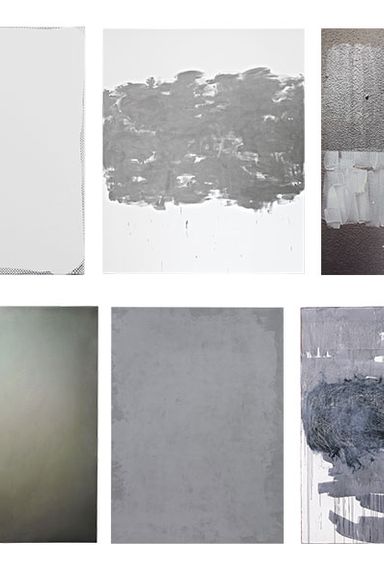

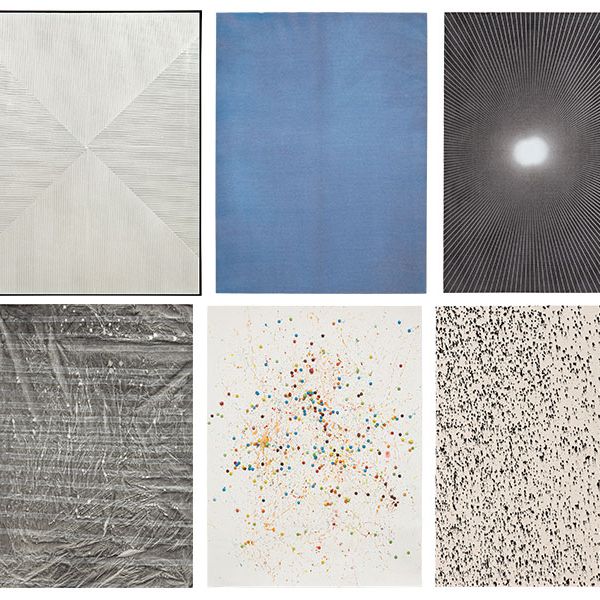

各地的畫廊都充斥著這些名牌還原主義畫布,它們或多或少都很漂亮、無害、據說是元批判的,而且只是“新”或“危險”——看起來足以不違反任何人對“新”或“危險”真正的感覺。所有這些都是非個人化的,模仿了一系列預先批准的影響。 (它也是一種全球性的存在:幾週前我在柏林看到了大批這樣的東西,藝術博覽會被淹沒了。)這些藝術家的表現就像勤奮的初級後現代主義工蜂,試圖爬進並模仿過去的美好時光抽象主義,運用至上主義、色域繪畫、極簡主義、後極簡主義、義大利貧窮藝術、日本物派、工藝藝術、改良動作繪畫等視覺訊號,所有這些都指向波爾克、裡希特、沃荷、羊毛、普林斯等人、基彭伯格、阿爾伯特·厄倫、韋德·蓋頓、魯道夫·斯廷格爾、謝爾蓋·詹森和邁克爾·克雷伯。今年我在畫廊和藝術博覽會上拍攝了數百張照片,這些頁面上顯示了一些樣本。

這項工作對裝飾者來說是友好的,尤其是在現代公寓或房屋中。它給人一種「理智」的感覺,而且看起來很時髦,即使它根本沒有提供任何洞察力,但也讓收藏家很高興。這一切都是在憔悴的蒼白調中完成的,採用模仿數位媒體的毫無創意的佈置,或者是一些樸素或破舊的東西。這幅畫充滿了對藝術、回收、永續性、挪用、抽象過程或自然的自覺評論,所有這幅畫都採用了類似的詞彙,包括污跡、污漬、噴漆、斑點、溢出物、斑點、幾乎單色的領域、絲綢——篩選或模板印刷。邊對邊、幾何或生物形態的構圖是必備的,不規則網格、晶格和莫爾圖案、卵形和條紋,也許還有一些拼貼畫也是如此。很多時候,擔架都發揮作用。這應該告訴我們,“看,我知道我是一幅畫——而且我不像村上隆和傑夫·昆斯的作品那樣耀眼。”這種產品的大部分內容只是畫家演奏音階、做手指練習,沒有創作音樂所需的智慧或和諧關係。相反,它是視覺穆扎克,融入其中。

大多數殭屍形式主義以垂直格式出現,專為即時數位分發和透過便攜式裝置上的 jpeg 觀看而客製化。它的外觀與 iPhone、iPad、Twitter、Tumblr、Pinterest 和 Instagram 上的外觀幾乎相同。收藏家不需要觀看這部作品的展覽,因為它提供的視覺或物質阻力很小。它的內部尺度很小,它的圖形場可以立即被吸收。你很快就能看到並理解它,然後它就不會改變。沒有複雜的結構存在需要消化,很少有驚喜,也沒有獨特的視覺圖像或不協調的地方需要接受。它無摩擦,專為貿易而設計。藝術就像比特幣。

幾乎所有像這樣畫畫的人都是從藝術學校畢業的。因此,這件作品讓人回想起這些藝術家被教導崇拜的時期,即 1960 年代和 1970 年代,據說是更純粹的日子,當時他們的老師的觀點正在形成。老師和學生都將這段特定時期歸零;然後只討論這時期的一種藝術;然後只針對某些藝術家。這是一種藝術史清晰、美學單一的文化,沒有美感多樣性。這不是繪畫,而是語義繪畫——這是一本多麼油腔滑調的拍賣目錄,參考了一位藝術家的作品,最近被稱為“既定的後現代實踐”。

辯護者提出了複雜的辯護,稱某些從業者與其他人不同。盧西安史密斯 (Lucien Smith) 使用滅火器來製作他的小滴水;丹·科倫 (Dan Colen) 在他的咖啡店裡使用 M&M 巧克力豆;亞當麥克尤恩 (Adam McEwen) 嚼口香糖;帕克·伊藤(Parker Ito)描繪了朦朧的彩色圓點。有很多藝術家的作品看起來是印刷的,但實際上是手工製作的。其他人則在印刷時使其看起來像是手工製作的。我們被告知,一幅畫是透過切割其他畫作而製成的,或者它被留在戶外或被污染的湖泊中,或透過郵件發送,或者它來自解放廣場。我們聽說藝術家正在「評論」商品文化、氣候變遷、社會壓迫、藝術史。一位著名策展人最近試圖透過將他的防水布或帳篷狀表面與生活在臨時帆布庇護所下的人們聯繫起來,來證明奧斯卡·穆里略(Oscar Murillo)(所有這些藝術家中最熱門的)的濺滿朱利安·施納貝爾(Julian Schnabel)、喬·布拉德利(Joe Bradley)和讓·米歇爾·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)的曼克的合理性。里略的祖國哥倫比亞。別介意他是在英國接受教育並在那裡長大的。 28 歲的穆里略顯然才華橫溢,他仍在讓他的學生工作,並且可能會變得偉大。不管怎樣,如此多的買家和賣家已經對他進行瞭如此多的投資,以至於每個人都在試圖彌補他或她的頭寸。上個月弗里茲藝博會的一天,三位主要藝術品經銷商把我拉到一邊說,儘管他們一致認為我們充斥著廢話,但他們的藝術家是「貨真價實的」。我告訴每個經銷商對方對我說過的話,並且每個經銷商都指定了一位不同的熱門藝術家。

我承認我並不討厭所有這些工作。坦白說,我喜歡其中的一些。這種趨勢最可悲的部分是,即使是更好的藝術家以這種方式繪畫,也在模仿平庸和機械藝術的衝擊中迷失了方向。去畫廊不再像冒險進入單獨的方舟,而更像是去連鎖店,那裡的一切看起來都很熟悉。我的猜測是,如果當金錢再次從藝術市場消失時,這種普遍主義就會觸底。每個人都會立即停止創作那種用來回答沒人記得問過的問題的繪畫——而且永遠不會再被談論。

*本文發表於2014年6月16日號紐約雜誌。

頂行,左起:你所聽到的只是珠子嘎嘎作響(2012),作者:裡歐‧加賓;無標題 #0904(2009),作者:約翰‧鮑爾;無標題 (JS06198)(2006),喬許‧史密斯…

頂行,左起:你所聽到的只是珠子嘎嘎作響(2012),作者:裡歐‧加賓;無標題 #0904(2009),作者:約翰‧鮑爾;無標題 (JS06198)(2006),作者:喬許‧史密斯。底行:ST-AA(轉移系列)(2013),安吉爾‧奧特羅;大魷魚墨汁(2014),傑米‧史奈德;我(2011),作者:羅西‧凱澤。

頂行,左起:塑膠布(2012),作者:海倫‧阿佩爾;F(一個事物是一個整體,但它不是)(2012)大衛‧奧斯特羅斯基;無題(2...

頂行,左起:塑膠布(2012),作者:海倫‧阿佩爾;F(一個事物是一個整體,但它不是)(2012)大衛‧奧斯特羅斯基;無題(2005),謝爾蓋‧詹森著。底行:無題《不檢點 2》(2013),作者:史考特‧萊爾;Waterhome 螢幕 AQ(2013),作者:詹姆斯‧克朗;石墨女友(2012),作者:尼克‧達姆施塔特。

頂行,左起:歡樂島(2009),馬克‧弗拉德;無題(2013),以色列‧隆德;痛苦與狂喜(2012),帕克‧伊藤。底部羅...

頂行,左起:歡樂島(2009),馬克‧弗拉德;無題(2013),以色列‧隆德;痛苦與狂喜(2012),帕克‧伊藤。底行:偉大的工作(2013),傑伊‧海克斯;無題(2010),奧斯卡·穆里略;2012年6月3日 – 2012年6月22日(2012),瑞安‧沙利文。

頂行,左起:無題(我居住的皮膚)12(2013),作者:安東尼亞‧古爾科夫斯卡;不銹鋼(細)XIII(2011),作者:Gardar Eide Einarsson;睏...

頂行,左起:無題(我居住的皮膚)12(2013),作者:安東尼亞‧古爾科夫斯卡;不銹鋼(細)XIII(2011),作者:Gardar Eide Einarsson;無題(2011),內森‧希爾登著。底行:馬歇爾頭(虛空)(2012),路易斯‧艾斯納;巨大的頭顱(2007),喬布拉德利;藍眼(2008),作者:查琳‧馮‧海爾。

頂行,左起:無題(2010),內德‧維納;無題(2011),作者:休‧史考特‧道格拉斯;脊柱,第 20 章(Silberkuppe)(2010),作者:RH 奎特曼。博...

頂行,左起:無題(2010),內德‧維納;無題(2011),作者:休‧史考特‧道格拉斯;脊柱,第 20 章(Silberkuppe)(2010),作者:RH Quaytman。底行:漂白屁股(2011),作者:薩姆‧莫耶;待命名(2011),作者:丹‧科倫;伊芙女士(2012),作者:盧西恩‧史密斯。

頂行,左起:無題(2010),作者:馬庫斯‧阿姆;無題(2013),作者:史蒂夫‧德里森;滾動淡入淡出(2012),作者:山姆‧福爾斯。底行:無標題(折疊)(20...

頂行,左起:無題(2010),作者:馬庫斯‧阿姆;無題(2013),作者:史蒂夫‧德里森;滾動淡入淡出(2012),作者:山姆‧福爾斯。底行:無標題(折疊)(2011)陶巴·奧爾巴赫;無題(2013),作者:大衛‧基廷。